Enciclopedici, virtuosi, poliedrici. I Mama Suya, in dieci tracce in bilico tra blues, funk e qualche apertura rockettara e lounge, sanno intrattenere e divertire, ma niente di più. Musicisti raffinati, costruiscono sentieri retrò che pescano da un po’ tutta la storia della musica moderna, ritagliandosi uno spazio che però è limitato all’ascolto diffuso, da elevator music, da albergo. Per carità, i maniaci della musica ben scritta e ben suonata troveranno in questo disco tutto ciò che vogliono: assoli incendiari e pacati, groove intensi e liquidi, atmosfere brillanti e rilassate. Difficile però che vi lasci qualcosa di più dell’istinto di applaudire festosi alla bravura dei tre Mama Suya (ma le tastiere chi le ha suonate?). Mia opinione finale: un incanto per le orecchie che rimane alquanto superficiale (e d’altronde, nemmeno loro nascondono di volersi, prima di tutto, divertire: “L’idea di base è: ‘suoniamo la musica che ci piace’.”). Ascoltateli qui e fateci sapere che ne pensate.

Lorenzo Cetrangolo Author

The Hollyhocks – Pop Culture BOPS

Eighties e moda, synth e effetti di chitarra, voce alla Spandau Ballet e ritmiche indie, tipo dagli Arctic Monkeys in giù. Insomma, in questo Pop Culture dei torinesi The Hollyhocks c’è tutto quello che serve per farne un must, un successone, una sequela di hit con cui far ballare tutti i dancefloor hip della penisola. E tutto ciò che serve, aggiungo, per non farmeli piacere. La bravura c’è pure, non confondiamoci: le sintetizzate analogiche sono fatte come si deve, gli incroci di genere non annoiano, l’orecchiabilità è costante, le melodie accattivanti, e la punta del piede tiene il tempo senza particolari difficoltà. Però basta, dai. Ho passato troppi venerdì sera davanti a gruppi del genere, e di nessuno ricordo il nome. Le canzoni sembrano una sola, lunga canzone di trent’anni fa, bagnata nell’effervescenza indie pop così tipica di questi anni ’10. Ora, so benissimo di essere io quello sbagliato, per cui andate ad immergervi nella time machine electrostyle dei The Hollyhocks e ballateli fino allo sfinimento, so che ne siete capaci! Ma, per favore, lasciate me al bancone a bere da solo, vi raggiungo dopo… P.s.: O sono io a non capire cosa diavolo significhi post-punk, o la gente usa il termine completamente alla cazzo…

Geddo – Non sono mai stato qui

Geddo, cioè Davide Geddo, cantautore ligure d’alta scuola, propone questo Non sono mai stato qui: un disco ampio, strutturato, sfaccettato (14 brani per un’ora e qualcosa di musica) che è praticamente un’enciclopedia del migliore cantautorato italiano. C’è veramente tutto, qui dentro: c’è il Folk, il Manouche, il Blues, il Rock leggero all’italiana; ci sono fiati, duetti vocali, violini, slide guitars, pianoforti. Ci sono canzoni ironiche e briose (“Piccolina”, “Angela E Il Cinema”), episodi più pacati (“La Campionessa Mondiale Di Sollevamento Pesi”, “L’Astronave Di Provincia”, “Venezia”), brani intensi e appassionati (“Equilibrio”, “Non Sono Mai Stato Qui”). Si sentono, in controluce, anche tutti i Grandi: la tradizione ligure, De Gregori (la partenza di “Un Pugno In Un Muro” sembra quella di “300.000.000 Di Topi”).

Non sono mai stato qui è un disco suonato veramente bene, dove gli accompagnamenti non si appoggiano mai, anzi, cercando di seguire le evoluzioni stilistiche del padrone di casa senza mai strafare, senza mai lasciarsi al caso. Insomma, mi ripeto, suona decisamente bene: la produzione è ottima e il livello medio degli arrangiamenti è piuttosto alto.

Devo ammettere che stavo per partire prevenuto, su questo disco: il cantautorato contemporaneo che si rifà più massicciamente al passato rischia spesso di essere una copia sbiadita degli originali, o, peggio, una caricatura in cui toni e movenze tipiche del genere si intensificano fino a sfiorare il ridicolo. Geddo invece mi ha stupito: riesce tranquillamente ad evitare tutto ciò, soprattutto grazie al suo modo di scrivere, che è alternativamente poetico e ironico, serio e divertito, regalandoci liriche a volte intense, a volte simpatiche, ma sempre intelligenti, quasi mai sopra le righe.

Se proprio qualche critica al disco dev’essere fatta, punterei sul rischio della mancanza di originalità, che è ovvio in un tipo di musica che riprende molta della storia passata del genere. E forse sulla voce del Nostro, che è sì versatile, ma non ha il timbro magico di certi cantautori del passato. Ma questo è mero esercizio retorico: prestate un orecchio al caro Geddo e fatevi raccontare una storia o due. Male non vi può fare.

Bluesaddiruse – Bluesaddiruse BOPS

Si chiamano Bluesaddiruse, vengono da Napoli e da quella tradizione partenopea che è il Neapolitan power, quel movimento che negli anni ’70 del secolo scorso portava nuova linfa e un sapore internazionale al meglio che la canzone napoletana avesse saputo dare. Fanno un hard rock con influenze funk e blues (tastiere e armoniche come se piovesse), molto uptempo, con qualche incursione in territori diversi (“Senza Feeling”), fiati che spuntano qua e là e una voce roca e interessante (un timbro alla Giobbe Covatta): canzoni che ci ricordano che il napoletano è un’ottima lingua per il rock’n’roll, così simile (come accenti e possibilità metriche) al più ovvio inglese. Il disco è prodotto bene e suona compatto e divertente. Niente di nuovo sotto il sole (anzi, sembra di aver viaggiato con una macchina del tempo fino almeno agli anni ’80), ma come si fa a dire di no a del rock in napoletano suonato bene? Nota di demerito invece per quanto riguarda il modo in cui si propongono: la copertina più trash di tutti i tempi e il disco inviato in .wav (peso totale verso il giga…)

https://www.youtube.com/watch?v=g7DIyo7WIx4

Ogun Ferraille – My Stalker Doesn’t Love Me

Nel momento esatto in cui è partita “Barney’s Version”, prima canzone di questo breve My Stalker Doesn’t Love Me dei cosentini Ogun Ferraille, ho dovuto aprire il mio word processor per buttare giù qualche riga. Ne sono sempre più convinto, alla musica italiana servono due cose: le idee, e, perdonatemi l’espressione, il cazzo duro. Che non è questione di genere, badate bene, anche se gli Ogun Ferraille bruciano di un rock viscerale e anarchico come pochi: si può avere il cazzo duro anche se ci si chiama Uochi Toki o Nicolò Carnesi.

Ma sto divagando.

Torniamo a bomba agli Ogun Ferraille, che ci portano sette tracce di carta vetrata, di acido muriatico, di soda caustica. Ma prima di dilungarmi su ciò che mi ha colpito positivamente, vorrei cambiare routine ed enumerare ciò che secondo me non va in questo disco.

Primo. Non so se in passato il trio calabro abbia tentato o meno la strada dell’italiano. L’inglese si sposa bene con la vocazione rock del disco, ma qua e là mi fa storcere il naso. Sarà la prova di dizione non eccelsa del cantante Mauro Nigro, sarà la frustrazione (provinciale quanto volete) di poter seguire poco dei discorsi che si fanno, consapevoli, in qualche modo, che ci sia qualcosa di più, sotto le urla: e che questo qualcosa sfugga è un peccato.

Secondo. Nonostante tutto il disco, violenza o meno, si percepisca arrabbiato, duro, anche se in modi diversi, la prima metà è quella che stupisce e incanta di più. Come dicono loro, “un LP con due parti ed un intermezzo. Per un unico, breve, graffiante discorso”. Il salto di mood, tra le due parti, è notevole: da “Interrupted Speech” in poi i tre si banalizzano leggermente, nonostante il sound rimanga diretto e aggressivo. Si cercano soluzioni più morbide, più classiche, se vogliamo, e si abbandona la scia che la botta iniziale aveva lasciato.

La botta iniziale, dunque. Ecco ciò che mi ha conquistato subito: i primi tre brani sono uno schiaffo, sì, ma col gomito. I suoni ti disturbano, le strutture, labirintiche, ti confondono. I tre cosentini suonano rapidi, in faccia, imprecisi ed immediati, ma proprio nel senso che si ha quasi l’impressione che ciò che sentiamo sia un’esplosione momentanea, un attimo perso nel tempo in cui gli Ogun Ferraille hanno dato tutto, subito, tanto da svuotarsi completamente, in nove minuti scarsi di musica grezza, scalena, deforme, imperfetta, ma così vera che è quasi fastidiosa (anche se la voce, a volte, non riesce a reggere la pressione, ma è più una questione di timbro che di capacità vocali).

Intendiamoci, non è che l’altra metà del disco sia inutile: c’è roba buona anche da quelle parti, e qualcosa dell’afflato iniziale continua anche lì (penso soprattutto a “Peter”, con le sue arie noise, o alla cupezza di “Sleeping With My Ghost”). Però lì gli Ogun Ferraille diventano più inconsistenti, si confondono un po’ di più tra la folla. Peccato, perché “My Stalker Doesn’t Love Me” poteva avere i numeri per diventare, nella sua interezza, un piccolo, sporco gioiellino di rock duro & puro.

Nonostante questo, “My Stalker Doesn’t Love Me” ha una sua coerenza, una sua ragione d’essere. È veramente un “unico, breve, graffiante discorso”: anche perché le sette tracce s’inanellano una attaccata all’altra, senza una pausa, un respiro, un vuoto, come a farci sentire immersi in un interrotto live fatto di sudore e mal di gola, densità sonora e calore. Gli Ogun Ferraille sostengono infatti che sia il live la loro dimensione principale, e noi non facciamo fatica a credergli. E, personalmente, spero di riuscire a beccarmi qualche sputo dalla prima fila, se e quando, prima o poi, passeranno da Milano.

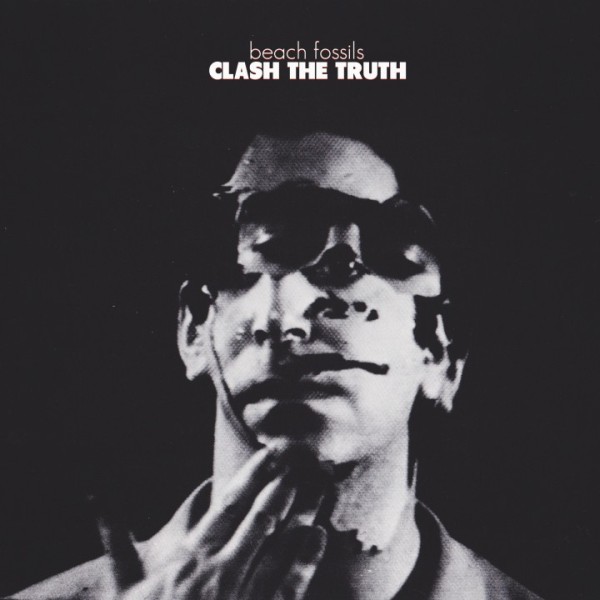

Beach Fossils – Clash The Truth BOPS

Ci sono dischi che si raccontano pezzo per pezzo. Si smontano, si analizzano, come un’autopsia, come al microscopio, atomo per atomo. Ce ne sono altri che invece sono un unico, grande viaggio. O un’atmosfera, una sola. Una fotografia a più dimensioni, da diversi angoli, ma della stessa cosa. Clash The Truth è fatto così. È onirico, sospeso, tenuto in volo dalla voce eterea e bagnata di Dustin Payseur, la mente dietro al progetto, un progetto nato DIY e casalingo e finito invece, con questo disco, in ben due studi newyorkesi (il primo è stato abbandonato, ad un certo punto, per colpa dell’uragano Sandy). Clash The Truth è fatto di melodie semplici, ritmi post-punk, bassi cordosi, chitarre che da acustiche diventano elettriche, morbide, poi acide, poi suadenti, ambienti riverberati e gonfi d’eco, come nuvole in fuga dentro la tua stanza. Melodie, ritmi, ambienti che sono una sola melodia, un solo ritmo, un solo ambiente, lungo quattordici tracce, circa mezz’ora. Poi, a scavare, si possono notare isole nella spuma (“Sleep Apnea”, la mia preferita, che non ha bisogno di spiegazioni; momenti drone e leggeri attimi strumentali, come “Modern Holyday”, “Brighter” e “Ascension”, a spezzare il tutto; brani leggermente più sostenuti – “Crashed Out”, “Burn You Down”, “Caustic Cross” – pronti a mescolarsi con l’ossessività della title track, o con il sogno Pop-Noisedi “In Vertigo”, con Kazu Makino dai Blonde Redhead) ma a svelarli tutti vi toglieremmo il gusto di scoprirli da soli. Dalla Captured Tracksun altro esempio di post-qualcosa leggero, facile, intimo, di scuola Low. E oggi, col mal di testa che incombe e un’altra primavera alle porte, è tutto ciò che mi serve.

Finley

Mentre entro al LiveForum di Assago, dove a breve saliranno sul palco i Finley per il FUOCO E FIAMME TOUR 2013, penso che io, di loro, non so proprio nulla. Come tutti, mi è capitato di ascoltare qualche loro singolo dei tempi che furono, ma adesso che hanno abbandonato la EMI per fondare la loro etichetta Gruppo Randa sono curioso di vedere se e come sono cambiati. In ogni caso, questa mia ammessa ignoranza mi permetterà di vivere il concerto da un punto di vista assolutamente neutrale, che con band del genere è già un grande risultato.

Una volta dentro, mentre la band punk-rock romana The Anthem finisce di scaldare gli animi, la prima cosa che mi balza all’occhio è la multiforme umanità che riempie il locale. Il mistero statistico che mi perseguita in queste ore non è tanto quali strati sociali abbiano votato o meno il M5S, o quante probabilità ci siano che il prossimo Papa sia nero, ma più che altro come si sia riuscito a comporre questo miscuglio di gente varia al concerto dei Finley. Mi aspettavo più che altro ragazzine e ragazzini, o magari qualche ventenne a cui i quattro di Legnano hanno suonato la colonna sonora dell’ingresso nella pubertà. Ok, i cinquantenni saranno accompagnatori/genitori, ma quella coppia di trentenni tatuati coi vestiti firmati? L’hipster con gli occhiali giganti? Cosa ci fanno qua? Mistero.

Intanto, The Anthem finisce il suo set di musica innocua e cover di Bruno Mars, e l’aria si fa più pesante. Ed ecco che dopo una pausa di un venti minuti buoni salgono sul palco i Finley: boy-rock-band prodigioprodotta, ai tempi, da Claudio Cecchetto, vincitrice di ben due Best Italian Act agli Mtv Europe Music Awards, con alle spalle partecipazioni a Sanremo, dischi di platino, eccetera.

Esordiscono con un simpatico “lasciatemelo dire, gente… Minchia!”, anche se in realtà il pubblico non è così numeroso (sarà nell’ordine delle trecento persone – e io che pensavo che i Finley potessero riempire quantomeno, chessò, l’Alcatraz). Le prime canzoni passano senza lasciare troppo il segno, prese in egual misura dai vecchi dischi e dall’ultimo Fuoco e Fiamme. È un rock abbastanza banale, morbido, inerme, musicalmente distante dal mondo punk-rock o pop-punk al quale, non conoscendoli, mi aspettavo di collegarli. A livello lirico, le banalità aumentano: tra i primi pezzi, “La Mia Generazione”viene presentata come un inno alla partecipazione (politica, immagino). Pedro ci informa che “hanno sempre detto che noi giovani siamo un problema, quando invece siamo una risorsa”, mentre in realtà nessuno s’è mai sognato di dire una cosa del genere (per quanto i fatti poi smentiscano tutte le belle parole). Sa tanto di operazione paracula, ma inizio a pensare che in questo tipo di ambiente ci sguazzino un po’ tutti, nella paraculaggine.

Mentre ci presentano il nuovo bassista Ivan (il vecchio, Ste, ha lasciato la band da qualche tempo), ci informano anche dell’uscita di un disco-raccolta, Sempre solo noi, che riepiloga i dieci anni di vita della band. Una band che, sinceramente, mi aspettavo più battagliera, più tecnica, più frizzante. Tolta la bravura indubbia del batterista Dani, e qualche uso intelligente della chitarra da parte di Ka, il resto non è di certo al livello che mi aspettavo per una band di questa portata. Forse in Italia, per fare successo, davvero basta un calcio in culo.

Pedro inizia a sbarellare su “Le Mie Cattive Abitudini”: la voce non risponde come dovrebbe, e le vocali finali iniziano a calare inesorabilmente. Brutti scherzi della stanchezza. Parte poi un medley di loro vecchi pezzi, tra cui la versione crossover di Dentro alla scatola, cover del successo d’esordio di Mondo Marcio, con il quale si erano gettati in questo featuring “all’americana”. Segue momento di vuoto e breve pausa, in cui tutti scendono dal palco tranne Dani, che si lancia in un divertissement di batteria e basi, molto electro, dimostrandomi ancora, se non altro, di essere un musicista capace, alla bisogna, di non risparmiarsi.

Le basi rimangono spesso, sotto la botta live, a riempire il suono di una band comunque scarna (batteria, basso, chitarra). Così fanno anche in “Ad Occhi Chiusi”. C’è da dire che il LiveForum non rende proprio al 100% per quanto riguarda l’audio, che spesso è confuso, distante (ci si mettono pure le ragazzine, con i loro urletti striduli, a far diventare il tutto ancora più incasinato). Una fonte mi ha informato, tra l’altro, che i Finley, per questo live, non si sono portati dietro neanche un loro fonico personale (e la cosa ovviamente non aiuta).

Proseguendo, Pedro vuole ricordarci che, cinquant’anni fa, usciva il primo singolo di una band, “quattro, belli(sic), bravi, destinati a cambiare la storia del rock”. I quattro sono ovviamente i Beatles, e i Finley ci donano la loro personale interpretazione rock di “A Hard Day’s Night”. A seguire, un ringraziamento a Bennato per aver partecipato al loro ultimo disco in “Il Meglio Arriverà”, che prontamente eseguono, tra basi di armonica e mie definitive riflessioni sulla parabola discendente del rocker napoletano.

Mentre il concerto evolve, io continuo a guardarmi intorno. Davvero, la fauna presente mi sorprende e incuriosisce. Ragazzi più che ventenni, tatuati, con magliette dei Led Zeppelin, o di Jimi Hendrix, che ballano urlando. Io non capisco. Se sono venuti qua per scopare, non avranno vita facile: la maggioranza dell’ecosistema femminile della sala è gente che sembra uscita da una fiction della Rai degli anni ’90 sugli effetti devastanti dell’eroina nella provincia italiana. Mentre penso questo, mi passa accanto una stangona dal pantalone maculato, bionda, truccatissima, col pass al collo. Ecco, penso, ribaltando il ragionamento: se i Finley, facendo tutto questo, non riescono nemmeno a scopare, sono, senza appello, dei veri loser.

Tornando alla musica: i quattro si buttano su “Bonnie E Clyde”, e quando terminano, col fiatone, ci informano di essere stanchi: “dovremmo iniziare a drogarci, ma le droghe non ci interessano”… Ciononostante attaccano con “Fantasmi”, “l’ultima!”: ovviamente no. Dopo la pausa (riempita dai cori del pubblico che intona “Diventerai Una Star” a cappella), ecco l’encore: in versione acustica, con ospite il violinista Roberto Broggi, introducono la loro entry per la compilation benefica di Punk Goes Acustic (“un gruppo di oltre 30 musicisti emergenti italiani uniti dalla passione per il genere punk”), una versione quasi-folk di “I Fought The Law”dei Clash (non male, per niente, anche se Pedro e l’inglese non paiono andare molto d’accordo…).

Il resto del concerto è già scritto: mancano quelle tre/quattro canzoni fondamentali (questo, almeno, è quello che mi dice gente più informata di me). Ecco infatti che parte Adrenalina, con relativo pogo (giuro!) di qualche tipa sovrappeso che rischia, nonostante il mio quasi metro e novanta, di sdraiarmi a terra come sogliola nel mar. (Che se questo è pogo, ai concerti dei Sick of it All è guerriglia urbana). Fumo e Cenere calma gli animi: tutti si fermano per cantarla. Un brano morbido, italiano (come direbbe Stanis LaRochelle), azzeccatissimo come penultimo della scaletta.

Infine, ecco scattare “Diventerai Una Star”: ed è subito adolescenza condivisa. Che poi la domanda che mi faccio è: cosa dice una canzone del genere al pubblico dei Finley? Dove scatta la mimesi? Cosa ci trovano, di loro, in quella canzone, che alla fine parla di una band che vuole fare successo? Posso capire che possa raccontarti qualcosa se fai (o provi a fare) il musicista. Ma per tutti gli altri, che senso ha cantare a squarciagola “diventerai una star / una celebrità…”? Un altro mistero che si aggiunge ai tanti che mi infesteranno la mente stanotte.

Chiudendo il concerto con un ennesimo “Raga, è stato fantastico” (segnare: firmare proposta popolare di legge sul divieto dell’uso pubblico del termine “raga”), seguito da “siete voi che supportate questo progetto indipendente, che ci fate sopravvivere, giorno per giorno”, i Finley mi lasciano una sensazione strana addosso.

Crederci o vendersi? I Finley ci credono, nella loro infinità banalità, o è più un “teniamo famiglia”, un “si deve pur vivere”, che, intendiamoci, in un mondo in cui la musica è mercato, è totalmente e senza dubbio legittimo? Non so cosa sarebbe peggio, nella mia Weltanschauung in cui la musica è, oltre che un mercato, anche un qualcosa di morale, qualcosa che mette in ballo le profondità – abissali – delle persone (e vale anche per il pezzo più pop e meno “impegnato”, se fatto bene).

La cosa peggiore non è tanto responsabilità della band, che fa il suo mestiere tutto sommato bene, suonando ciò che vuole (per un motivo o per un altro). La cosa peggiore è la gente che, per mancanza di strumenti intellettuali, o, peggio, per scelta, sceglie di annullarsi, di appiattirsi, a mani alzate sotto un palco. È questo morbo della facilità, per cui se i Finley ti dicono che in Italia i giovani sono considerati un problema tu applaudi e urli, ma in realtà non ti rendi conto che, detta così, è un’immane cazzata, e soprattutto non ti stai confrontando con l’aspetto reale del tema che quelle parole (in modo pessimo) suggeriscono. E badate bene che non è tanto questione di Finley, ma vale anche per altre situazioni di fanatismo (mai stati ad un concerto milanese dei Ministri? Con la sola attenuante che, se ti sei convinto, criticamente, che ciò che dicono sia giusto, almeno è l’idea a convincerti, e non una maschera, un trucco, una finzione: non è solo il potere del palco, quel meccanismo per cui un concerto è, ricordiamolo, una comunicazione a senso unico, dove il pubblico è, sempre e comunque, passivo).

Mentre torno a casa ho una visione: la mia coscienza politica che si palesa in un fantasma, uno strano incrocio tra Antonio Gramsci e Obi-Wan Kenobi. Mi dice: “la dittatura è nei gesti. L’Impero è un concerto dei Finley”. Io lo guardo, sconsolato, e scuoto la testa. È da quando esiste il rock’n’roll che esiste il fanatismo, l’idolatria, lo strapparsi i capelli, il dio-mio-quanto-so’-fichi. Anzi, che dico? Da quando esiste l’Uomo, da quando il nostro antenato nudo e peloso si è alzato sul monolite per agitare la sua accetta di selce e, così, eccitare la tribù prima della caccia. Ad ogni modo, non è certo mia intenzione farmi additare come un Mosè che scende la montagna e distrugge il vitello d’oro (già li vedo, i fan dei Finley – i fanley? – che pensano “ma che cazzo vuole ‘sto qua?” – niente, ragazzi, si fa per dire). Sto tranquillo: so già che domani mi sveglierò e questa strana sensazione sarà svanita. D’altronde, come mi ha detto un amico, “ti fai troppe seghe mentali, sono i Finley, fanno le canzoni alla LEGO…” – e no, non riesco a dargli torto.

Naomi Punk – The Feeling

The Feeling è un insolito miscuglio di cose anche assai diverse tra loro.

C’è del grunge, e come potrebbe essere altrimenti? I Naomi Punk vengono da Seattle, e non nascondono il loro tributo alle grandi band degli anni ’90 della scena dello Stato di Washington, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento, musicale e non, “primitivo” (come amano ripetere ai visitatori del loro sito ufficiale: “DO YOU APPRECIATE PRIMITIVE INTERNET?”). Lo si sente anche nell’oscurità che permea il lavoro, che non ha niente di dark, ma piuttosto un’anima caotica, imprevedibile, in qualche modo lo-fi.

C’è poi del punk, indiscutibilmente, nel loro modo di porsi, nella loro filosofia do it yourself, nell’approccio visivo (che loro ammettono essere importante): tutto in bianco e nero perché è più facile da fotocopiare. C’è del punk anche nella loro musica, libera da ogni pregiudizio, che si fa inseguire, semplice e diretta. Però non c’è rabbia, non c’è rivoluzione, c’è più che altro un ghigno ironico a sostenere i loro suoni, sporchi e distanti, la loro voce, incastrata nella distanza, indefinita, cantilenante.

Ci sono poi mille altre cose (sludgy feelings, la caratteristica chitarra tremolante e scordata che mi ricorda tanto gli Yawning Man, alcuni approcci “semplicistici” à la White Stripes, qualche ascolto adolescenziale metal e, come dicono loro, “some psychedelic weird shit”).

Un album particolare, non ricercato ma curioso, che potrebbe scaldare parecchio le orecchie degli appassionati di un certo tipo di musica incasinata, senza fronzoli, crepuscolare, ironica, sporca, che qui da noi va fortissimo nella “Brianza velenosa”. Provare per credere.

Roberta Carrieri

Roberta Carrieri è tante cose. Simpatica, disponibile, alla mano, ma soprattutto una bravissima cantante e un’autrice divertita e divertente. La raggiungo via mail per un’intervista sul suo ultimo disco, Relazione complicata, ma anche sulle donne in musica, sul valore delle collaborazioni, sulle sue esperienze all’estero e sull’importanza delle proprie radici.

Partiamo dal nuovo disco, Relazione Complicata, uscito da pochissimo. So che è un concept, ce ne vuoi parlare?

Sì, è un concept che si muove intorno al tema delle “relazioni complicate”, idea che mi è venuta a seguito della lettura del libro della psicoterapeuta americana Robin Norwood che affronta la questione delle dipendenze affettive. Ho pensato: perché non provare a scrivere canzoni raccontando in modo ironico varie tipologie di relazione complicata? E sono venute fuori le canzoni di questo disco.

Per relazione complicata non intendo solo quella sentimentale tra uomo e donna, naturalmente. Bari Vecchia, per fare un esempio, parla della relazione complicata nei confronti della propria città… nel mio caso, Bari.

Com’è nato, e come si è sviluppato, Relazione Complicata? Ho letto che partecipano al disco i Rock’n’Roll Kamikazes e i Selton. Come sono nate queste collaborazioni e quanto hanno influito sul prodotto finale?

I Selton sono i “Pirati” de Il Valzer dei 3 giorni. Nutro una grande stima per loro sia come musicisti sia come persone, perché sono sempre solari e ben disposti, dote rara. Mi è piaciuto in questo disco sottolineare l’incontro tra maschile e femminile utilizzando interventi di voci maschili disseminati qua e là… oltre ai Selton, infatti, ci sono anche altre voci maschili, tra cui Aldebran dei Bloody Mary e Andy Macfarlane dei Rock’n’Roll Kamikazes. Con loro ho voluto sperimentare un incontro musicale atipico, visto che io vengo dal folk e e queste canzoni erano, per scrittura, abbastanza pop (nel senso dei ritornelli facili). Volevo vedere cosa sarebbe successo suonandole con un gruppo rock’n’roll/rockabilly e quello che ne è venuto fuori è questo suono un po’ western, surfeggiante a tratti, “Paris, Texas”. Quindi devo dire che sono più che soddisfatta dell’esperimento.

Quanto conta l’elemento femminile nelle tue canzoni? Più in generale: credi che “la donna in musica” sia in qualche modo “condannata” a cantare della propria (o altrui) femminilità, a farci sempre, e comunque, i conti? Secondo te questo è un valore o un limite, o entrambi?

Questa domanda la trovo molto interessante… la donna a mio parere non canta la propria femminilità, né è condannata a farlo… è semplicemente, naturalmente e inevitabilmente quello che è, cioè donna. Quindi non deve farci i conti, non è un valore e non è un limite. È quello che è.

Hai mai fatto la stessa domanda a un uomo? Anche gli uomini cantano inevitabilmente quello che sono come persone, portandosi dietro inevitabilmente la loro mascolinità. (Lo stesso vale per tutte le altre sfumature di identità sessuale naturalmente). Nessuno però se ne pone mai la questione… prova a chiedere agli Zen Circus se si sentono condannati a cantare la loro mascolinità! O agli Afterhours… o a Capossela… Il limite vero, nella realtà dei fatti, è che in Italia le autrici, rispetto agli autori, sono ben più rare, ed è per questo che ci viene da fare questo tipo di domande… bisognerebbe che ce ne fossero di più! Ma vedrai che pian pianino succederà.

Ti seguo abbastanza, e vedo che suoni spesso all’estero (da sola, ma anche “ben accompagnata”, con Voltarelli, ad esempio). In passato hai anche fatto tournée negli States e altrove. Com’è suonare musica italiana per il mondo? Come vengono recepite le tue canzoni nei Paesi in cui sei stata? C’è qualche episodio particolare che ti ha colpito?

Accompagnata benissimo direi! Peppe è un mio grande amico e dividere il palco con lui è veramente uno spasso. Qualche giorno fa siamo stati insieme a suonare a Bruxelles e quest’estate abbiamo condiviso l’intensissima esperienza del Festival di Avignone con anche Gabriella Grasso. L’esperienza all’estero è cominciata per me con i Fiamma Fumana con i quali ho avuto la possibilità di girare in lungo e in largo per Stati Uniti, Canada e Nord Europa. Devo ammettere che la cosa è molto gratificante, soprattutto perché all’estero ho sempre cantato in italiano (le mie canzoni) o addirittura in dialetto, con i Fiamma Fumana. Il pubblico apprezza proprio questo, la nostra identità culturale, e comunque rispetto all’Italia è un pubblico un po’ più curioso rispetto alle novità e alla musica, probabilmente perché meno succube della televisione… un episodio particolare che mi ha colpito è stato quando in America, e precisamente quando ho aperto per Rita Coolidge all’auditorium della Riserva Navajo a Shiprock, N.M., mi volevano pagare i cd più del loro prezzo, insistendo e dicendo che valevano di più!

Ho visto che su Youtube, nella descrizione del teaser inglese del tuo ultimo disco, viene specificata la tua provenienza pugliese. Che rapporto hai con le tue radici, dalla Puglia, al Sud, all’Italia intera? Come accennavi prima, hai anche cantato nei Fiamma Fiumana, uno dei più importanti gruppi di “italian world music”. Quanto conta, nella tua esperienza, la musica popolare?

Sono stata appassionata di musica popolare per anni, poi la mia attenzione musicale si è spostata verso altri lidi, conservando naturalmente quell’imprinting. Sono del Sud e orgogliosa di esserlo, anche se mi è piaciuto assorbire le cose belle dei posti che ho incontrato. Una certa attitudine mediterranea, soprattutto nei rapporti con gli altri, la porto e la porterò sempre con me, cercando di non dimenticarla mai. Un po’ come il mare. La canzone Bari Vecchia contenuta in Relazione Complicata parla proprio di questo, e della relazione conflittuale che si può avere con la città nella quale si è nati e cresciuti, e dalla quale poi, per un motivo o per l’altro, si è dovuti andar via, portando però sempre dentro di sé quel mare a cui si è stati abituati da quando si è nati.

So che vieni dal teatro, e in generale da esperienze attoriali, e che occasionalmente questa tua passione riaffiora (ti ricordo nel ruolo di ballerina indemoniata nel video – molto bello – di Farà Cadere Lei de Il Pan Del Diavolo). Quanto ti porti dentro di queste esperienze, sul palco e nel tuo modo di scrivere?

Quando lavoravo al Teatro Kismet a Bari avevo imparato (grazie agli insegnamenti della mia maestra Teresa Ludovico) a pensare per immagini o azioni più che per parole: se con i Quarta Parete questo si traduceva concretamente in azioni o immagini in uno spettacolo a metà strada fra la musica e il teatro in cui i due frontmen cantanti si muovevano come in un “videoclip dal vivo”, ora che vado in giro a suonare accompagnandomi con la chitarra e ho le mani occupate (!), ho spostato questa attitudine nei testi e nell’interazione col pubblico… in quest’ultimo disco un po’ di teatralità la si può ritrovare anche nel lavoro fotografico del booklet, opera del fotografo (nonché amico) Stefano Ruzzante. Del video de Il Pan del Diavolo conservo un ricordo molto forte… sono tornata a casa con le gambe completamente scorticate ma contenta perché era stata una danza liberatoria (un po’ come la pizzica tarantata).

Per finire, mi accorgo, facendoti tutte queste domande, che collabori tantissimo con altri artisti (se dovessi fare un elenco ci metterei due giorni). Quanto credi sia importante fare “rete”, nel mondo musicale italiano? Credi sia fondamentale per la crescita di un artista, o pensi sia spesso solo un modo per farsi più pubblicità possibile (senza esserci, in questo, necessariamente qualcosa di male)? Nella tua storia personale, quanto ti ha aiutato come artista e come persona? Sono state occasioni casuali o progettate?

Fare rete è importantissimo, soprattutto se si tratta di persone con le quali si condividono intenti e immaginari. Facendo rete si cresce insieme nello scambio di vedute, esperienze e abilità peculiari messe in condivisione. Non penso sia un fatto di pubblicità, io personalmente credo che non potrei condividere il mio tempo e la mia energia vitale con qualcuno che non stimo e che non mi stimoli, solo per farmi pubblicità. Sarei infelice se lo facessi. Certo la collaborazione con Van de Sfroos mi ha dato molta visibilità, ma se alla base non ci fosse stata la simpatia musicale (e personale) e la curiosità reciproca, la cosa non sarebbe avvenuta sicuramente, o comunque non sarebbe durata quanto è durata. Le collaborazioni in generale mi hanno aiutata nel senso che mi hanno dato la possibilità di imparare da chi ne sapeva più di me (o anche semplicemente in maniera diversa da me) e di arricchirmi della sua esperienza, sia dal punto di vista artistico che personale, come, giustamente, dici tu. Questo è successo anche quando nella collaborazione ricoprivo io il ruolo di quella più “brava” o più “conosciuta”, perché è nell’incontro che ci si arricchisce ed è reciproco. Poi secondo me è necessario sempre essere aperti e umili, altrimenti l’incontro non avviene. Quindi, insomma, concludendo, le collaborazioni che mi è capitato di avere non sono mai state progettate, ma per usare una parola importante… sono forse stati “incontri karmici”.

Relazione Complicata è disponibile su iTunes qui.

Andrea Nardinocchi – Il Momento Perfetto

Questo disco ha due anime: la prima è pop, italiano, che più classico non si può, con i testi dai congiuntivi sbagliati (“sembra che ho”) e le rime alternate, mi fai sorridere quando mi fai incazzare, perditi con me, le lacrime sanno di sale, insegnami ad amare, ecc. – niente di male in questo: è evidente che sia un progetto costruito con l’intenzione di sfondare (e con questo non intendo dire che Andrea Nardinocchi non ci creda, anzi, si sente, sottesa, una certa – e profonda – necessità espressiva).

L’altra anima è ciò che rende Il Momento Perfetto un lavoro interessante: la produzione (impeccabile). Il disco si snoda tra un’elettronica morbida, ritmica, cool, e un R’n’B come non ce n’è molto in Italia. La voce di Nardinocchi, anche se a tratti ricorda, nell’uso, un più famoso Marco Mengoni, è un ottimo fil rouge per queste costruzioni di samples, synth, campioni, che fanno di Il Momento Perfetto un prodotto più internazionale di quanto si possa pensare.

Il disco è tutto qui, tra qualche featuring (Marracash, Danti dei Two Fingerz) direttamente dal mondo dell’hip hop italiano che Nardinocchi frequenta spesso, episodi più mossi (“Le Labbra Screpolate, “Tu Sei Pazzo”), singoli strappa-mutande (“Un Posto Per Me”, dove la “necessità espressiva” di cui parlavo sopra emerge parecchio, e la sanremese “Una Storia Impossibile”), tracce più sperimentali (“Il Momento Perfetto”, “Confondersi”), aerate stanze d’amore e rimpianti (“Bisogno di te”, “Amare Qualcuno”), flirt swingati (“Con Uno Sguardo”), strani incroci di sintetizzatori gonfi e pianoforti (“Come Stai”).

Per apprezzarlo dovete saper sopportare: la musica sintetica; le canzoni d’amore; le voci che escono dal cuore, e soffrono, e fanno soffrire; la lentezza intrinseca che un prodotto del genere si porta dentro. Se ce la fate, Il Momento Perfetto è un disco che vale la pena ascoltare, più e più volte, magari in dolce compagnia…