Bei tempi davvero, tempi rosso fuoco, folgorazioni, ribellione e utopie concrete di comunismo erano ovunque, e gli sguardi collettivi sempre rivolti ai paramenti Sovietici della giustizia proletaria. I Settanta della musica nazionalpopolare italiana – mischiata tra progressive e nuove tendenze d’avanguardia – annoveravano tra le barricate sonore – gli Stormy Six, formazione impegnatissima culturalmente ed ideologicamente, figlia di quell’idea diamantina già ampliamente illustrata in precedenti dischi, e “Un biglietto del tram”, è il disco politico e di quadretti sociali che più di tutti li rappresenta e che inneggia e si sacrifica alla giustizia popolare, testi che indagano sulle situazioni oppressive delle fabbriche, le condizioni operaie, le lotte partigiane e tutte quelle parvenze padronali del “tutto va bene”.

Per significare e rendere visivo quello che succedeva in quegli anni dentro e di lato del cosiddetto “Movimento”, va detto che gli Stormy Six furono additati e condannati moralmente dai tanti aderenti ai vari loghi politici di sinistra estrema, di essersi venduti al padrone e alla commercializzazione per via che la band effettivamente “riusciva a vendere” i loro dischi, ma non nelle catene industriali dei negozi, ma ai concerti, nei raduni, ecc, ma la confusione imperava e il periodo di contesto era davvero funesto, e tanto sangue ancora verrà versato nei anni a venire; “Un biglietto del tram” porta nove brani di immenso valore culturale, canzoni tra il folk e prog, immagini fermate per descriverle in musica e per tramandarle come fonte di poetica “guerra” ai posteri o semplicemente ai paladini della libertà.

Il “canto” di questa indimenticabile band milanese ancora riecheggia in tanti cuori, e questo disco è stato il continuo soundtrack che ha accompagnato migliaia e migliaia di manifestazioni e cortei che in quei frangenti di piombo scorrevano come vene gonfie e impetuose e tutto è rimasto immortalato in canzoni che oramai fanno parte della storia “rivoluzionaria” tricolore; senza tempo la ballata incitante e sulla via della redenzione rossa “Stalingrado”, i partigiani uccisi “8 Settembre”, “Dante di nanni”, la bellissima “La fabbrica” sugli scioperi di una Torino agguerrita o l’amarezza metafisica della titletrack, che chiude l’album con un mood da avanspettacolo, ma che in fondo è come un pugno sulla bocchetta dello stomaco a tanti, innumerevoli cretini di regime.

Non un semplice album, ma una scheggia poetica che ha trovato il suo posto all’infinito tra cuore e lotte di classe.

Articoli

“Diamanti Vintage” Stormy Six – Un Biglietto Del Tram

Pills || consigli per gli ascolti #2

Eccoci, come promesso, ad una nuova razione delle nostre pillole settimanali. Questa volta, lo staff di Rockambula, si è mostrato più internazionale che mai, vagando tra le terre fredde norvegesi di Malice In Wonderland, fino alle strade dei nostri cantautori, errando tra le sperimentazioni germaniche dei Mouse On Mars fino agli psichedelici deserti americani di The Doors.

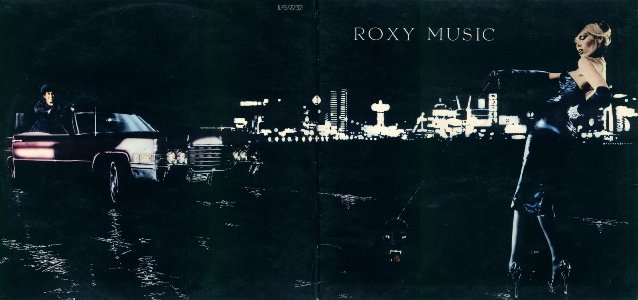

“Diamanti Vintage” Roxy Music – For Your Pleasure

Definito “un’orgia sonora senza confine” di glamour rock e stracolmo di lussureggianti giochi di voce da parte di Brian Ferry e di architetture elettroniche degne solo di Brian Eno, “For Your Pleasure” dei Roxy Music arriva alla tenere e future coriacee radici degli anni Settanta, ed è pura “rivoluzione” del glamour come stile artistico e di vita, votato all’eccesso e al romanticismo dandy, tra luci e cupezze esistenziali i Roxy marchiano a fuoco la scena art dell’epoca – non solo per la partenza da li a poco di Eno – ma anche perché ultimo lavoro col fasto che ce li ha fatti amare, e questo potrebbe anche essere interpretato come un lascito ai posteri di immenso valore.

Disco stupendo per accoliti della notte, non intesa come buio catastrofico e non appariscente, bensì come inno alla sua eleganza interrogativa, fascino e ridondanza vengono salutati con traiettorie musicali affascinanti come non mai, e la contemporaneità di questo disco è allarmante, già si riconosce in un futuro a venire nel quale i dinamismo e la eccentricità del rock avrà sviluppi clamorosi quanto ineccepibili; un lavoro esplosivo che coniuga rock’n’roll anni cinquanta con brezze wave, pizzichi di elettronica e reminiscenza punk melodiche. Il tutto in una miscela sonora che non verrà mai segnata dalle cattiverie del tempo.

La teatralità della band si sente, il decadentismo romantico altrettanto come pure le dissonanze sfumate della follia interpretativa che corre con tollerante passione lungo la tracklist tra sesso, amori, perversioni minimali e canti notturni; se da una parte il verbo Presleyano si accomuna nello slow di “Beauty queen” o nelle fessure di “Strictly confidential” dall’altra il flanger di batteria ed una chitarra atmosferica che dipanano le ombre wave di “In every dream home a heartache” e i movimenti guasconi di sax “The bogus man” bilanciano il costrutto con una fantasia gioiosa, epopeicamente pilotata da una creatività immensa. La ballata che poi da il titolo a questa opera sonora “For your pleasure” arriva a salutare l’ascolto con un modus da musical, un battito di ciglia truccate che riportano alla copertina nera dove una lasciva Amanda Lear con tanto di pantera nera al guinzaglio si appoggia – pantera anch’essa – ai sogni inconfessabili di Eno, Manzanera, Ferry, McKay e Thompson, tutto il resto è storia con la S maiuscola.

Pills…(consigli per gli ascolti).

Da oggi Rockambula inaugura un nuovo appuntamento nel quale vengono raccolti gli ascolti settimanali dei nostri collaboratori. Dai grandi capolavori del passato, alle perle nascoste del presente, la speranza è di riuscire a consigliarvi su cosa vi conviene e cosa non vi conviene ascoltare. La speranza è di non farvi perdere le cose migliori che la musica ci ha regalato nel corso degli anni e tenervi alla larga dalle immancabili “cagate pazzesche”. L’intenzione è di fare due chiacchiere (potete interagire grazie ai commenti) sui dischi che amiamo ed odiamo, svelarvi una chicca o smontare un mito.

Silvio Don Pizzica

Dubby Dub – Rocknroll Head (ITA 2012) Grunge, Stoner Rock, Garage 3/5

Dalla provincia di Ferrara, tanto Garage, tanta rabbia e chitarre sporche senza troppa originalità.

Yo La Tengo – Fade (USA 2013) Indie Rock 3/5

Disco non necessario per una band dalla storia trentennale. Only for fans.

Mountains – Centralia (USA 2013) Ambient, Drone 3/5

Quasi dieci anni di dura fatica e mai un vero salto di qualità. Forse questa è la conferma dell’inizio del declino.

Everything Everything – Arc (UK 2013) Indie Pop, Art Pop 4/5

Dopo lo splendido esordio “Man Alive”, Jonathan Everything e soci sono chiamati alla dura prova del secondo album. Prova riuscita? Non per tutti.

Vincenzo Scillia

Master – Master (USA 1990) Death Metal 5/5

L’ album e la band che hanno dato lezioni di Death metal, i Master dei capisaldi irremovibili, insomma sono loro i Maestri

Entwine – Gone (FIN 2001) Gothic Rock 3/5

Anche se non tecnico ed innovativo, questo disco degli Entwine suscita belle emozioni, predispone di melodie che in pochi sanno fare.

Iggy Pop & The Stooges – Raw Power (USA 1973) Punk Rock 4/5

Guru del Punk, Iggy e gli Stooges hanno sempre fatto capire come si fa della vera e buona musica, “Raw Power” è un disco rivoluzionario. Ascoltatelo e capirete.

Blue Oyster Cult – Spectres (USA 1977) Hard Rock 3,5/5

Non è certo il miglior disco dei Blue Oyster Cult, ma sa come prenderti. Tra aggressività ed atmosfere quasi sinistre è un disco che ha tanto da dire.

HIM – Love Metal (FIN 2003) Gothic Rock 4/5

Dite ciò che volete, gli HIM nel bene o nel male hanno saputo comporre e fare ottima musica. Amati ed odiati, dipende sempre dai punti di vista, per il sottoscritto sono un grandissimo gruppo e “Love Metal” è un gran lavoro.

Max Sannella

Vand Der Graaf Generator – A Grounding In Numbers (UK 2012) Psichedelia progressive 3/5

La magia dei voli e l’apoteosi dei suoni meccanici romantici.

Oh No Oh My – People Problems (USA 2011) Lo-Fi 4/5

L’avventura alternativa vintage in una bolla pop di grande autonomia. Imperdibile.

Lorenzo Cetrangolo

Flying Lotus – Until The Quiet Comes (USA 2012) Elettronica, Jazz 4/5

Psichedelia colta, sogni impalpabili e viaggi inquietanti.

Marco Lavagno

Imagine Dragons – Night Visions (USA 2012) Pop 3,5/5

Accozzaglia terrificante tra Killers, One Direction e Coldplay, il risultato è terribilmente attraente e pericoloso come le slot machine della loro Las Vegas.

Rival Sons – Head Down (USA 2012) Blues, Hard Rock 3/5

Un’altra brutta copia dei Led Zeppelin? no, questi ragazzi hanno soul, blues e musica del diavolo nelle vene. In sostanza gli Zeppelin li copiano davvero bene.

Fabrizio De Andrè – Rimini (ITA 1978) Cantautorato 5/5

Le storie di Fabrizio sono più che mai scure, distaccate, disilluse. Surreale ma incredibilmente vero.

Marialuisa Ferraro

Glen Hansard – Rhythm and repose (IRL 201) Rock 4,5/5

Cantautorale, riflessivo ed emozionante. Cosa chiedere di più?

Paul Banks – Banks (USA 2012) Indie 3,5/5

Meno immediato di quanto ci si aspetterebbe e allo stesso tempo decisamente non artefatto. Da meditare.

Ida Diana Marinelli

Soap Trip – Soap Trip (2012) Alternativo / Elettroacustica / Indie 4/5

Si potrebbero pensare così : dentro ogni bolla un piccolo viaggio in silenzio, con tanti suoni. Melodie che si mescolano dentro le mille influenze che la musica può offrire, con una tecnica fine e un timbro caldo.

Shelly Johnson Broke My Heart- We Own The Afternoon (ITA 2012) Dream Pop 5/5

Tre ragazzi di provincia e le loro voci che sembrano moltiplicarsi, sette brani, venticinque minuti di musica nostalgica e soprattutto piena di chitarre volanti.

Ulderico Liberatore

Kyuss – Blues for the Red Sun (USA 1992) Stoner Rock 4,5/5

Uno degli album più cattivi e duri degli anni ’90.

Il chitarrista Josh Homme utilizzo per la sua chitarra un amplificatore per basso

per ottenere un suono più cupo.

Deftones – Adrenaline (USA 1995) NU Metal 4/5

L’EP è considerato uno dei primi lavori Nu Metal. I Deftones ebbero qualche problema di “diffusione” perchè MTV si rifiutò di pubblicare il singolo “7 Words” a causa dei vaffanculo contenuti nel ritornello.

Riccardo Merolli

Povia – I Bambini Fanno “ooh…” La Storia Continua… (ITA 2006) Pop Cantautorale 0/5

Ha vinto il festival di Sanremo con Vorrei avere il becco e niente è più stato come prima.

Diaframma – Tre Volte Lacrime (ITA 1986) Pop/Rock, New Wave 5/5

L’Italia incontra uno dei suoi migliori dischi New Wave. Qualcosa sta cambiando.

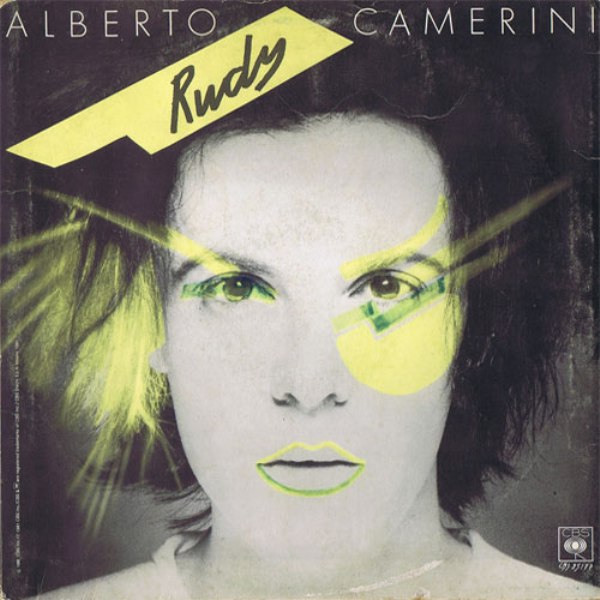

“Diamanti Vintage” Alberto Camerini – Rita & Rudy

Mentre nel resto d’Europa e del mondo imperversava la magra melodia, il cantos dell’ossessione e della perdita di ogni dettaglio di “Futuro” intrapreso dalla wave più inconsolabile e fredda che si possa immaginare (vedi Pere Ubu, Suicide, Joy Division per citarne alcuni) in Italia sull’onda della filosofique du Baudrillard, del prendersi in giro e sminuire le composizioni nefaste della società, Albero Camerini, il cyber-punk della scena nostrana, l’Arlecchino elettronico mascherato da clown da alle stampe il suo sesto album “Rudy & Rita”, il primo per casa CBS dopo aver lasciato la Cramps l’anno prima, quattordici tracce che – specialmente con l’apripista “Rock’N’Roll Robot” – porterà l’artista italo/brasiliano al top delle charts per settimane intere.

Un artista apparentemente strampalato, invece fine e acuto sulla società avulsa che gli gira attorno, attento osservatore di mode da innalzare o affondare e autore di melodie angolari che seducono e attirano ascolti da ogni angolazione, brani che si piazzano in testa e non scendono più, forti di quella bella commistione di rock metropolitano frammezzato a punteggiature brasile ire che fanno dei suoi dischi delle bombe radiofoniche estremamente azzeccate; definito dalla critica di allora “automatic clown”, Camerini esprimeva il suo essere uomo/artista come una seconda pelle Bowieana, truccato con un make-up alla Ziggy Stardust nostrana ed un groovy sonoro ora epilettico ora con interstizi classic romantic, praticamente un ambasciatore definito e tonico delle esigenze rivoluzionarie che nel resto dell’Europa già stavano per invadere il mondo intero, gobale.

Lui provò a cambiare l’Italia della consuetudini musicali, canta e provoca con la grazia di un birichino Gianburrasca vestito di colori e ritmi nevrotici, anticipa e vive la “gioia al potere” delle nuove scene alternative, ma non sempre viene capito – anzi a pensarci bene – pochissimo o quasi per niente, ma i suoi sberleffi e le sue belle cose rimango in piedi tutt’ora; visionario e avanti di cento anni sulla cultur(ina) tricolore, Camerini ci regala un disco effervescente e aggraziato, le sguaiate mosse di un Presley pelvico ruggente “Rock rap”, i voli d’amore a lungo raggio “Astronauta”, le aspirazioni da rock star “Johnny”, un pizzico di barocco veneziano “Miele” e uno dal sapor latineggiante “Il ristorante di Ricciolina”, ma è con l’arrivo del madrigale “Quando è carnevale” che il disco prende ancor più punti di valore sulle onde dolci di un Brasile rimembrato e rimpianto.

Svezzò e bilanciò una generazione a metà tra inconsapevolezza e sfiducia, regalò i suoi gloss, matite, fard e ombretti al buio della vita e a quella debolezza pop-patriottica già in “odore” di putrescenza.

“Diamanti Vintage” Talking Heads – Fear of Music

I rapporti con il resto della band, ovvero ( e più che altro) i contenziosi tra Byrne e l’ego smisurato di se stesso, minano i resoconti a tavolino delle nuove progettualità discografiche, ma come si evidenzia sin dal primo ascolto di “Fear of music”, il suono e il carattere pare più maturo del solito, meno schizofrenie e più accenti melodici, anche se la nevrosi urbana è lungi dallo sparire categoricamente; con Brian Eno e Robert Fripp a capo della spiritualità di gruppo, i Talking Heads con questo disco sorpassano già i futurismi a venire delle new culture di Remain in Light, un salto qualitativo superiore che porta il gruppo a manifesto di un arte urbana scolpita nel suono, quella insoddisfatta frenesia di battere – con ritmiche ossessive, visioni, deliri e tribalità urbane – l’avanguardia che in quegli anni targati ’70 correva forte e stranita.

E come sempre la musica delle “teste parlanti” è musica contagiosa, ma che molti invece trovano – specie in questo lavoro – un pochetto sotto le righe, al netto di quelle curve a gomito, distorsioni, psichiatria a fumetto e alienazioni contemporanee che poi sono le credenziali della formazione, ma sono abbagli, anche perché il suono totale comprende il meglio delle espressioni culturali internazionali e il joker Byrne – genio/uomo dal carattere dittatoriale – è al massimo della sua forma interpretativa; una cascata di strumenti, tele wave, chitarre angolarti e ancora wave a risintonizzare la mira sonora che i newyorkesi oramai hanno adottato come direttrice di successo e forse – con le dovute cautele – allungate poi a quegli appannaggi poppyes “Heaven”, “Air” che costituiranno un domani come base per altri brani di successo mondiale.

L’Africa rimaneggiata nelle ritmiche electro-funk “I Zimbra”, l’aria Ottantiana che respira “Mind”, i batticuore accelerati dei Clash “Cities”, i move-.shuffle che sculettano nel funk secco “Life during wartime” o i parallelismi sperimentali, quei tocca e fuga psicotropi che strozzano divinamente “Drugs”, fanno di questo capolavoro “cangiante” la punta di diamante del diamante intero che verrà allo scoperto, anche se il caratteraccio di Byrne è una continua lacerazione d’insieme e una potenza esplosiva che lima le già ben limate esasperazioni del resto della band.

La musicalità griffata in Fear Of Music è straordinaria, quella presa affamata che ti addenta per il polpacci e te li mette in moto, sempre che un signor Brian Eno “il consigliere di stato” ne dia il permesso!

Alka for Children

Musica come abbraccio, musica come nervo teso, musica come amica dei bambini, ovviamente a tutti i bambini del mondo nell’insieme ideale, ma nel concreto dei bambini di Mirabello (FE) , uno dei comuni terremotati in Emilia, e l’intento è quello di raccogliere fondi per la ricostruzione della Scuola Elementare, oltre che l’acquisto di materiale e attrezzature mediche da destinare ai reparti pediatrici dell’Ospedale di Ferrara. L’idea di Massimiliano Lambertini (Amministratore di Alka Records Label) era quella di un disco i cui proventi andassero a questo nobilissimo scopo, e presto fatto, il disco si è materializzato subito come a sostenere ancora che la magia e la forza della musica abbatte barriere e tempi morti.

I fondi raccolti saranno coordinati dall’Associazione “Vola Nel Cuore”, che provvederà a promuovere, pubblicizzare e sostenere il progetto musicale; il disco in sé è una bellissima raccolta di brani – 12 in tutto – o meglio, grandi hit dei migliori artisti nazionali e non, reinterpretati dalle band prodotte da Alka, band che “festeggeranno” con i loro sound questo encomiabile modo di essere sempre più vicino alla gente che soffre e che non sta bene (nella tracklist anche la partecipazione straordinaria di Enrico Ruggeri), ed il risultato è straordinario, il sintetismo tra sociale e note, la vera ed unica forza che ancora rimane incontaminata.

Ci sono momenti della nostra esistenza che pensare a qualcun altro sembra come nuotare controcorrente, dissipare anche il minimo sforzo che in fondo si considera come sforzo sciupato, senza regole, nudo da ogni velleità umana; nulla di più falso, è come un anticipo di vita, donare tanto e fornire amore sotto ogni forma o cubatura di spazio, e la musica conosce da sempre questo scopo, è nata per questo, per diffondere, accumunare, e amare chiunque ti graviti attorno al tuo giro corporeo.

Il progetto di Alka Record Label non è solo una presa di posizione, ma una tremenda accelerazione d’amore.

“Diamanti Vintage” Nirvana – Bleach

Doveva esplodere, ed esplose. L’America delle crisi finanziarie, le guerre da mantenere, il disadattamento della società multietnica e le angosce giovanili presero fuoco, e la tranquilla Seattle in quel di Washington State divenne l’occhio del ciclone grunge, la rivoluzione musicale che scaraventò letteralmente i ricordi R’N’R in soffitta. E questa ribellione mastodontica, della quale il mondo ne avrebbe parlato fino ai suoi tragici eventi è stigmatizzata in “Bleach” (candeggina) dei Nirvana capitanati da un poeta maledetto e dolcissimo, Kurt Cobain, il disco più influente di quegli anni, e da cui il poi conclamato Movimento Grunge ne trasse linfa, panacea e ispirazione per via della sua disperazione elettrificata, quella ossessione destabilizzante di precarietà sociale che infiammò il già labile cosmo giovanile mondiale.

Camicie di flanella a quadrettoni indossate alla rinfusa una sopra l’altra, anfibi e jeans strappati furono le divise distintive di quell’epoca, come del resto pogo, urlo e distorsioni malvagie nella musica, musica esasperata, dolorante. Malata e con tutte le mostrine della rabbia in primo piano; Bleach ed i Nirvana portarono l’occhio dell’internazionalità in quella cittadina, quella Seattle che mai si sarebbe aspettata tanta pubblicità “mai chiesta dai benpensanti”, e la forza magnetica della nuova ventata fece nascere molte band e altrettante filosofie ribelli che però si esaurirono nel giro di pochi anni, tra disgrazie e rese.

Amplificatori a palla, pedaliere affumicate, giugulari turgide e sudore spasimante furono i connotati di questo disco pioniere, una folle esuberanza che finì per travolgere tutto e tutti, una valanga di domande sonore e malessere mentale e corporeo che si rintracciano in tutta la tracklist, quell’isterica collettiva che – con ancora i fili abrasi e penduli di uno screamo punk – graffiano, masturbano e fanno a pezzi “Blew”, “School”, “Negative creep”, “Swap meet” mentre con “About a girl” la malinconia agra prende il sopravvento, ma è solo una questione di pochi minuti, poi tutto ritorna a deflagrare come in una stupenda guerra di sensi riottosi.

Non un disco, ma Bibbia col jack.

I Migliori tre dischi italiani del 2012 secondo Rockambula.

Un buon intenditore di vino e musica qualificherebbe questo 2012 come un’ottima annata. Non servono altre parole per raccontare dodici mesi di merda, almeno per tutto il resto che ci ha vomitato l’esistenza. Dal disastro della Concordia allo scudetto della Juve, dall’incendio di Comayagua alla rielezione di Putin, dall’umiliazione spagnola alla finale degli Europei alla strage orrenda di qualche giorno fa. Trecentosessantacinque giorni da dimenticare che però sono stati fantastici almeno in quel piccolo mondo da sogno fatto della nostra musica. Un anno speciale, alla faccia dei Maya. Di seguito le scelte dei nostri collaboratori sui migliori tre album ascoltati quest’anno, nella speranza che possano aiutarvi a non perdere nulla o anche per andare a recuperare pregiate perle sfuggite al vostro orecchio di alcolizzati di Rock e non solo. Buon divertimento.

Silvio Don Pizzica ha scelto…

Alio Die – Deconsecrated And Pure

Venti anni di curriculum alle spalle, decine e decine di dischi, una abilità prolifica artistica da far concorrenza a Charles Bukowski, quest’anno Alio Die (“un altro giorno”) ha scelto di farci dono di tutta la sua energia caotica con Deconsecrated and Pure, una delle imprese più possenti e lancinanti mai realizzate dal milanese. Elettronica minimale, glitch e rumori vari, musica sacra e field recordings. Niente di quello che ascolterete è come quello che avete già ascoltato.

The Churchill Outfit – The Churchill Outfit

Allucinazioni anni sessanta/settanta, The Beatles, The Doors, Jimi Hendrix, Love, The Zombies, Pink Floyd, Jefferson Airplane, XTC, The Pretty Things. Indie Rock e Folk/Blues robusto e spirituale, acre e sano. Garage revival stile The Raconteurs o Arctic Monkeys. Neo Psychedelia a la The Black Angels, band texana capitanata da Christian Bland o anche The Warlocks. Stoner Rock, Acid Rock, Heavy Psych, Dead Meadow, The Brian Jonestown Massacre. Insomma, tanta tanta roba!!!

String Theory – 3Rooms

Gli String Theory (da Teramo) sono Sergio Pomante (sax ed effetti), Lorenzo Castagna (chitarra ed effetti) e Silvano Marcozzi (batteria e percussioni). Gli String Theory sono estemporaneità e autonomia totale di estrinsecazione. Una delle migliori cose che mi sia capitato di ascoltare in questo 2012. Scusate se mi ripeto. E “Roma Capaci” è un capolavoro.

Riccardo Merolli ha scelto…

Drink to Me – S

“Non c’è niente di terrestre, una botta talmente forte da rimanere spiaccicati sul pavimento, Musica per chi scopa. Provare per credere, ascoltare pezzi come Henry Miller, Picture of The Sun e Disaster Area per comprendere la potenza. Nell’anno dell’elettronica del Male non poteva essere altrimenti.”

S.M.S. – Da qui a domani

“Il ritorno dell’ex frontman dei Diaframma Miro Sassolini incontra la poesia di Monica Matticoli. Una delizia dei sensi per chi vuole lasciarsi trasportare da queste atmosfere, nei loro testi appare una sconcertante struttura poetica e le loro canzoni sembrano appartenere ad una generazione senza futuro.”

Nicolò Carnesi – Gli Eroi non escono il Sabato

“Se scappi potrai trovare di meglio oppure soffrire in eterno, se resti non hai mai capito un cazzo della vita. Un sound introverso spezza l’equilibrio tra dover essere cortesi e diventare giustamente stronzi, cantautorato attuale con tanta freschezza e fantasia. Nessuno vuole santificarlo prima del tempo ma il disco è veramente forte.”

Marco Vittoria ha scelto…

Massimo Zamboni – 30 anni di ortodossia

In un cd e in un dvd rivivono le emozioni di un’epoca in cui essere punk era davvero essere alternativi, e i Cccp sapevano come distinguersi dalla massa! Massimo Zamboni, chitarrista della band si fa accompagnare in questa testimonianza live dal suo ex compagno di avventure Fatur, da Nada, Cisco, Giorgio Canali e Giorgio Canali.

Tindara – Quando parlo urlo

Un’ottima prima prova che miscela alla grande rock, grunge, stoner e pop senza deludere mai. Quando i Marlene Kuntz (Luca Bergia, batterista della band piemontese, ne è il produttore) incontrano i Violent Femmes inserendo a sprazzi i Days of the news (li ricordate?). Certo che come debutto è proprio promettente e se il buongiorno si vede dal mattino…

Franco Battiato – Apriti Sesamo

Il nuovo imperdibile album del grande cantautore siciliano. Al basso il grande Faso (Elio e le storie tese). Mai scontato nei suoni, gradevole sin dall’apertura della confezione con sovracartoncino trasparente che contiene il cd. A sessantasette anni e dopo decine di lavori non smette di innovare ed innovarsi.

Max Sannella ha scelto…

Rio Mezzanino – Love Is A Radio

Un disco che sogna, e non lo fa come una sicurezza “a traino”, piuttosto ne fa vanto, vizio e virtù di una stramaledettamente fascinosa santeria atea che contamina chiunque possiede uno spirito ed un’anima aperta e geniale che ama il buio o l’oscuro come fonte di luce

The Charlestones – Off The Beat

Questa band da disdetta alle limitazioni stilistiche per espandere il suo sentimento in avventure elettriche che sorvolano anche certi anni Sessanta americani, e lo fa con una maturità intensa che poi corrisponde a questo bello slancio discografico.

Santobarbaro – Navi

una spiritualità ombrosa che vive di elettronica, pulsioni dark e appigli di visioni lontane, ovattate, quella capacità strabiliante e manipolatrice che si pone sempre a confine tra sogno e delirio, silenzio e rumore, con tutta l’attenzione riportata per creare vere e proprie filiformi sinfonie intime e color torba.

Marco Lavagno ha scelto…

Aftherhours – Padania

La Padania non è verde, ma investita da tutte le combinazioni di grigio. Fredda e tagliente come il violino di “Costruire per distruggere”, storta come le ritmiche pazzoidi di “Ci sarà una bella luce”, pungente come la chitarra di Xabier Iriondo (e a proposito di luce: che illuminazione il suo ritorno!), anticonvenzionale come la voce di Agnelli, mai così pronta a mettersi in gioco. Tecnica squisita e mente aperta a 360 gradi. Non ci sono limiti di ritmica, di note e di parole. Tutto suona così fuori dal comune; destabilizzante ma incredibilmente naturale. Un flusso compositivo istintivo e incasinatissimo che presenta alcune pause riflessive, forse ancora più dolorose (“Nostro anche se ci fa male”). Un microcosmo intimo, specchio riflesso dei paesaggi desolanti che osserviamo tutti i giorni con gli occhi pieni di rabbia e di rivolta.

Nobraino – Disco d’Oro

Li ho scoperti con questo disco nonostante siano anni che bazzichino palchi e compongano canzoni con estrema facilità. Si un disco facile, piacione, che ci riporta alle radici della nostra musica popolare senza troppe pretese, se non quella di compiere il “Record del Mondo di chi sta più bene”. L’oro è il suo colore: ballabile (“Tradimentunz”), circense, sorridente, elegante nella sua rusticità. Lorenzo Kruger guida una improbabile ciurma con un carisma invidiabile e una voce perforante. E come riesce a trapanare quando parte “Film muto”, pura poesia spiccia tra “muscoli e cervello”.

Fiorella Mannoia – Sud

La signora torna in grande stile. Sempre più rossa: di fuoco e di passione. Ma anche nera di Africa, elegantemente bianca di pace e speranza. Si presenta scalza, umile anche davanti alla sua prima esperienza da autrice (la combo con Fossati in “Se solo mi guardassi” è semplicemente da manuale). Non il solito album che ci si aspetterebbe da una cantante come Fiorella Mannoia. Sud è il miglio prodotto della sua carriera: ricco di influenze musicali (ve lo aspettavate Frankie Hi-Ngr?), carnale, reale, sognatore, moderno e sociale, senza mai scadere in facili banalità. “In viaggio” è un sereno abbraccio d’addio. “Dal tuo sentire al mio pensare” è lo sguardo intenso e curioso di una bambina, occhi che non si scollano dall’obiettivo e bocca che si apre appena per lo stupore. Stupore per chi con la musica sa ancora emozionarci.

Marialuisa Ferraro ha scelto…

Management del dolore post operatorio – Auff!!

Irriverenti, incazzati e vagamente spacconi. In una parola: punk. Rispolverata la lezione dei CCCP e riletta in chiave indie, la band di Lanciano si presenta al pubblico italiano con una ricetta di rabbia misto gioia di vivere. Di alzare la testa e farsi sentire ce n’era proprio bisogno in questo 2012 di crisi e i MaDe DoPo sono i figli musicali perfetti di questo nostro tempo.

Teatro degli Orrori – Il mondo nuovo

Omaggio ad Aldous Huxley e a Storie di un impiegato di Fabrizio De Andrè, finalista al Premio Tenco di quest’anno, il Teatro degli Orrori partorisce un disco fortissimo, che li consacra e li consolida nel panorama musicale nostrano. L’attenzione ai temi del lavoro (che manca) e dell’immigrazione riassume le pagine più tristi della cronaca di quest’anno, facendo della band la vera portavoce di un disagio che purtroppo non è solo generazionale.

Calibro35 – Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale

Atmosfere calde, a tratti cullanti e a tratti danzerecce, mescolate a citazioni colte e rifacimenti di grandi successi jazz, in un involucro squisitamente strumentale: i Calibro35 hanno questa formula immaginifica da colonna sonora cinematografica che non riesce proprio a essere mero sottofondo musicale, ma delinea scene dal contorno netto e preciso, scalda, consola, indigna. Se l’obiettivo di ogni musicista è suscitare emozioni, questa band ci riesce meglio di chiunque altro, senza, oltretutto, servirsi dell’uso della parola.

Vincenzo Scillia ha scelto…

Mombu – Zombi

“Zombi” dei Mombu è un disco fresco, in parte innovativo, un vero e proprio spiraglio di luce. Il loro Jazz che si affaccia su di un Rock sperimentale e avvolto da atmosfere Africane per cosi dire, è stato un vero colpo a segno. Nessun disco del panorama Underground ha avuto, almeno sul sottoscritto, l’ impatto che ha dato “Zombi”. I Mombu sono un gruppo di grande valore, dalle mille risorse e probabilmente è anche la band dell’ Anno.

Kubark – Ulysses

Immaginate di girovagare in una grande metropoli come New York, oppure gironzolare per il centro di Napoli con l’ intento di fermarsi in ogni bar e buttarsi giù un cicchetto di tequila, altrimenti, se volete, pensatevi a Milano ad ammirare le più belle showgirl che si esibiscono nei vari locali, alternativi e non. “Ulysses” dei Kubark può fare da colonna sonora a questo vagabondaggio, comprende sensazioni che si possono provare in ogni situazione citata.

Il Teatro degli Orrori – Il Mondo Nuovo

Indubbiamente il Teatro degli Orrori è un gruppo che si è dato veramente da fare ultimamente, infatti è una delle band Rock più interessanti che sono girate su MTV. La loro sfida cominciata alcuni anni fa ha visto esiti positivi tra partecipazioni a diversi festival e riconoscimenti ottenuti. Per una volta possiamo dire che ad avere visibilità è stata una band degna e “Il Mondo Nuovo”, ovvero il loro ultimo disco, ha dato prova della loro capacità.

“Diamanti Vintage” Depeche Mode – Violator

Risultato della felice idea di unire le ombre wave con i singulti dark, il nuovo percorso artistico dei Depeche Mode centra perfettamente le mire del successo oltre ogni limite, successo che già con il precedente Black Celebration si poteva presagire anche per via della prestanza artistica di Anton Crobjin che ne cura maniacalmente i video ed i make off, e “Violator” già nasce con il lusso e la potenza del disco per eccellenza della band, quella sacralità musicale che tagliò per sempre i freni alla loro trasgressività color pece.

Un opera capitale dell’elettronica, atmosfere cupe, violacee e malate sconvolgono l’intera stesura, una perfetta risintonizzazione del sound in cui Gahan e soci nuotano e sollevano con arguzia e professionalità eccelsa, tanto che con questo disco realizzano l’apice e la mondialità degli anni della “controriforma” wave; il disco che poi contiene le “colonne sonore di una generazione”, di quelle masse che si sono riconosciute in pezzi come “Personal Jesus”, “World in my eyes” o in “Halo”, “Enjoy the silence”, tracce che sono rimaste incastonate nella storia della musica rock come i comandamenti della Bibbia. Gli anni Novanta sono portatori di rivoluzioni varie e variopinte, ma i segreti custoditi dai DM hanno l’obiettivo preciso di travalicare le mode e gli affanni pop, loro inventano un marchio che avrebbe dovuto proiettarli in un futuro di lucidità e libertà totale, ma la droga è dietro all’angolo e non tarderà molto a disintegrarne gli impatti positivi e la prorompente notorietà.

Tuttavia rimane un testamento – in questo capolavoro scuro – che supera barriere e geografie temporali, tracce indelebili che hanno letteralmente consumato ascolti ovunque anche se i fantasmi del passato sono tutti qui riuniti a dare “festa magnificamente mesta” alla tracklist: chi non ricorda le onde strazianti che tracimano dolore Smithiano in “Waiting for the night”, il minimalismo computerizzato di “Policy of truth”, la tenerezza fosca dell’armonia che tinge “Blue dress” cantata da Martin Gore o la finale “Clean” in cui Gahan pare intravedere un fievole raggio di sole ad illuminare la sua anima costantemente in pena? Gli anni passano come una scure sul capo, ma la dolcezza amara di questo caposaldo è intatta, immacolata e maledetta come i miracoli di agnostici fati, e i Depeche Mode paiono non essere mai svaniti del tutto, la loro anima lacerata ancora gira un’ossessione a cui rendere conto.

Disco di buio basilare come la luce.

“Diamanti Vintage” I Garybaldi – Nuda

Prima – con la forte turbolenza elettrica che arrivava dagli States della controcultura e dagli amplificatori di un giovane di colore chiamato Hendrix – si chiamavano i Gleemen, poi – con l’avvento alato del suono progressive – si tramutarono in I Garybaldi, una delle formazioni tra le più originali del panorama di allora, non tanto per la sfrontatezza che dimostrarono, piuttosto per i riferimenti che non troppo nascosti ancora “succhiavano” gli echi di quell’America che non voleva abbassare la cresta, di quella terra di grandi esplosioni musicali.

“Bambi” Fossati voce e chitarra, Angelo Traverso basso, Maurizio Cassinelli batteria e Lio Marchi alle tastiere, questa la storica formazione della band e “Nuda” è il loro manifesto sonoro corredato da una bellissima cover disegnata per l’occasione da Guido Crepax, un disco che nonostante tutto non abbandona mai lo spirito e il gancio Hendrixiano – vera avanguardia in quegli albori Seventies – e lo si sente nelle incursioni di chitarra elettrica che spande dappertutto il move-it psichedelico, i rifferama evolutivi e intricati che Bambi elabora come una intelaiatura aracnide che “spancia” negli anni sessanta alcaloidi “Maya desnuda”, la Little Wing tricolore che prende il nome di “26 Febbraio 1700”, incunbolo di Fender spasimante e fiorita che mette i brividi addosso, mentre con il rock leggero che “L’ultima graziosa” mette in scena , il registrato accusa un momento di defaillance, ma è solo una caduta di secondi.

Ma poi, a rialzare maestosamente il tutto ci pensa la suite del “Moretto da Brescia”, tre atti prog che hanno i Genesis come padri spirituali e dove giochi medievali di tastiere, voci e atmosfere ancient si sposano con gli strumenti tecnologici vigenti “Goffredo”, “Il giardino del re”, e “Dolce come sei”, formando un trittico eccezionale e punto di fusione massimo a ponte di due ere soniche.

I Garybaldi rimangono tutt’ora nella memoria viva di chi – in quei frangenti acidi – ricercava il ponteggio tra la libertà della terra promessa yankee e i voli verticali di un nuovo modo di adoperare la musica , un sistematico reseat con il passato e un moderno impatto dei suoni; loro ci riuscirono per un poco, poi l’avvento di altri stimoli d’ascolto li ingoiò tra il limbo ed il nulla.

Bei tempi davvero quelli in cui si volava senza ali e senza nessuna controindicazione.

“Diamanti Vintage” Buzzcocks – Another Music In A Different Kitchen

Anche se moltissimi non lo ammetteranno mai, i Buzzcoks di Howard Devoto e Pete Shelley erano il terzo incomodo del punk inglese, lo snodo fondamentale tra il riot- move sanguinario dei Sex Pistols e la faccia pulita dei slogan giustizieri dei Clash; certo dai primi hanno colto l’irruenza e la strafottenza, e lo si può ascoltare in questo loro esordio fulminante “Another music in a different kitchen”, il disco che comunque li consacra in prima battuta a simbolo, a fibbia stretta, di questa triade (gli Stranglers sono già più scostanti) che del ribollio dei malesseri umani e sociali ne fecero bandiera da sventolare.

Maestri indiscussi per band che verranno dopo – Libertines tra tante – i Buzzcocks si affermano immediatamente anche per quel vizio proforma di mischiare il sound ribelle con un pop istantaneo, che non riconosce stilemi precisi, ma che fuoriesce dalle loro melodie elettriche con tic beatlesiano, e per questo “condannati” e bollati dall’ortodossia crestata come damerini che giocano col fuoco, ma era forse solo invidia anche perché questo disco è un riferimento, una bibbia ascoltabile da cui tutto parte, da cui tutto torna; magari la definizione di pop-punk può assestarsi benevolmente come stile preciso, come differenziazione peculiare della British Invasion che faceva fuoco ovunque, l’importante era crederci e loro, gli educati incazzati di Manchester, la loro parte non la mandavano a male.

Tracce ben tese tra fulminazioni punkyes e melodie pop che una volta unite fanno fiamme elettriche e una certa “grazia corale”, scaletta che è rimasta nella storia per via di pezzi memorabili, la corsa schizzata di “Fast cars”, “Reply”, il pogo che invade le chitarre battute allo spasimo “Love battery”, “Sixsteen”, il beat beatlesiano che appunto affiora dentro “I don’t mind”, “Autonomy” e la velocissima “I need”, brano che li apparenterà – forse allargandosi un po’ troppo per immedesimazione – agli americani Ramones, ma questa è tutta un’altra storia se non addirittura fantasia popolare del tempo. Tutti brani che fecero la fortuna anche delle miriadi di radio libere che in quegli anni focosi trasmettevano l’intrasmissibile e pure di una generazione (minoritaria) che nei Buzzcocks intravedeva una via praticabile verso l’ammorbidimento del punk, ma era ed è rimasta fantasia, quello che invece conta e che la band è sopravvissuta a tutti ed alle elemosine che le label del 1978 cercavano di dare a queste formazioni pur che gli facessero vendere dischi su dischi.

Pietra miliare alla quale legarsi come amanti.