Di sicuro l’atmosfera di questo album ci porta alla malinconia dei tempi andati. Personalmente, rimpianti e parole sfuggite. Arrangiato dal cantautore Psiker con la collaborazione strumentale di vari artisti che si susseguono in varie tracce con flauti, trombe e suoni sintetizzati. Si presenta così: un concept album basato su uno scritto, a mio parere molto beat, di Costanza Ghiotti che butta fuori la confusione che a volte genera l’amore e i vuoti che lascia. “Non percepisco nulla che assomigli alla dolcezza degli oceani, ad emozioni anche lievi: un battito, unfruscio… d’amore. Dov’è?”E questo inseguire l’amore vero che sfocia poi nell’amore viscerale per la musica: “Eppure l’unica cosa che ha sempre seguito il mio inquieto andare resta la musica. Lei, la musa, non si è maiallontanata da me. Né io da Lei.”

Attraversato da varie collaborazioni musicali che portano in campo strumenti come il flauto traverso di China o la tromba di Roberto Villan.Il tutto inspirato, diretto e sintetizzato da Psiker.Ad un primo ascolto quest’album mi fa venire in mente la leggerezza della vita e alla paranoia, al dolore che genera, a volte, quando non sappiamo scegliere o non siamo noi a farlo. Ai meccanismi e alle trappole della mente. Alla confusione, lo stordimento.

Iniziando l’ascolto, synth sostenuto, un preludio per la voce di Psiker che da il là a questa melodia melanconica, a stretto contatto col synth. Una vera e propria masturbazione. Un vero rapporto a due. Una litania quasi questo mix tra voce e synth super riverberato. Sembra quasi che l’autore ci stia dicendo qualcosa di sacro, anzi che si trovi in un luogo sacro. L’album prosegue con questo senso di sacralità tra voce e synth e strumenti più classici che si alternano per completare la melodia. Un canto, una preghiera dunque. Un album che ha molto poco di Rock ma si sente il lavoro meticoloso che c’è sotto. Forse una voce troppo monotonale che può anche stare nel contesto armonico ma alla lunga stanca. Ho apprezzato molto l’ultimatraccia che fra l’altro da il titolo all’EP Synthetico, in particolare il pezzo dove il synth probabilmente emula un clavicembalo che attacca con una bellissima melodia che poi lascia alla tromba e ti trasporta per tutta la durata del brano, quasi a volerci dire che lo strazio di quest’amore è finito.

Recensioni

PSIKER – Synthetico EP

Max Navarro – Hard Times

Il quarto lavoro di Max Navarro, rocker friulano di origini canadesi, arriva dopo tre anni di silenzio, tre anni molto difficili sul piano personale, come dice l’artista stesso in diverse interviste rilasciate nei mesi scorsi. Tre anni che gli hanno comunque consentito, anche grazie al supporto del nuovo produttore (e bassista) Nick Mayer e alla fiducia della sua ormai consueta etichetta, la Cherry Lips Records, di scrivere le nuove canzoni contenute in questo Hard times, tempi duri, appunto.

Il disco si apre con un suono di carillon e per alcuni secondi si ha la sensazione di essere in procinto di ascoltare un album di musica da ambiente o uno di quei lavori da “cantautore sperimentale”. La sensazione svanisce immediatamente però quando arriva la chitarra di John Paul Bellucci, quasi immediatamente accompagnata dal rullante “flamato” di Alex Parpinel. E’ subito rock, un rock che sembra venire da oltreoceano, dal continente del quale Max è appunto originario. Quando la voce di Navarro irrompe nel pezzo si consolida la certezza che del suo illustre concittadino Bryan Adams (Max è originario di Vancouver B.C.), Navarro ne abbia ascoltato davvero tanto. La voce di Max è sabbiosa, graffiante, decisamente rock, nel senso più romantico del termine. Non c’è più nessun dubbio sul genere e sulle intenzioni dell’artista: già dal primo minuto di ascolto si capisce che si è di fronte ad un disco che non pretende di essere innovativo e non vuole in nessun modo nascondere la vera natura di Navarro, alla faccia di chi dice che il rock degli anni’80 è morto e che c’è bisogno di qualcosa di nuovo per attirare l’attenzione del pubblico. A questo punto occorre senza dubbio alzare il volume e proseguire nell’ascolto, magari con una birra ghiacciata in mano.

La traccia 2, “Out of bounds”, conferma la mia prima impressione sulle chitarre di John: gli arrangiamenti sono al tempo stesso classici e originali. Il chitarrista della band di Max Navarro osa con suoni e parti di chitarra “coraggiosi” ma non tradisce le aspettative del sano american rock. E le melodie vocali continuano, sul ritmo pesante di basso (a cura del bravo Nick Mayer) e batteria, ad essere orecchiabilissime e godibilissime, come il genere pretende.

Dobbiamo attendere la terza traccia di Hard times per ascoltare la prima ballad del disco. Ascoltandola non si può fare a meno di notare la melodia e il songwriting tipicamente Springsteen-style. Vedo, visitando la pagina facebook dell’artista, che il Boss appare nelle influenze dichiarate da Max stesso. Lo sferragliante suono delle chitarre acustiche e la melodia sognante della voce, accompagnate da un impeccabile e mai invadente arrangiamento di basso e batteria, fanno di “the Wrong side” (traccia 3 appunto) un’apprezzabilissima ballata che richiama strade infinite e polverose del nuovo continente.

Il disco scivola via, passa dalla veloce “Nothing’s guaranteed”, brano senza infamia nè lode, con un ritornello molto cantabile e facile da ricordare, per arrivare a “Cryin’ ” brano che è stato il primo singolo tratto dal disco. “Cryn’ ” è potente ed evocativa, richiama un terzo ispiratore della musica di Max Navarro, l’americanissimo Jon Bon Jovi, del quale a Max però mancano diversi punti in termini di vocalità.

Il sesto brano è “Winter in Chicago” che si apre con le bellissime chitarre acustiche di John Paul Bellucci: l’atmosfera qui è veramente avvolgente e personalmente preferisco questa seconda ballad alla prima.

Il rock non è finito e lasciate alle spalle le due ballate possiamo metterci alla guida della nostra cabrio, con il sole in zona tramonto di fronte a noi, ascoltando “Beyond the silence”. Continuiamo a guidare e, prima che la notte ci raggiunga, riusciamo ad ascoltare anche “Poison girl” e “End of the universe”, tracce 8 e 9 che chiudono il lavoro di Max Navarro.

Concludo la mia recensione con alcune piccole critiche puramente di natura tecnica: il bellissimo timbro vocale di Navarro non è accompagnato purtroppo da una vocalità altrettanto sorprendente, sia dal punto di vista della precisione dell’intonazione, sia per agilità ed estensione. Anche la pronuncia, nonostante le origini nordamericane del rocker, non è a mio avviso all’altezza di altre produzioni “madre lingua”. Questi, intendiamoci, non sono assolutamente motivi validi per non apprezzare l’album, soprattutto per chi non cerca altro che un po’ di sano, genuino e ben fatto rock.

Hard times non mi è piaciuto al primo ascolto, forse proprio perché, essendo anch’io musicista e cantante, mi sono lasciato prendere da valutazioni molto tecniche. Ora però non escludo di riascoltarlo in futuro, quando avrò voglia di rock. Ho capito da subito a cosa ero di fronte e questo è molto importante. Max Navarro non tradisce le aspettative, ha le idee molto chiare ed è musicalmente, sinceramente sè stesso.

Chi ha voglia di rock e non ha necessariamente voglia di innovazione godrà del disco e non ne rimarrà deluso. Consiglio invece caldamente di evitare l’acquisto dell’album a chi è in cerca di nuove sonorità.

Ciementificio – Marcia Marcia

I Ciementificio sono l’esempio di come il metal italiano dovrebbe essere: cuore, anima e tecnica concentrate in dieci canzoni che poco hanno da invidiare ai colleghi americani. Il loro thrash metal è sì demenziale, ma sempre molto intelligente nei testi e credetemi non risparmiano proprio nessuno (era dai tempi degli Squallor che non ridevo così tanto)…

Già dall’opener “Tronista sei il primo della lista” i bersagli sono evidenti, le liriche finali parlano chiaro (“Maria c’è posta per te”) ma del resto la copertina stile fumetto fa capire subito che siamo di fronte a un prodotto ironico ma al tempo stesso geniale in ogni singola nota e parola. Il tutto poi cantato nella lingua di Dante (esperimento davvero unico) che dà i suoi frutti anche nella successiva “Il treno della morte”. I riff pesanti e il drumming sempre preciso ed impeccabile di “Rapimento alieno” ridanno ai ritmi di Testament ed Exodus come anche la successiva “Il faraone riccone” dove ce n’è per tutti dagli antichi dei egizi quali Horus agli stilisti Dolce e Gabbana, Yves Saint Laurent e Dior. Il top comunque il gruppo lo raggiunge con il brano “Maiala” negli ironici versi “Tocco dappertutto, senti che prosciutto, mangia la pancetta io la sposerei”. In “Pogo alla volta” e nella successiva”Marcia Marcia” (che dà anche il titolo al disco) la voce si fa più gutturale ed intensa e come dicono loro stessi… “non hai scampo”!

“Io e te tre metri sotto terra” ci avvicina verso la conclusione (purtroppo) con un cantato che parte cadenzato per poi alternarsi a contorni death. “I love you thrash metal” è una vera e propria dichiarazione verso i vari Kreator, Sodom, Megadeth, Tankard (tutti menzionati insieme ad altri) caratterizzata dal riff iniziale di basso che però ricorda più gli Iron Maiden che i suddetti gruppi. E così mentre sentirete “a noi ci piace i tafferugli, w w i tafferugli ” potrete dare libero sfogo a pogo ed headbanging.

Per tutti gli amanti degli Anthrax e del death scandinavo!

Delirememami – Se fosse per me

Appena si clicca su play per ascoltare un nuovo album, subito l’orecchio associa quella musica ad altro. Altri artisti, altri generi e altre voci. La musica dei Delirememami, rievoca, infatti, il cantautorato italiano più tradizionale, e come loro stessi dicono si arricchisce di venature rock, alternando dolci ballate a ritmi latini, groove funky a melodie popolari.

I Delirememami, si sono formati a Pisa nel 2004, dopo diverse trasformazioni che trovano la loro continuità nella figura di Marco “Memme” Catola, autore e compositore principale. Assieme a lui troviamo: Daniele Burchi (chitarre), Marco Marini (fiati), Roberto “Bufera” Fruzzetti (batteria), Anna Raffa (voce) e Donatella “Doda” Mariotti (basso/contrabbasso).

Personalmente, ascoltando questo lavoro, mi vengono in mente i Modena City Ramblers, con il primo Cisco, le chitarre portanti, i fiati ballerini; ma anche la stessa ironia, le problematiche sociali e tutto ciò che non va nel mondo. Musica da 25 Aprile, insomma, da grandi gruppi che ballano insieme, fumando e stando allegri.

Tutto questo in realtà è importante, perché dietro c’è un buon lavoro di testi, fin dall’inizio dell’album Se fosse per me e dal secondo brano Tra chi beve e chi è bevuto, anche video ufficiale, costruito come un duetto, tra Memme e Anna, che ritroveremo in tutto l’album e che a lungo andare potrebbe diventare poco interessante. Un duetto, a fior di velocità, nel quale si parla dei militari caduti in guerra, dei morti sui cantieri e dello Stato bracconiere. Tutto in un ritmo incalzante che racchiude dentro di se anche un bel assolo rock. Stessa chitarra e fiati che ritroviamo in Motoribelle, terza traccia, molto orecchiabile, che a un certo punto fa un’esaltazione all’amicizia (Sento l’amicizia come l’essenza da aggiungere alla soggettività da rispettare, da esprimere), tramite una scrittura impostata e non banale.

E una melodia quasi hawaiana apre le porte al quarto brano Carni Miste, che, attraverso un semplicissimo accompagnamento musicale e delle rime altrettanto semplici, in un testo molto lungo, esprime la tristezza per un mondo e un modo di vivere forse non tanto giusto. Tutte cose sensate e condivisibili, visto i tempi che corrono in questa Italia, sempre più martoriata e il pensiero continua con le prime insalate di sfogo, gusto antico di gioventù bruciate e le canzoni amate da solo, note vane da sempre intonate, del brano Sono Momenti, che racchiude più o meno gli stessi elementi già sentiti nei precedenti brani, se non fosse per la voce di Anna Raffa, che viene più inquadrata, nel suo timbro alcune volte poco interessante.

Elementi nuovi si affacciano nella traccia numero sei, Dejala Ir, una delle poche con andamento lento, cantata in spagnolo e che sarebbe giustissima per la sigla di un cartone animato. L’italiano, le rime e l’andamento sostenuto ritornano al settimo brano Quel che posso, che cede l’interesse a Volando con le Sule, che, attraverso belle parole e un interessante accompagnamento, racconta il mondo degli animali e di quel che si dovrebbe fare per salvare la natura (Se fosse per me darei alle Balene una chance per ripopolare il mondo).

Sto semplice, invece, è il penultimo brano, in cui l’interesse si sofferma sul ritmo, gli strumenti e il testo, sempre sociale e da rileggere per essere compreso appieno, cosa ottima dato che come spesso si sente dire le nuove generazioni pensano poco… Ma sarà un cambiamento globale, tu fatti trovare pronto. La Terra si continua a scaldare, l’oro nero ci porta il conto. C’è chi dice tempeste solari, o il meteorite del grande profeta… Pandemie nascoste dentro polveri…di cometa. E con queste parole, Tsunami, chiude il primo album Se fosse per me dei pisani Delirememami, arrivato dopo quattro demo, la partecipazione alla compilation “Musiche della Resistenza” con il brano “I morti di Reggio Emilia” e varie aperture ai concerti di Buena Vista Social Club, Bandabardò, Nomadi, Simone Cristicchi e Roy Paci & Aretuska.

Una musica che mi ricorda l’estate, ma che porta con se, dietro ai colori e ai ritmi danzerecci, pensieri importanti, per la vita di ognuno e la sopravvivenza di tutti.

Toy – Toy

Forse non ce ne siamo mai accorti, probabilmente la crisi economica ci ha distolto oramai anche dalle nuove onde sonore che arrivano d’oltre alpe, fatto sta che mentre da noi lo spread suona come un tormentone, dall’altra parte dell’Europa, il quintetto inglese dei Toy, con il disco di debutto omonimo, scorrazza felice e ascoltatissimo in ogni dove, radio, live e chi più ne ha più ne metta, dodici tracce che fanno furore tra i giovanissimi, di quelli ansiosamente irretiti dalle nebulose chiaroscure del post-punk ancora in odore di new vave.

Disco dai colori grigiastri, sonorità devozionali agli anni Ottanta in pieno e con una – di primo ascolto – paurosa vicinanza stilistica con The Horrors, ma mi si dica che cosa oggi nella musica ci sia più da inventare, e allora lasciamo scorrere questo fiume in piena di melodia elettrica e torbacea che poi è materia di ottima qualità interpretativa e realizzate con quell’imprinting lunatico e alternato che finisce a piacere in toto, rallegra nonostante lo shoegazer di base, intrigante e convulso che può benissimo guerreggiare con i sounds indie più eclatanti; una puntina di revival si nota tra le pieghe del disco, saranno quei larsen chitarristici di sottofondo, i riff corposi ed esplosivi centrali, il drumming frenetico e scostante, ma quello che più conta è che il disco – sebbene tutto – funziona a meraviglia e mette soggezione (o potrebbe mettere) a tanti altri prodotti last minute.

Sì, la qualità è la maggiore prerogativa del registrato, una quadratura perfetta di rimando che ritorna indietro contemporanea, sfumature recondite e piglio personalissimo che – senza dissacrare nulla – forma quella dolciastra patina retrò sulla schiena di cavalcate e circuiti darkeggianti che rimbalzano ovunque; è solo un primo disco, l’approccio è notevole da non credere, e incrociando le dita sperando di non usare mai un futuro un interrogativo sul loro percorso sonico, gustiamoci l’onda melodrammatica di “Reasons why”, i ritmi drogati di indie windy “Lose my way”, “My heart skips a beat”, e la wave scattante e fenomenale che decapotta nella tripletta “Motoring”, “Make it mine”, “Kopter”, tutto un insieme di emozioni raffinate dalle quali si possono anche riconoscere – ad un attento annuso d’orecchio – piccole ispirazioni estrapolate dai mondi vicinali di New Order con Echo And The Bunnymen incorporati.

Ripeto, è solo un primo disco, forse e speriamo ne seguiranno altri, intanto i nostri inglesi fanno capire di non scherzare affatto e queste “provocazioni d’assaggio” saziano e fanno fare anche il ruttino di goduria e buongusto.

Herba Mate – The Jellyfish Is Dead And The Hurricane Is Coming

Con la ristampa in 200 esemplari in vinile di questo bel disco del 2009 “The Jellyfish is dead and The Hurricane is coming” della band ravennate Herba Mate da parte della Blind Proteus di Simona Gretchen, tornano ad esalare i nuclei originari dello stoner desertico, avido di dolcezza e dipendente dalle sabbie aride e granulose di Kyuss e QOTSA, quelle belle desolazioni compresse e amplificate che evocano riti senza tempo e macerie fumanti di deliri post-qualsiasi cosa.

L’alchimia della band è insaziabile, si alimenta su basamenti ed ingredienti dilatati, massicci e stordenti, un rombo costantemente oscuro che erutta senza abbellimenti atmosfere percussive e cupi motori ipnotizzanti tra riffs e pelli esangui, un acido e sinistro incedere che è poi un crescendo inesorabile di subliminali ricerche che mordono tutta la tracklist, una sequenza di dissonanze e frequenze high level impressionante; certo è una ristampa con qualche nuovo innesto effettato, un disco da ascoltare dopo una nottata di baldoria come sustain sonoro all’infinito, privo dell’arroganza di insegnare qualcosa di nuovo, ma che tutto sommato riesce a rimettere insieme una eco degli anni Novanta inestimabile nella sua giusta devastazione d’ascolto.

Il marchio di fabbrica Herba Mate è incrollabile, avvolge arcani profondi e affascinanti, primordiale nel morso e beatificante nelle evoluzioni esplosive, buone le chitarre e il suono vintage valvolare che griffa l’orecchio e animo, animo che ribolle nelle cavalcate psichedeliche di “Imargem”, nello shuffle settantiano che corrobora “Aragosta vs Panther”, animo che si stordisce nelle allucinazioni offuscate che rimbalzano in “Nicotine” o nella tribalità malefica che echeggia tra le volte di “Bugs”; è un disco stratificato, organico e tutto d’un pezzo, perfetto nell’esprimere il sottovuoto arido delle grandi dissolvenze elettriche, e che coglie in pieno – anche da sobri – l’urgenza oppiata dello stoner più puro e della lisergia in musica “Sputnik”.

Passa il tempo ma rimane ancora bello come una tempesta di fuoco.

Vendemmia Tardiva – Comicità a 99 cents (umorismo spicciolo)

Partiamo con i simpatici punk-rocker della Vendemmia Tardiva: un gruppo toscano che con questo ep appena pubblicato cerca di strapparci una risata (il pogo lo lasciamo ai live, che immaginiamo sudati e molto intensi).

Come ci provano? È presto detto. Un punk rock non troppo violento, ma energico e veloce, suonato non malissimo, arrangiato in modo molto classico, ma che a qualche estimatore del genere potrebbe anche piacere. La qualità è da autoproduzione, ma si lascia ascoltare (se avete un po’ il gusto del caos lo-fi). Dunque… qual è il problema?

Il problema, alla fine, sta tutto qua: la risata non scatta (ma neanche un sorrisino, eh). Ora, questa potrebbe essere per loro anche un’ottima notizia: l’umorismo, come il senso del bello, è qualcosa di molto soggettivo, e magari ciò che non fa ridere me fa ridere tutti gli altri 59 milioni e rotti di potenziali ascoltatori italiani. Ma a me, proprio, i Vendemmia Tardiva non fanno ridere.

I testi sono deboli, di un umorismo da cazzata tra amici (“spicciolo”!), che però non tiene in piedi un disco intero (e chissà se mai potrebbe). Il problema con i gruppi “umoristico-demenziali” è che per far ridere davvero devono essere a prova di bomba, devono saper esagerare, creare un universo-barzelletta e riempirlo di storie, di invenzioni, devono sorprendere, stupire (cfr. EELST, Skiantos…). Qui si sta sul non-sense spinto de “La differenza tra Pacchia e Pacchiano”, ci si incammina verso l’angolo “satirico” (ma con veramente tremila virgolette) di “Caso nazionale”, si sterza su questioni adolescenziali come in “Rompere il ghiaccio” o “La dura realtà”, ma non si arriva mai a piegare forzatamente le labbra dell’ascoltatore in un felice e liberatorio sorriso (o sorrisino che sia). Carina l’idea di “Acquarello impressionista di un dopo-festa”, che rimane (chissà poi perché) quella che mi piace di più. “Il senso della vite” è già stato usato come calembour dai Perturbazione (qui): ecco, quello (dei Perturbazione…) è un esempio di canzone che fa “sorridere”, anche se ovviamente non è in tale direzione che vogliono andare i Vendemmia Tardiva, che sono un po’ più “grossolani” – e, in questo senso, ottima la grafica del booklet e del Bandcamp (coordinata), che rende moltissimo l’idea: colori accesi, fotomontaggi naif, un’atmosfera da discount, cheap, molto “Paint”… uno stile che sta avendo grande successo nello humour post-meme & rage-faces (avete presente Shilipoti?).

Leggere il testo di “Ironia” mi aveva fatto sperare in un colpo di coda finale, una canzone seria sul sentimento ironico che ci spinge a fare i cazzoni come ultimo sputo finale sulla faccia della Realtà… e invece il risultato è una cover di Guccini (non so quanto voluta) in cui manca completamente l’atmosfera quasi tragica che dovrebbe avere il canto solitario di un buffone che vuole sfidare la morte (bellissima e archetipica immagine). Manca l’atmosfera proprio perché ironica: si vuole sorridere esagerando una verità, gonfiandola di paroloni e vestendola di barbosa cantautoralità, con il risultato di produrre una canzone che mantiene il peggio di entrambi i mondi – il barocco del cantautorato che si sta tentando di prendere in giro e la leggerezza un po’ infantile della presa in giro stessa nei confronti di un argomento di cui si potrebbe dire moltissimo (e seriamente).

Il mio consiglio, personalissimo, è: continuate a divertirvi, se questo vi fa divertire. Spaccatevi di vino (anche per me, che ho smesso di bere), sfondatevi di concerti (c’è sempre bisogno di band come questa dopo la terza pinta) e fate uscire un ep ogni tanto come quei testoni de Le Materie Prime. Ma se avete più di vent’anni provate a sperimentare di più, ad osare di più, a “pensarla” di più. E non vogliatemi male, magari sono io quello sbagliato: a conti fatti, se Dolan continua a farmi ridere, non devo essere poi tanto normale.

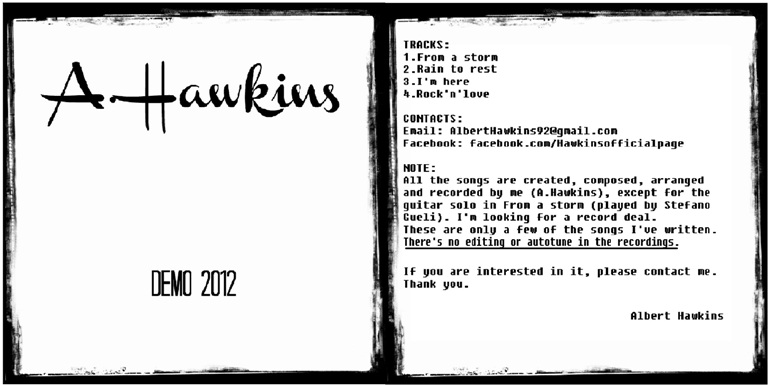

A. Hawkins – Demo 2012

A volte non è questione di fare il critico stronzo, saputello ed egocentrico. A volte è veramente complicato giudicare il lavoro di artisti o pseudo artisti che magari si fanno il culo tra un “lavoro vero”, come lo definirebbe un padre un po’ all’antica e la loro passione. Il fatto è che, per quanto si possa apprezzare l’impegno e tutta la grinta di chi non ha nessuno alle spalle a pompare la loro carriera, è impossibile giudicare in maniera corretta se lo stesso musicista non riesce, per mancanza di mezzi, a esprimere completamente la propria idea di musica. Non è sempre questione di peculiarità artistica ma anche di qualità di registrazione. Non è una cosa da poco, perché influenza la proposta in maniera decisiva. Un conto è desiderare un suono decisamente lo-fi, un altro è esserne forzatamente costretti. L’importante è non fare l’errore di confondere la validità del musicista con quella della musica.

Probabilmente Alberto Atzori, alias Albert Hawkins, è uno che di musica ne capisce parecchio. A cinque anni comincia a suonare il pianoforte, a tredici la batteria e a quindici è già pronto per formare le prime band “adolescenziali”, punto di partenza obbligato di tanti che poi di musica hanno vissuto. È una di quelle persone che nascono con la melodia nel sangue, ma la cosa, molto spesso, non basta a regalare l’Olimpo. A diciannove anni decide di cimentarsi anche con le sei corde e l’anno successivo stabilisce che è ora di provare a fare tutto da solo. Da qui prendono piede l’idea del progetto solista A. Hawkins, l’idea delle quattro tracce del demo di cui stiamo parlando, l’idea di cercare qualcuno disposto a produrre il giovane artista. Dentro il demo c’è tutta la tragedia della musica italiana, c’è tutta la sofferenza di chi si fa il culo sperando di poter esprimere al meglio quella che è la propria vita, c’è tutto un mondo di talenti che non possono emergere e di merde col bel faccino che qualche pappone ha piazzato nel programma Tv giusto.

Nell’ascolto dei quattro pezzi, nel quale troviamo oltre ad Atzori, la sola partecipazione di Stefano Gueli per l’assolo di chitarra in “From A Storm”, brano d’apertura, emerge una disomogeneità preoccupante tra la varietà di strumentazione, quasi come se ogni elemento fosse un’entità a se stante che se ne fotte del fatto che si trova incastrata in una canzone. E cosi la chitarra, che dovrebbe aver nella musica di Hawkins un ruolo chiave, diventa quasi un accessorio incapace anche solo di esaltare la sezione ritmica. Nel secondo brano “I’m Here”, nel suo andamento più sfumato, inquieto e intimo, si può notare la banalità esecutiva del basso e della batteria, cosa che ritroviamo in realtà in tutto il lavoro, anche se con meno enfasi. In “Rain To Rest”, sembrano risolversi alcuni dei problemi ascoltati in precedenza, la chitarra prova a riprendere corpo e la voce, di cui tra poco parleremo, riesce a mescolarsi con maggiore efficacia al sound di Alberto Atzori, anche se seguendo una linea più precisa e monotona. Il tutto si chiude con “Rock’n Love” e il suo pseudo blues acido da strisce bianche e malinconie sixties.

Stavamo parlando della voce, se non erro. Ripeto che la qualità è scadente e quindi ogni giudizio va preso con le pinze ma di certo non stiamo parlando del nuovo Freddie Mercury. Il timbro non ha alcuna particolarità che possa rendere il suo suono unico, non ha estensione invidiabile, spesso l’intonazione non è perfetta. Diciamo non è la voce di uno che possa fare il cantante. A meno che…

C’è un’altra cosa che non mi torna. Una persona che ha studiato cosi tanto la musica, che strimpella da prima che iniziasse ad andare a scuola, che sa suonare tanti strumenti, che decide di non aver bisogno di una band che lo aiuti a esprimere le proprie idee, si mette inevitabilmente sulle spalle un grosso carico di responsabilità. Quello che ci si aspetterebbe è un uomo che utilizzi tutta la strumentazione in maniera irreprensibile e brillante e magari che sia capace di creare melodie superbe. Pensate a multistrumentisti come Nicola Manzan e la sua Bologna Violenta ad esempio, oppure, in ambito internazionale, a Luis Vasquez, in arte The Soft Moon. Invece, ad Alberto Atzori non riesce nessuna delle due cose. Basso, batteria e chitarre sono suonati in maniera elementare, quasi dozzinale, spesso senza che riescano a legarsi tra loro. Le linee di basso, in particolare, sono al limite di una prima lezione di corso per principianti e inoltre, anche a livello di melodie, non c’è traccia alcuna di qualcosa che possa dirsi sufficientemente orecchiabile oppure ricercata. Su una cosa sono sicuro. Con altri mezzi, A. Hawkins avrebbe fatto tutt’altra figura ma non possiamo ridurre a questo la scarsa proposta dell’artista. La piattezza del sound, la voce mediocre, le melodie assenti, le poche idee messe sul piatto, non sono cose che dipendono dalla qualità di registrazione. Forse A. Hawkins avrebbe bisogno di una band più di quanto lui stesso possa pensare.

Daniele Celona – Fiori e Demoni

Tutte le mattine ci soffermiamo un momento davanti allo specchio. A volte solo per guardare se stiamo perdendo qualche capello o se ci sono spuntati dei punti neri sul naso. A volte per fare due conti con il nostro presente e (anche se si spera di no) con il nostro passato. Dopo aver cincischiato davanti al nostro specchio inizia il mondo che osserviamo: per strada, in viaggio, in tangenziale, in fabbrica, davanti al pc, a scuola, in televisione, in vacanza. Lo immagazziniamo e ritrasmettiamo dai nostri occhi. Occhi riflessi dal nostro specchio quando rincasiamo la sera.

Questa procedura è molto analitica e indubbiamente una stupida semplificazione di ciò che si spera sia un sentimento umano, ma a me pare essere vicina all’ “esercizio” eseguito dal cantautore torinese Daniele Celona in “Fiori e demoni”. Il disco non si capisce al volo, nasconde passaggi contorti e ingarbugliati, ma sprigiona una capacità di espressione diretta e semplice, che mi cattura e mi fa perdere più tempo del solito ad analizzare ogni singolo particolare.

Questo album è proprio lo specchio riflesso della nostra società vista da un ragazzo che non nasconde le ombre e le sfumature. Daniele utilizza un pennello con la punta molto fine e delinea con esattezza ritratti moderni, vicini a lui, ma anche a noi, alla gente che lo osserva e che lui a sua volta studia. Il suo soggetto è la vita umana. Quella letta sui rotocalchi, quella che si consuma nel posacenere sul balcone di casa, quella raccontata agli amici stretti ma che forse si capisce solo nelle parole delle canzoni. Pare essere un esercizio molto difficile, molti cascano in frasi espresse “per sentito dire” o si perdono in filosofie da bar. Daniele ha la capacità di incanalare rabbia, passione, sconforto in melodie accarezzate dalla sua eclettica voce. Demoni che diventano fiori. Rose spinate, bellissime e profumate ma pungenti se non addirittura taglienti. Ballerine decadenti che danzano eleganti in mezzo a distorsioni e carezze.

“Ninna nanna” è l’inizio spietato. Il rock, la cronaca e la poesia si mescolano con incredibile equilibrio e dinamica. La metrica storpia e cadenzata ci butta in un inferno ben scandito da innumerevoli colpi di rullante. La ninna nanna ci porta dritti in un incubo: lo spettro delle centrali nucleari in Sardegna (seconda casa del cantautore) prima del referendum. Certo Il Teatro degli Orrori domina sovrano in mezzo alla moltitudine di parole feroci e ritmi forsennati, ma la voce di Celona scavalca la pomposità e la forma decadente di Capovilla, per arrivare direttamente al punto. Farci aprire gli occhi. L’incubo lo stiamo vivendo per davvero.

La classe viene poi subito confermata dall’incredibile “Mille Colori”, una montagna russa di dinamica tra ritornelli memorabili e sospiri parlati. Daniele esplora tutte le sfumature e tutti i contrasti di un amore finito. Spaventosamente visiva e materiale e allo stesso tempo incoerente, irrazionale e visionaria.

“Acqua” è forse l’episodio più pop ma non per questo meno intenso. Anzi la canzone abbatte prepotentemente le barriere tra scorci realistici della nostra società e rabbia personale. Un piccolo gioiello pop che lava via la superficialità e il pressappochismo.

La feroce critica alla società si fa ancora più spazio e si insidia nelle corde vocali di Daniele quando partono “Cremisi e “L’alabastro di Agnese”, quest’ultima caratterizzata da una singolare struttura strofa-ritornello e dalla ricorrente cantilena.

In tutta questa carne al fuoco le parole non mettono mai in secondo piano gli arrangiamenti e la maestosa botta creata dalla band alle spalle di Daniele. I Nadar Solo sono ormai da qualche anno uno dei migliori prodotti del panorama italiano e accompagnano con grande dimestichezza l’elasticità vocale del cantautore. Tutto accelera e rallenta simultaneamente, l’alchimia è spaventosamente perfetta.

“Il Quadro” è il ritratto e la summa del nostro percorso. Dopo aver osservato tutto ciò che ci circonda e ci punzecchia dall’esterno ci ritroviamo davanti alle nostre ragioni. Siamo qui a osservare noi stessi, con quel senso di impotenza: proviamo a cambiarci la pelle ma quello che abbiamo davanti è peggio di uno specchio, è un quadro imperturbabile. Prendere o lasciar perdere. E un disco così ce lo prendiamo tutto: intimo e collettivo

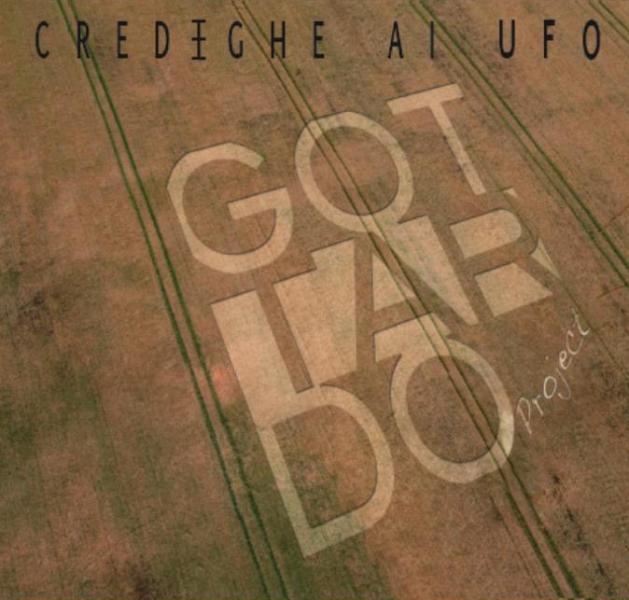

Gottardo Project – Credighe ai Ufo

Ahhhh! Cominciamo bene l’anno con qualche riflessione.

1. È sempre necessario per una band emergente fare un disco? Cioè: sarà il caso di sbattersi ad andare in studio, fare mille takes a tracce separate col noiosissimo click in sottofondo, cercare un’etichetta che ti produca e ti distribuisca, ricordare dal palco che i cd sono in vendita in fondo alla sala da quella bella ragazza coi capelli neri e le ciocche viola alla modica cifra di 5 €? E poi comprare le buste gialle e i francobolli, stampare le biografie, mandare il tutto ai giornali e alle webzine per farsi recensire, quando, di fatto, l’unica propria forza può essere il live e soprattutto quando non c’è nessuna velleità artistica reale, quando non si aggiunge e non si toglie nulla a quanto già è stato detto?

2. I nostri dialetti locali sono basi fondamentali della nostra identità regionale prima e nazionale poi, che fanno la realtà culturale, molteplice e unitaria al tempo stesso, della nostra bellissima penisola, custodi di un sapere autoreferenziale che va tramandato, custodito e rispettato. Se li si usa a sproposito si rischia di scimmiottare le proprie radici e farsi beffe di se stessi.

3. L’etichetta “demenziale” non deve essere un pretesto per fare i cretini su un palco davanti a un microfono. Ci va molto acume per fare del rock demenziale, probabilmente molto di più di quanto ce ne voglia per fare del cantautorato dai contenuti profondi e sicuramente di più di quanto ce ne vada per fare del buon pop.

I Gottardo Project, formazione che ruota attorno ad Alberto Gottardo, mi hanno suggerito tutte queste considerazioni. Fanno rock veneziano, dicono loro perché cantano in dialetto, demenziale, aggiungo io. Sì perchè, fin da Sbandius, prima traccia di Credighe ai Ufi, mi sono chiesta se non fosse una di quelle canzonette prese da un episodio de I soliti idioti, considerando anche la totale incapacità vocale del frontman. L’arrangiamento è quello di uno splendido rock danzereccio da discoteca mobile di paese su cui si insinuano, mezzo in dialetto e mezzo in italiano, tutte le filastrocchine sceme che si usavano alle scuole medie – concedetemi un UAO – raggiungendo il culmine in “Coca-Cola, Pepsi Cola, osso duro, vaffanculo”. Olè. Delicatissima è anche Discoteca Marameo, che, insieme a Casa mia, ricorda per andamento ritmico e sonorità, i Subsonica del primo, orripilante disco sotto major, Terrestre. Sulla quarta traccia ho avuto un moto di speranza: il basso fa un giro caldo, accattivante nella sua semplicità, con un bell’andamento funky sostenuto in maniera pulitissima dalla batteria, facendo emergere, finalmente, anche la bravura tecnica dei membri della band. Una cosa a cavallo tra Elio e le storie tese e gli Statuto. Peccato, certo, che il titolo e il ritornello recitino “Devi stare attento perché mi e me papà fasemo karatè”. Non fraintendetemi. Non ho niente contro una produzione musicale che sia puramente ludica né penso che per avere uno spessore artistico tutto debba essere serioso e ingessato, ma preferisco largamente la leggerezza del sole-cuore-amore o vale vale vai a cagare a queste composizioni da tredicenni annoiati durante l’ora di storia ma scritte da trentenni. E bisogna aggiungere lo strapazzamento linguistico: in Butta su chee man la frase “Canto in dialetto e non conosco l’italian” maltratta la lingua ufficiale e quella regionale al tempo stesso, è un inno in cui la parlata locale diventa manifesto di un atteggiamento fico di strafottenza che premia l’ignoranza. Di nuovo: come i ragazzini alle scuole medie che fanno i bulletti e si vantano di non sapere e prendere brutti voti, che è meglio così che essere dei secchioni. E siamo in un contesto ben diverso dall’uso del dialetto che fanno, per esempio, le band salentine come i Sud Sound System o gli Après la Classe, visto che i progetti di queste formazioni pugliesi si insinuano, pur con la dovuta leggerezza, in un serissimo movimento di folk revival. Muffa, arriva anacronisticamente dalla dance anni ’80: è un’invocazione al ballo con il suo malizioso “Pompa pompa pompa […] tira ste mutande” che sembra uscito da una scena caricaturale di qualche film dei fratelli Vanzina degli anni ’90. Vasco, tra le altre frasi, ne riporta una che più o meno suona come “ad ogni offesa rispondo con una scoreggia”. Tanto di classe è anche il testo di A.C.R., che racconta di una gita a Gardaland, di “tante giostre mai viste”, panini al salame fatti dalla mamma e vari cliché presi dal tema “Racconta cosa hai fatto in queste vacanze estive”.

Sicuramente fanno ridere, sicuramente se vi trovate con una bella compagnia di amici in Veneto alla sagra di qualche piatto tipico e trovate i Gottardo Project sul palco, ballate e vi fate quattro risate ricordando di quando certe filastrocche le raccontavate con la faccina furbetta al tavolo con tutti i parenti indignati e i genitori imbarazzati la sera della Vigilia di Natale e sicuramente tornerete a casa cercando di imitare la cadenza regionale. Ma riderete anche tanto nel vedere questi adulti che fanno i ragazzini, imbevuti di stereotipi anni ’80 e ’90, con buone se non ottime capacità tecnico-strumentali sprecate così, asservite a una musica di consumo anacronistica, peggio di Alex Britti che canta La vasca quando in realtà è un bluesman in grado di tener testa a chitarristi di fama internazionale. Peggio perché Britti, almeno, è arrivato a suonare in tutt’Italia, con video passati in televisione e senza aver mai scritto niente riguardo un peto.