Avete presente quando, da bambini, aspettavate un anno intero che arrivasse Natale perché sapevate bene che vostra nonna vi avrebbe regalato il Voltron gigante? Poi succedeva che arrivava il giorno del compleanno di vostro signore Gesù Cristo e vedere la scatola avvolta nella carta del negozio di giocattoli più figo del paese vi riempiva gli occhi di lacrime sorridenti e i muscoli d’una frenesia epilettica. Poi strappavi quella carta a morsi e il tuo volto diventava un misto tra verde melma, grigio catarro e arancio vomito. La carta era solo un riciclo, ormai era chiaro e ti ritrovavi a fare i conti con la verità dei pizzicotti della vecchia rincoglionita, col suo Alzheimer e con l’ennesimo pigiama con gli orsetti.

Oggi, la stessa situazione di merda sopraggiunge ogni volta che ricevo un nuovo disco di (, spero sempre buon) Punk tricolore e lo infilo nello stereo. Non è tanto la qualità della registrazione, le melodie o la bellezza pura della musica. È solo che non ne posso più di ascoltare band che fanno la stessa identica roba di decenni fa, quella del Flower Punk da musicassetta, dei Derozer o degli Impossibili. Che cazzo: hanno ibernato tutti i punk di questa fottuta penisola? La cosa mi mette in seria difficoltà, giacché ho sempre più l’impressione, a questo punto, che potrei scrivere un bel pezzo standard da copincollare di volta in volta.

Ora, è vero che il fratello cattivo Hardcore ha margini di variazione sul tema abbastanza ampi e che invece, il Punk, per essere considerato tale, deve rispecchiare schemi precisi ma è impossibile che nessuno abbia la voglia e la capacità di plasmare la materia per forgiare qualcosa che abbia anche solo un minimo d’inventiva al suo interno; non ci credo.

Detto questo, vediamo di darci una calmata e facciamo un passo indietro. Perché Gli Ultimi, in realtà, non sono niente male ad ascoltarli bene. Quattro ragazzi di Roma o giù di lì, Roberto “Berna alla batteria, Simone “Pat” al basso e voce, Maurizio “Bardo” alla voce e Alessandro “Palmiro” a chitarra e voce, che cercano di incarnare, già dal nome, lo spirito della nuova generazione del “No Future” cacio e pepe, quella dei ragazzi senza un lavoro, senza il paparino con i soldi che mette sempre pezza a ogni stronzata, quella senza prospettive e senza aspettative e soprattutto senza l’I-Phone. Simbolizzano la rabbia di tutti quei ragazzi che ogni giorno incontri al bar a giocare a carte o a biliardo per far scivolare via il tempo sulla pelle, quelli che bevono birra e non Spritz, che ti scroccano una sigaretta e si fanno qualche canna. Forse parlo proprio di te, di quello che sei o di quello che eri. Proprio tu che hai smesso di sognare, ma è solo quello che vorrebbe, quello che crede, la “nuova società dei magnaccioni S.P.A.” chiamata Italia. Gli Ultimi, nati nel 2008 da qualche costola di Automatica Aggregazione, Charlie e Desperate Living, ricordano che ci sono posti qualunque, pieni di storie dove gli ultimi sono i primi. Un concerto, gli amici, la curva di uno stadio, i sogni e le fantasie. Tutti questi luoghi e momenti e quelli raccontati dentro Storie Di Un Posto Qualunque.

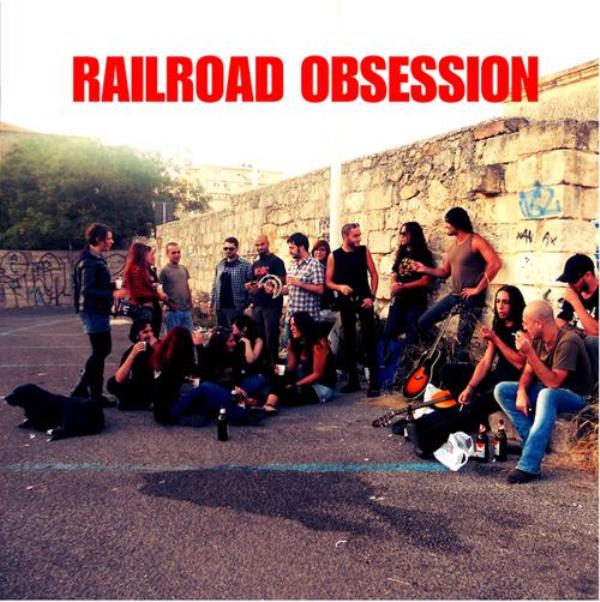

Si parte con l’inno Street punk (questa è una cosa che solo i punkers oggi sanno fare bene, creare inni) “Gli Ultimi”, sorta di manifesto del proprio essere, della propria vita ed esistenza, fatta di campi da calcio, sala prove, emarginazione e vita di provincia. Tutto quello che segue, suggerisce in maniera dettagliata i temi accennati nel pezzo iniziale e di cui vi ho parlato sopra e si manifesta in quel tipico Punk Rock che ha fatto la fortuna, per modo di dire, dei già citati Derozer, Gli Impossibili o Le Pornoriviste, tanto per fare qualche nome, senza disdegnare incursioni nel mondo U.S.A. West Coast e nelle distorsioni sociali blues. Di certo non possiamo che essere felici per la qualità audio assolutamente degna, nonostante le probabili difficoltà affrontate. Ottima anche l’esecuzione dei quattro ed ho trovato estremamente imbroccata la voce di Alessandro e Simone, sia nelle parti cantate sia negli immancabili coretti. Melodie quasi inappuntabili e sempre ben ricercate. Curioso l’inserto della tastiera al pezzo cinque, “Laida, Bastarda e Sporca” che forse poteva anche essere più incisivo e lo stesso si può dire della successiva, bellissima, “Canto Del Carcerato” che vede la presenza del mandolino di Andrea Rossi. Non mancano le ballatone alla Mike Ness tipo “Longness” e non mancano le compartecipazioni, con Massimo Il Sardo in “Morfina” e con Damiano, Falla e Teschio in “Ancora Qui”. Molto piacevole inoltre la copertina, ben rappresentativa di quello che è il punk oggi, nel suo sentirsi sempre più in gabbia con la sola compagnia di quello che è il punk di tanti anni fa, coi capelli bianchi ma sempre più vigoroso di quello che il mondo fuori dalle mura non immagini. Infine, non mancano i pezzi carichi, impetuosi, come “Terra Bruciata” nello stile Crummy Stuff di “Con Noi Non Duri Molto”. L’album si chiude con “Ancora Qui”, il pezzo più “yankee”, più Hardcore e più sparato a mille, ma l’impressione è che Gli Ultimi riescano con migliori risultati utilizzando la formula melodica proposta nei brani antecedenti.

Un disco che trova proprio nelle melodie e nell’anima i sui punti di energia. Un bel disco e presumibilmente una bella band da vedere dal vivo. Resta quel dilemma del cazzo. Mi aspetto sempre la band che faccia virare il Punk verso una nuova meta vergine ma mi ritrovo incessantemente con la faccia nella pura convenzionalità musicale fatta da chi predica l’anticonvenzionalità per eccellenza. Per ora mi accontento e mi tengo stretto almeno questa band che sa essere sincera, sa suonare e scrivere bei testi. Intanto aspetto con ansia il prossimo Natale. Non si sa mai che a mia nonna passi l’Alzheimer.

P.s. Grazie dell’adesivo Street – punk in natura Peroni. Salute! Vado a berne un paio.