E sono tornati ragazzi, sono tornati, a distanza di tre anni dal buon “Forever Fight” i nostrani White Skull, storica band dell’ Heavy Metal italiano fanno nuovamente parlare di se. Non voglio presentare, attraverso le loro gesta, la loro carriera penso sia scontato saper chi sono,anche perché non conoscerli è un po’ un sacrilegio. Ad ogni modo i White Skull si presentano questo 2012 con un nuovo disco uscito tramite la Dragonheart e intitolato “Under This Flag”. La prima cosa fondamentale è che questo lavoro è il secondo che il gruppo produce con la nuova singer Elisa “Over” De Palma, la cantante mostra ancora una volta talento ma purtroppo a parer di chi scrive è tutto il disco che non gira come gli altri precedenti. Ad esser sincero non ci sono quelle melodie e quelle atmosfere che solo loro riuscivano a creare, in dischi come “Tales From The North” o meglio ancora “The Dark Age”, ricordo che le chitarre erano degli strumenti magici che creavano motivetti con melodie eccezionali mantenendo comunque il suono epico e pomposo. Cosa che invece almeno personalmente, non ho trovato in questo “Under This Flag”; Elisa è una grandissima cantante, e si è sentito con “Forever Fight”, ma purtroppo, molto probabilmente con questo disco ci si è addentrati in un tipo di struttura poco adatto anche per lei. Comunque i White Skull di esperienza e capolavori ne hanno, questo “Underr This Flag” non è un passo falso, ma soltanto meno attraente e coinvolgente rispetto ai precedenti.

Recensioni

Coffee Shock – Reazione Kimica

I Coffee Shock sono due ragazzi liguri al loro primo album, Reazione Kimica, nove tracce dalle sonorità ruvide e d’impatto che mi fanno tornare la mente ai tempi delle superiori quando, ad ascoltare il punk-rock, eravamo in pochi.

I tempi cambiano e l’ondata di “alternativismo” che ci ha investito da un po’ di anni a questa parte ha portato questo genere musicale, che un tempo era considerato da pochi, a conoscenza del grande pubblico; tant’è che ad oggi, se non ascolti nulla all’infuori di quello che mandano x-factor o amici, sei considerato il peggio degli sfigati.

Loro con x-factor non c’entrano nulla e ciò lo si capisce subito, al primo ascolto del disco: accantonando un secondo il genere musicale, la voce che canta testi a volte quasi banali, siamo di fronte ai soliti “inni” di ribellione e protesta (‘Io vengo dalla scimmia, lo sbirro dal maiale’, ‘Nella mia città c’è una malattia che non va più via, è la polizia’), è tutt’altro che intonata.

Certo, la grinta non manca, ma anche l’orecchio vuole la sua parte.

Non sono mai stato, e non sono tutt’ora, un fan di quello che i media italiani ci propongono; a volte però mi viene da rimpiangere il Marco Mengoni della situazione, almeno per quanto riguarda l’intonazione e la musicalità.

Questa è una di quelle volte.

Molto spesso si cade nella convinzione che per fare punk basti mettere insieme un paio di testi inneggianti la rivolta e il gioco è fatto, che sia più importante il messaggio da mandare che la musicalità del lavoro nel complesso (Vero che alcuni dei ‘grandi’ non erano propriamente intonati, ma n’è passata di acqua sotto i ponti e soprattutto avevano qualcosa per cui essere davvero incazzati), sbagliato! E Reazione Kimica è uno di questi esempi.

Tralasciando i testi delle nove tracce e focalizzando l’attenzione solo sul cantato la situazione non migliora: la voce è al limite del sopportabile e, a volte, sembra che il senso del ritmo sia stato dimenticato da qualche parte.

Di questi due ragazzi è da apprezzare la grinta che hanno messo nel compiere il loro primo lavoro, ma a volte questa non basta.

(Spero che questa recensione sia presa con la stessa grinta che è stata messa per compiere il lavoro e che sia uno sprono per darsi da fare e migliorarsi).

The Zen Circus – Metal Arcade

Probabilmente già dalla prima volta che avete visto Appino, Ufo e Karim Qqru insieme sul palco dal vivo vi siete chiesti che cavolo c’entrino i tre con l’Indie. Loro sono Punk fino al midollo e più di tanti punk sono veramente brutti, sporchi e cattivi. A mano a mano che li abbiamo conosciuti, già dal lontano 1999, con About Thieves, Farmers, Tramps And Policemen [as The Zen], fino a Nati Per Subire dello scorso anno, nonostante le tante e normali evoluzioni della loro musica (la più evidente, il passaggio definitivo alla lingua italiana) ci è sempre parso chiaro che il loro spirito fosse simile a quello dei primi punk di tanti anni fa, carico di quella voglia rabbiosa di esprimersi, senza schemi, senza troppo preoccuparsi di tecnica e stile formale. Hanno sempre suonato quello che volevano, come volevano. Hanno sempre detto quel cazzo che gli pareva. Se ci metti tutta l’anima, alla fine la gente apprezza, se non è troppo stupida. È per questo che non può stupire il fatto che, oltre al giudizio positivo del pubblico, gli Zen Circus siano tra le band più ammirate dagli addetti ai lavori. In tante interviste che ho fatto, parlando con musicisti della scena Indie, leggendo inchieste di altri, il loro nome salta sempre fuori. Mettetevi l’anima in pace amanti della tecnica, delle schitarrate onaniste, di tutto quello che il circo Zen non è. Quello che è, è quello che ci voleva per dare nuova vita alla musica italiana, nuovo veleno e nuova carica. Lo spirito Punk-Rock vive ancora ma porta vestiti insoliti. Data questa premessa è chiaro che c’era da aspettarsi, prima o poi, un Ep come Metal Arcade Vol. 1 che loro definiscono “il primo volume di follie punk per una serie di ep a scadenza casuale e giocosa”. Metal Arcade, in realtà, non aggiunge niente alla musica dei pisani ma serve solo a palesare lo spirito ribelle del trio che, in fondo, conoscevamo già. Metal Arcade Vol. 1 è il contributo della band e dell’etichetta Black Candy Records alla quinta edizione del Record Store Day, giornata per la salvaguardia dei negozi di dischi. The Zen Circus e Metal Arcade, dicevamo. Notate niente? Vi dice niente il nome Hüsker Dü? Nati alla fine degli anni settanta furono una della più importanti formazioni Hardcore sperimentali di sempre, autori del geniale concept Zen Arcade del 1984. L’anno prima incisero un Ep nel quale già era palese la loro voglia o necessità creativa di osare e sperimentare nuove strade. L’Ep s’intitola Metal Circus. Tutto torna. Zen Arcade e Metal Circus, Zen Circus e Metal Arcade. Tutto torna. Il disco si apre con Mexican Requiem, rivisitazione in chiave Punk rock di uno dei primi pezzi della band, seconda traccia del già citato About Thieves, Farmers, Tramps And Policemen [as The Zen], primo lavoro vero del gruppo. Il secondo brano, Hillie Billie Cab Driver, è invece parte del secondo album, Visited By The Ghost Of Blind Willie Lemon Juice Hamington IV. Un inizio, dunque che mira a dare una botta di energia anche a lavori giovanili magari suscitando la curiosità e la voglia di cercare e ascoltare anche le cose meno note degli Zen e riprendere le sonorità più sporche degli esordi. Il terzo brano, Polisii Pamputataas è una cover dei finlandesi Eppu Normaali. Un brano bellissimo che mescola, nel perfetto stile degli scandinavi, una melodia accattivante e un ritmo che trascina dalla prima all’ultima nota. Per chi volesse approfondire la loro conoscenza, il brano è contenuto nel primo Lp, Aknepop, traccia numero sette, datato 1978. Vi consiglio di farlo perché non ve ne pentirete. Il brano seguente è la seconda e ultima cover della tracklist (in questo brano e nel precedente partecipano alla parte vocale Ufo che canta in finlandese e Karim in inglese). Where Eagles Dare, dei Misfits, Horror Punk Band statunitense che non ha bisogno di presentazioni. Il brano è datato 1979 ed è contenuto nell’Ep Night of the Living Dead. Il penultimo brano è invece un regalino che Appino e soci hanno deciso di farci per l’occasione. Punk-oi Puppy Sex 2001 è l’unico pezzo inedito di Metal Arcade e s’insinua nelle nostre orecchie come a sussurrarci che in fondo, una svolta musicale Punk per il Circo Zen, potrebbe non essere solo un gioco. Il brano conclusivo è Vent’anni, forse il loro lavoro più famoso, tra quelli contenuti nell’Ep e di certo uno di quelli più legati alla storia di chi suona. Presente già in Villa Inferno ora ci è proposto in salsa piccante. “Io quando avevo vent’anni ero uno stronzo”, canta Andrea Appino. E forse è un modo per farci capire che un pò stronzi lo sono ancora. È forse un modo per farci intendere che essere giovani e stronzi non è una cosa legata all’età. E forse non è un caso che Metal Arcade e gli Zen Circus si leghino a quello Zen Arcade degli Hüsker Dü, concept album sulla giovinezza, lo squilibrio giovanile raccontato dal punto di vista di un adolescente comune. Di sicuro non è un caso che gli Zen suonino Punk. Basta ricordare o andare a scoprire da dove vengono e tutto torna, sempre o quasi.

Back To Business – Ten

Ska-ska-skattare, è questo l’imperativo dei veneti Back To Business, che con il loro nuovo lavoro “Ten” occupano stabilmente per tutta la durata del suo running time il lettore stereo con una energia strabiliante, viva e sudaticcia, di quelle che ti infradiciano anche l’anima dopo aver saltato e gioito ad un concerto che rapisce corpo e muscoli; ma non solo ska, pure bordate rock che se anche non apportano nulla di nuovo al catalogo stilistico perlomeno danno quel move-it forsennato che scarica e dissipa tossine canaglie e contribuisce a stendere nervi “tesi” come cordami.

A gettare le basi del loro sound – chiaramente riferito a Ten – e di questo forte movimento sonoro, la visuale d’insieme che sbircia la Bay-Area Californiana e i nostri gloriosi scatti elettrici targati ’90, di quelle versioni scatenate e ibride che eroi come Vallanzaska per la parte oltranzista e qualcosa di Meganoidi o sprizzi di Shandon per quello che riguarda il magnetismo, alzarono il sangue OI a temperatura di mosto; e se ska-core deve essere che sia, un fenomenale approccio che non paga pegno a standard modaioli o quantomeno ruffiani a diktat discografici, pura energia “ska” che ama il funk e adora tingersi la pelle di nero. Dodici traccianti luminosi, dodici traiettorie consolidatissime che si tramutano in urbanità colorata e pensieri intelligenti, pensieri che colgono e trasmettono socialità e prese di coscienze multiple.

Dieci anni passati “sul pezzo” per questa formazione di Bassano del Grappa, e che li celebra dentro a questa maturazione e innovazione formato album, arrangiamenti e brividi che il funky alla Sly & The Family Stone di “Anyway you know” mette in evidenza in tutta la sua funzione di incantatrice tesa a sradicare dal posto il corpo fermo in un frenetismo senza limiti, e non solo, “Take your time”, il basso sincopato e carribean di “Too many songs” e la corsa dinoccolata e rivisitata di “Rock the Casbah” danno quell’indipendenza mentale che se uno non ci fa caso, viene portato a decollare in un sogno culturale immaginifico.

In fondo allo spirito di questi eccezionali musicisti c’è il reggae e tutta la sua nobiltà molleggiata, e onestamente – anche se potrebbe sembrare una frase di “parolone” e non lo è affatto – è diabolicamente difficile controllarsi quando i piedi si mettono in movimento durante questa straordinaria deflagrazione di sensi e respiri sanguigni.

Jolebalalla – Themocracy

La Città di Castello si tinge ancora dei caldi colori in levare carribean col nuovo “Themocracy” dei miei conterranei Joleballa, umbri di corpo ma Giamaicani nel cuore, sangue e pensiero, un combo che da tempo agita i rumors reggae d’Italia e non solo e che, arrivati ad una maturità, una “generazione in più in avanti”, seguita a scaldare con la forza “biologica e d’anima” del reggae e dei suoi messaggi moltitudini e piazze, punto d’incontro tra liberazione ed estraniamento fisico, per ballare e ancora ballare tra le onde magnetiche dei suoi sinuosi dondolii estatici.

Appunto messaggi di popolo, esortazioni a levarsi in piedi, di riprendere la vita in mano, praticamente la conservatoria benedetta di questa Bibbia musicale, tutto dentro una atmosfera festosa e dancers, reggae allo stato puro e flavours freschi, integri mai stucchevoli come si penserebbe, ma anche nuovi proclami che riguardano la nostra fottuta società odierna, il “contro” l’omofobia, allo sfruttamento sessuale e alle pretenziosità del potere di assoggettare culture e sottoculture, uno j’accuse col sorriso della pace stampato in fronte e nel palmo delle mani; tredici motivi per pensare ed agitare il proprio corpo insieme, tredici strade ad alto contenuto atmosferico, prolissi di eccentricità e avvenenza, una continua esposizione al sole della Terra delle Terre, con Marley come protezione assoluta in ogni dettaglio, in ogni ciondolare di piacere misticheggiante.

Le verità che circolano in “La mia generazione”, lo stand-up come verbo da reintrodurre nel vocabolario umano “Ogni medaglia”, uno sguardo pietoso sull’Italietta svenduta “Che bella Italia”, il rispetto delle differenze sessuali “Mr. Babylon” o la bella “Money” in cui interviene Adriano Bono, ex-voce delle Radici Nel Cemento, fanno il punto focale dell’intero lotto in cui la forza gravitazionale si va a farsi fottere a discapito di una vorticosa sensazione di staccarsi dal metro di suolo in cui si sta in quel momento, ma non solo per un mero volo x volare come tanti, ma anche per vedere dall’alto delle visioni dei Jolebalalla il mondo come veramente dovrebbe essere per girare come dovrebbe.

Ad ogni cambio traccia ci si lascia scappare un sorriso e si ingoia un magone per tanta ingiustizia che urla dintorno.

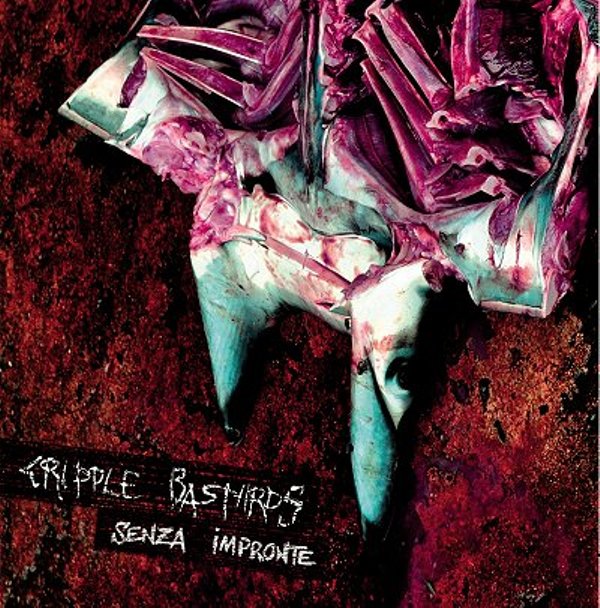

Cripple Bastards – Senza Impronte EP

Ultimamente la coerenza è una cosa che in molti hanno scartato per direttissima altri invece hanno fatto finta di averla imboccata. Purtroppo le leggi del mercato, l’ industria musicale e lo stesso i concerti live dalla poca affluenza hanno creato tristi condizioni che facilmente mettono qualcuno con le spalle al muro. I Cripple Bastards però non si sono scoraggiati, loro, l’ icona italiana del Grind hanno i piedi bel saldi: fermi nelle loro decisioni, nel loro stile e nel loro modo di suonare. Il loro essere determinati e la loro volontà li ha portati a sfornare ancora una volta, un interessante EP intitolato “Senza Impronta” e sentite qui, tramite la Relapse Records. Il mini disco, contenente cinque tracce, è un concentrato di potenza basato su veloci e graffianti riff, una batteria che sembra un rullo compressore e il buon Giulio “The Bastard” che da il suo solito colorito, insomma Cripple Bastards al 100%. Il disco è sfrenato, aggressivo e senza peli sulla lingua, nel senso che è il loro classico stile senza compromessi, sfacciato ed onesto. I Cripple Bastards sono la prova vivente che con gavetta, semplicità e coerenza si va avanti e ci si fa il nome e la fama, non per questo è uno dei gruppi della nostra nazione. Lunga vita ai Cripple Bastards e che il continuo di “Senza Impronte” sia eccezionale come questo antipasto.

Doriana Legge – La lista di cose belle

Quando ti arriva da recensire il progetto di una giovane donna, italiana, con l’ambiziosa peculiarità di cantare nella sua lingua e non nel solito inglese posticcio che maschera carenza di contenuti, non puoi che esserne felice. Se musicalmente, poi non ti tocca ascoltare il solito cantautorato femminile poppeggiante, ma qualcosa di più aggressivo e rock (e quindi più nelle tue corde), puoi pensare che sia il tuo giorno fortunato.

Trent’anni, abruzzese, già voce e chitarra dei Queer Dolls (formazione alternative rock attiva del 2005 con alle spalle numerose esibizioni live e un demo autoprodotto intitolato “La sindrome di Cassandra”).

Ecco Doriana Legge alle prese col suo progetto solista, un Ep di cinque tracce tutte rigorosamente cantate in italiano, con arrangiamenti che spaziano dall’elettronica al rock.

La realizzazione tecnica dei brani è assolutamente impeccabile: si può dissentire sulla scelta di lasciare indietro la voce, completamente sovrastata dagli strumenti, ma questa è, a mio avviso, la primissima cifra stilistica che si palesa all’ascoltatore. Altro elemento assolutamente distintivo che emerge è il timbro. Personale, per quanto rischi sempre di rasentare il già sentito, caratterizzato da un mix di calore e glacialità, di distacco e freddezza, ma anche di carezze avvolgenti.

Doriana non ha una grande estensione (o se ce l’ha, sicuramente non punta su quella in La lista di cose belle), né si lascia andare a vocalizzi o momenti di virtuosismo: le linee melodiche sono semplici e molto spesso rasentano il parlato. Le tematiche affrontate, purtroppo in modo neppure tanto originale, sono le solite: l’amore in primo luogo, naturalmente malato o per lo meno causa di dolore e l’incertezza dei nostri giorni.

Palinsesti, in apertura, è forse la canzone più particolare sul piano musicale: dissonanze piuttosto forti che sembrano accoglierci nel mondo della cantautrice, mostrandoci ambienti fumosi e colori desaturati, su un tappeto musicale insistente, ipnotico, di matrice elettronica, che continua ideologicamente anche in Scambisti alla deriva. Decisamente più scura è Frank, con distorsioni piene e calde che troviamo anche nella successiva Per un nuovo ecosistema. Chiude l’Ep La memorabile resa (dei conti), che sin dalle prime note dichiara il suo debito fortissimo con Carmen Consoli: la cantantessa è sicuramente la stella polare di Doriana, come si poteva notare anche nei brani precedenti, soprattutto per la costruzione delle linee melodiche della voce, ma in questa brano anche la costruzione testuale, certi termini impiegati, la dirompente femminilità vendicativa rievocano prepotentemente la catanese.

Non mancano spunti vocali imputabili più a Paola Turci (soprattutto la strofa di Palinsesti) o a Irene Grandi (Frank e Per un nuovo ecosistema), in un’alternanza di trasparente pulizia vocale e graffiante incisività.

Doriana Legge ha una bella voce, lontana dagli stilemi del belcanto leggero della musica italiana, e vanta ottime intuizioni per quanto riguarda gli arrangiamenti, ma si sente la mancanza in ogni traccia di un elemento orecchiabile, che comunichi direttamente con la componente più intima e pulsionale dell’ascoltatore e che non richieda di essere filtrato, capito, metabolizzato. Manca un vero ritornello insomma. E manca, soprattutto, un po’ di originalità, il quid che renda le sue canzoni capaci di comunicarci davvero qualcosa che non sia già stato detto da altri.

Time to react – Goodbye romantics

Questi quattro ragazzi hanno davvero energia e cuore da vendere e come dei novelli The Strokes mettono subito in chiaro che con la musica ci sanno fare, emulandoli in uno stile che a volte ricorda pure un po’ il Bruce Springsteen dei tempi migliori (quello di “The river” o di “Nebraska” per capirsi).

Tuttavia nel disco ci mettono molta farina del loro sacco ed ecco quindi che l’opening “The most important thing” impressiona già dalle prime note per la qualità dei suoni e l’originalità degli arrangiamenti (potrebbe persino a tratti farvi scatenare mentre l’ascoltate!).

Sicuramente meno intensa ma non per questo meno valida è “Play the game” che rievoca i fasti anni ottanta dei The Alarm pur essendo caratterizzata da una voce che però differisce molto in stile e timbro da quella di Mike Peters.

“Back in wight” (errore nel titolo?) inizia invece in maniera pacata per poi animarsi grazie a tastiere trascinanti che sovrastano il resto degli strumenti (ma diciamocelo, la cosa non è spiacevole, anzi!e chi lo dice che nel rock le tastiere debbano sempre essere sottotono?)e per poi concludersi con un’aggraziante chitarra.

“Damn me” è un vero e proprio inno alla gioia al contrario del titolo e a mio parere è forse l’episodio migliore di questo lavoro.

“Human falls” andrebbe forse un po’ ritoccata nei cori all’inizio ma per il resto funziona abbastanza bene, soprattutto nel ritornello in cui vi sembrerà che a cantarla sia Chris Martin dei Coldplay.

“Somebody left” è l’asso nella manica, che come farebbe un buon allenatore di calcio che gioca il suo jolly a metà partita, appare a far da spartiacque a questo disco.

La seguente “Dark in my soul” infatti è molto più calma delle altre tracce, una vera e propria ballad oscura, che sembra essere uscita dalla penna di Eddie Vedder dei Pearl Jam o addirittura dal padrino del grunge Neil Young, che sembra influenzarli molto anche nella successiva “Cry no more”, dal sapore a tratti anche country.

“Happiness” (felicità) è un titolo molto indovinato per una canzone che se fosse uscita ai tempi di “Mmm mmm mmm mmm” dei Crash Test Dummies avrebbe potuto tranquillamente potuto dare filo da torcere al gruppo canadese folk-rock originario di Winnipeg.

“Untitled” avvia l’ascolto quasi alla conclusione coi suoi quattro minuti dolci e malinconici, ma “Disarmed” è la giusta e degna fine di questo album che potrebbe avere fatto scovare gli eredi di Coldplay e Gomez.

Antidoto Alla Noia – S/T

Dalla bergamasca il suono arrogante e carnivoro degli Antidoto Alla Noia, combo molto versato alla sincerità del “motherfuckers” e agli arrembaggi sonici del loro – così definito – Busty Pov Rap Core, una forma di rap-metal dai ritmi sincopati e schizofrenici nel quale si riversano tutte le rabbie e le convulsioni riottose degli anni 90 grind e le assenze alterate delle destrutturazioni armoniche Los Angelesiane del tempo.

Dieci tracce – in lingua ed in inglese – che spaccano devote soluzioni e mistificazioni, tutto è diretto come un’ upper-cut sui denti, un diretto ripartito che suggerisce disgusto, disillusione, bava e sangue, tutta la “metallocopea” che ancora impera in maniera forzosa e sfarzosa a tutti i livelli “incazzati veramente” del rock sopra le righe e, con tutta sincerità gli AAN ci vanno giù sul serio, fuori dalle approssimazioni modaiole, dentro uno spessore amplificato che riesce nel suo intento di far tremare e sudare come tante realtà metalliche sopra il parallelo della Uppsala Svedese; indubbiamente belva da palcoscenico, la band vive in un estremismo sonoro che tra RATM e psicologiche deviazioni d’attacco alla Urban Dance Squad, concentra tutta la “rozzezza” in un manifesto artistico di apocalittica realtà, in quella infernalia ossessa di mid-impegno e riscatto che disturba – per linea diretta come un grumo di sangue razziale – il bempensante orco della società da sottomettere, fregare e intontire.

Il disco omonimo di questa formazione-panzer è viscerale e senza mediazioni, un pogo continuo di urlo, screamo e vene spappolate che inveisce col rap-funk molto RHCP di “Dalla roccia”, si fa forte e in collisione frontale con l’acid-metal dei Pantera “Suonano a morto”, “I lupi sono in città”, arranca nell’epicità del doppio pedale “Che il vento vi disperda” fino a spanciarsi nel basso che ulula la sua forma negligente di semplice ricamo sonoro “33 Giri graffiato”; un disco che imposta molto bene la propria personalità, la propria visione immediata di innalzare il nichilismo a livello di battaglia e che comunicare – a bombardamento serrato – la sua analisi sui nostri maledetti giorni, non è altro che il vivere, morire e rinascere attraverso l’arte del loud anarchico, magnificamente fuori regola.

Titor – Rock Is Back

Una bella DeLorean d’epoca, flussi canalizzatori e scienziati spettinati che sudano in laboratorio per infrangere la barriera spazio tempo. Un bel trip alla Marty McFly per vedere cosa capita nel 2036. Sforzo neanche esagerato, solo una ventina d’anni. Per vedere se davvero un gruppo di disadattati, neanche troppo giovani, con un logo da b-movie horror e la pretesa di riportare (anzi addirittura la convinzione di aver già riportato) in vita il rock’n’roll potrebbe essere considerato la nuova icona per orde di ragazzini neo-punk in licei sempre più ammuffiti e decadenti.

E così nel 2012 a Torino arriva un disco dal futuro, intitolato profeticamente “Rock Is Back” e firmato da una band che sembra proiettata al passato e pare sfogarsi con tutto ciò che gli sta attorno, partendo da se stessi per passare ai disagi che accomunano gli abitanti dello stivale: mass-media, società, economia e a questo punto perché non sfogarsi anche un pochino sul tempo tiranno che sta cambiando. Frivoli e strafottenti. Menefreghisti nel contorno ma attenti al contenuto, molto attuale (e amplificato nel loro futuro prossimo).

Echeggia un nome imponente e granitico come la loro musica: signore e signori questi sono i Titor. Paradossali, proprio come la loro principale fonte di ispirazione: John Titor, che qualche anno fa spopolò sul web per i suoi racconti di viaggi avanti e indietro nel tempo (un suo racconto narra appunto di epiche catastrofi nel 2036).

La storia si ripete già dal riff “sega-elettrica” del primo pezzo di questo album, che giusto per iniziare a metter i paletti si chiama proprio “Dal 2036”. Ma altro che 20 anni avanti, qui veniamo buttati 20 anni indietro. La DeLoreoan sbaglia marcia e mette la retro: sembra di tornare nei gloriosi anni 90. Gli anni in cui giravano cassette dei Derozer o dei Persiana Jones, o addirittura gli 80 in cui impazzavano Negazione e Raw Power nei primi centri sociali. L’anima della musica di strada è sempre quella. Effettivamente questo rock’n’roll tiratissimo puzza di Italia più della maggior parte del pop in circolazione. Se poi andiamo a guardare i protagonisti di questa furiosa e divertente banda si ha la convinzione di aver proprio sbagliato il verso della rotta: Sabino Pace, voce ed ex-Belli Cosi (per altro tastiere dei “folk destroyers” Treni all’Alba), la chitarra di Sandro Serra e la batteria di Giuseppe Azzariti direttamente dai Distruzione e il basso di Francesco Vittori dei Sickhead. Insomma un supergruppo hard-core, citiamo pure gli Audioslave, ma affogati in un bagno di barbera.

La differenza da tutti i supergruppi (costruiti?) che fino ad ora ho sentito è però una sola: la spaventosa unione. Il sound di questi quattro è coeso, duro e roccioso, una formazione devastante che sfonda il muro tra rock e punk hard-core. Nulla di nuovo certo e per alcuni versi anche ripetitivo, ma creato con grande maestria, esperienza ed con l’onestà di chi ha ancora qualcosa di concreto da dire. La propensione alle sonorità oltre oceano di Danko Jones e At The Drive In è ben tenuta a bada da un forte guinzaglio e da piedi ben puntati in terra sabauda, e qui brillano i nomi di Linea 77 (produzione e promozione dell’album sono a cura di INRI, etichetta discografica di Paolo e Davide Pavanello, chitarra e basso della storica band crossover piemontese), oltre ad una magistrale (ed ennesima) prova in regia dell’ex-“casasonico” Gianni Condina, già dietro al banco con Subsonica e Velvet.

I brani hanno il sapore di apocalisse e di profezie come in Duel (“tanto vi estinguerete, attenderò il disastro”) di rabbia proletaria (e non giovanile per fortuna data l’anagrafe dei quattro) in Generazioni (“non credo ai vostri inganni, non voglio più risposte, ingoio la mia rabbia tra viscere nascoste”) musica per disadattati veri in Titor Is Dead (“su Rai1 c’è la Miss, io tra poco ascolto i Kiss”). Immediatezza e spontaneità che racchiudono in modo un po’ naif e sempliciotto il senso di aver perso anche gli ultimi sogni, a cui ci aggrappavamo così saldamente.

La voce di Sabino ti perfora i timpani e esplode in aggressione pura e non sfigura quando viene affiancata al collega Nitto (Linea 77) nella furente Calvario. Qui i due si fondono tipo Super Sayan e nel ritornello ti sbraitano contro: “non è facile spingersi oltre, non è facile crederci ancora”; martellante come il peggior incubo ricorrente.

Da quanto ci dice il primo gruppo venuto dallo spazio, le cose non miglioreranno proprio. La profetica Generazioni ci sega le gambe: “nel tempo e nello spazio santifico il dolore”. Altro che musica per le future generazioni, in questo mondo il tempo è fermo, ghiacciato e non garantisce nessuna ma proprio nessuna speranza a noi e tanto meno a loro. Se non gridare più forte e fare del gran rock’n’roll.

Devocka – La morte del sole

Sempre perfetti – ultimamente prendono distanze dal loro animo da caos – nel cristallizzare la loro natura assolutamente unica, i ferraresi Devocka – mai gregari a nessuno – in questo momento di morte apparente di molta musica pesante che seguita ad accecarsi per guardarsi l’ombelico e ripescare il ripescabile, escono con un nuovo squarcio sanguinante sugli scaffali della bella ossessione, “La morte del sole”, undici tracce che hanno controllo su tutto e specialmente su quei territori umidi e malati del post-rock, tra le melme della new-vave sui quali favoriscono il ribollio di un malessere doc che gioca il suo gusto sadico e apicale di firmare la dovuta distanza qualitativa da tutta la merda sonora che c’è in giro.

Un tempaggio d’ascolto che respira anni di musica ansiogena riassemblata eccellentemente, sottesa da una paranoia scura ed una poetica claustrofobica che Peter Greenway assoggetterebbe volentieri alla sua causa estrema, non da meno a certe riletture sferraglianti di Jesus Lizard che emergono nell’angoscia intellettuale di questa ottima tracklist; hanno molti biglietti da visita sonori i Devocka, una caratteristica imprescindibile che li vede da sempre innescare una reazione a catena tra chi li segua da tempo, ovvero concettualizzare l’urlo e la gogna dell’anima non in un piegare la testa, bensì in un gonfiare di vene riscattanti e impegnate a sobillare la ripresa di una coscienza umana dal disumano pensiero, e credete, sono ed è musica che ti coagula il sangue per poi scioglierlo in uno schizzo senza ritegno.

Il disco è un teatro fosco, dove ombre e lampi strapazzano tribalità elettriche, quelle sensazioni da incubo indotto in cui le performance del vocalist Igor sono giaculatorie verticali di un Carmelo Bene ancor più allucinato nelle verità seminate, quel freddo torpore infernale dal sapor misticheggiante e noise che partendo dal basso de “Ultimo istante” e risalendo a random questa scala di peccati e tormenti, ti gela la schiena con i “magnificat” subdoli di “Morte annunciata dell’io”, ti schiaffeggia col senso parallelo dell’utopia sgolata “L’amore”, l’escalation di corde elettriche che si aggrovigliano nei sogni disturbati di “Questa distanza”, quel Robert Smith che fa capolino insieme a lontani CCCP in “Carne” per poi chiudere e sentirsi “poveri Christi schiacciati” tra i fendenti svisati e le pedaliere sgomitanti che “Tecnologici” ci regala come beffa sublime da subire, di rabbia da riscuotere.

Oltre Igor, Ivan e Bonus, i Devocka al completo, rimane lo spazio costante di un musicare l’allucinazione con tutti i crismi occorrenti, ed è un musicare da fuoriclasse, hanno tutto quello che ci vuole per portare noi in fondo all’abisso e loro per salire in cima ad un Olimpo maledetto.

Knives Out – Here Again

Possibile che il Punk Rock, in Italia come all’estero, sia cosi incapace di tirarsi fuori da quelle sabbie mobili nelle quali si è tuffato di testa oltre un decennio fa? È finita l’era del No Future, del Sex And Violence, de “la nostra musica fa schifo ma non ci frega un cazzo”. Punk e anarchia. Mica tanto. A livello sociologico un semifallimento visto che gran parte dei seguaci del genere/movimento predicano gli ideali e anti ideali del nichilismo ma sempre quando si trovano a debita distanza da quella che è la loro vita reale. Ovvio che non voglia assolutamente generalizzare ma di punkabbestia figli di papà ne ho visti veramente troppi. A livello musicale, che poi è la cosa che più m’interessa, la situazione è simile perché se è vero che il Punk Rock dovrebbe essere tra i generi più liberi del creato, poco attento a tecnicismi e schemi vari, è anche vero che, oggi più che ieri, i nuovi punk rocker seguono delle linee guida nella composizione dei brani che appaiono di una spaventosa rigidità. Qualcuno a essere sincero e come mi sforzo sempre di ripetere, ci ha anche provato ma il rischio è spesso quello di essere poco Punk per i Punk e troppo Punk per il resto del pubblico. La colpa in fondo è anche la vostra e la mia, se preferite. Se avete ancora qualcosa da chiedere al figlio di Joey, Johnny e Joe, non abbiate paura. Che cosa volete ancora dal Punk? Quali risposte e quali domande cercate, insomma che diavolo deve dirvi e suonarvi ancora una band del genere che non abbiano già detto e suonato i Ramones, i Sex Pistols o i Clash, tanto per fare qualche nome? Dal mio punto di vista ce ne sarebbero tante di cose ma bisogna capire quanto coraggio abbiano gli artisti e quanta apertura mentale l’eventuale pubblico. Forse è meglio lasciar perdere. Scusate lo sfogo, ma fidatevi del mio dispiacere. Sono nato e cresciuto col Punk e solo col tempo ho acquisito quel certo distacco necessario a capire in che nero vicolo cieco si sia cacciato. Quanto detto non è assolutamente una critica diretta a questo Here Again, degli Knives Out. Anzi, Dexter (vocals), Jonas (guitar) Samy (guitar), Luca (bass) e Luo (drums) ce la mettono tutta per farci muovere il culo. Il problema è che tra Social Distortion, Bad Brains, Rancid e Antiflag tutto è troppo, cazzo, troppo scontato. E la cosa brutta è che gli svizzeri sono al loro esordio. È il momento in cui dovrebbero sputare tutte le loro idee come catarro nel cesso la domenica mattina. O mancano quelle (le idee) o manca il coraggio. Ci sono band che fanno il capolavoro all’esordio e poi si ficcano nel deretano della storia per sempre. Loro no. Forse sono timidi. Grinta, rabbia e cori ubriachi dominano tutto “I’m Here”. Continue rievocazioni dominano tutto il disco dei cinque.

“Desolate Road” suona coriacea e possente ma presenta un’assenza di melodia che sembra più una difficoltà respiratoria alla fine del secondo pacchetto di Pall Mall 100’s che non una scelta da fuoriclasse. “Wait” si presenta come un bel pezzo spumeggiante e sparato a mille ma in fondo, se non fosse per il fatto che la band viene da Lugano, alla fine quello che resta è un amaro sapore di (in realtà probabilmente anzi sicuramente irreale) scopiazzatura sporcata dei nostri Punkreas. Si continua col tripu(ah)dio adrenalinico e sfrenato di “In The Land Of Dreams” nel quale ritroviamo i pallosi coretti che però dal vivo devono far tanto fighi. Ok. Forse l’avete capito. Questo disco non mi piace. Forse piacerà a qualche fanatico del genere. Agli amici della band. Agli amici degli amici. Difficile andare oltre. Qualità non eccelsa, nessun tentativo di superare gli schemi classici del punk e il resto poca roba. Un pizzico di Huntington Beach stile Guttermouth in pezzi come “Foe”, qualche giro di basso alla Matt Freeman, ancora omaggi punkocalifornicatori in “Welcome to the Crew” e poi il disco è finito. Non so se l’avete capito, ma Here Again non mi è piaciuto molto. C’è troppa musica in giro. Lunga vita ai coraggiosi. C’è poco tempo a disposizione. E chi non ha coraggio abbia almeno senso estetico (e non parlo di estetica classica ma almeno un minimo di senso melodico (che poi nel Punk non servono melodie di una raffinata ricercatezza (i Ramones insegnano))). Non mi va neanche più di parlare di questo disco, di questi trentatré minuti poco gratificanti per quanto in fondo scorrevoli. Scusate ma non è per me. Se proprio vi è finito del Punk a casa, è una buona riserva, come una bottiglia di gin nel cassonetto del water, utile quanto finisce la birra Birra. Magari cacciatela fuori quando la vostra tipa dorme. Se vi piace il Punk, senza se e senza ma, potrebbe fare per voi. Se siete degli incalliti Indiesnob lasciate stare. Unicuique suum. Scusate se ho parlato poco o male della musica degli Knives Out ma scrivere è più simile a scopare che a farsi una sega. Ci vuole un buon partner e la voglia viene da sé. E poi mi scoccia parlare male dei dischi. Comunque, che ci crediate o no, nelle piccole webzine, siamo ancora liberi di farlo. W Los Ramones! W Rockambula!