Non è sempre facile scrivere delle recensioni. A voi probabilmente sembra una figata sputare sentenze nel bene o nel male su un progetto per cui qualcuno ha speso soldi, tempo, energie e sul quale, soprattutto ha messo la faccia. A parlar bene di un disco che entusiasma si rischia che poi quell’album faccia in realtà parecchio cagare ai più e si venga tacciati per venduti, per amici di amici di amici e qualsiasi altra porcata sotterranea possa giustificare un errore di valutazione così grossolano. Se se ne parla male, di media, l'”apriti cielo” è istantaneo e parte dalla band, dagli amici-fan della band e si conclude poi quasi subito lì da dove era partito dopo due o tre giorni di battibecchi e insulti social. Con il risultato che molte più persone ascoltano il lavoro in questione, per capire dove stia la ragione. Ammesso che di ragione si tratti. Perché è impossibile essere oggettivi nello scrivere una recensione. O meglio, per chi legge, è difficile essere ritenuti oggettivi quando si recensisce un disco.

Questo preambolo mi serve per mettere le mani avanti. Sì, ormai lo sapete già, suono in una band di sole donne. No, noi non l’abbiamo fatto un tour di presentazione dell’album. Perché no, in effetti non ce l’abbiamo un album. Viene da sé che no, non abbiamo un’etichetta discografica neanche piccola piccola. E sì, sarà impossibile per me farvi capire che quello che scrivo non è frutto di rosicamento, perciò se volete leggere fate pure, altrimenti fermatevi qui.

Le Roipnol Witch vengono da Carpi, in provincia di Modena. Sono tre donne più un maschio in realtà, una roba più alle Hole che non alle Savages. Ma su di loro si legge di movimento Riot, di all-female band, di rock in gonnella, di Rock With Mascara (che è un’idea meravigliosa che le ragazze hanno avuto – e non sono ironica – di unire tutte le band al femminile italiane e organizzare dei live itineranti per tutta la penisola, con scambio di contatti, di competenze, di passioni). Il movimento Riot Grrrl, lasciatemelo dire, era già morto quando Corin Tucker e Carrie Brownstein decisero di suonare insieme e fondare le Sleater Kinney. Ne avevano già le palle piene di essere intervistate in merito alla difficoltà di suonare in un panorama prettamente maschile o alla difficoltà di non contendersi il ruolo di prima donna con la compagna di band. Mamma mia. È difficile accogliere questo disco come una novità nel panorama musicale nostrano solo perché ci sono tre donne che suonano insieme in una stessa formazione (ma noi abbiamo già avuto i Prozac+, per citare solo una band antecedente con un organico simile). Non sarà (ancora!) discriminatorio concentrarsi sul genere nella promozione di qualcosa?

Dal punto di vista musicale, poi, Starlight non è la novità che aspettiamo (da un po’ e non certo e non solo dalle Roipnol Witch), ma è piuttosto un mix di influenze e di debiti artistici. Si va dalle sonorità New Wave della title-track “Starligt” al Pop-Punk degli anni Duemila di “Disagio” e “Oliver Tweet”; tra distorsioni contenute e registrazioni patinate (per un gran disco dal punto di vista tecnico ma ben poco sul piano artistico), si strizza l’occhio alla Berté in “Femme Fatale” e alle Plasticines di “Bitch” in “Be My Love”.

I testi sono alternatamente redatti in inglese o in italiano. Certo, nel 2016 è difficile trovare chi ancora non sa l’inglese e non riesce a capire un testo (per altro scritto da chi non è madrelingua e quindi non cede a slang e citazioni inafferrabili dagli stranieri), ma è evidentemente altrettanto difficile trovare nell’Alternative Rock un’attenzione per le liriche che non riduca il testo a mero espediente fonico (sempre che non si cada nella canzone di protesta dei soliti Zen Circus, Teatro degli Orrori, Ministri e compagnia). L’uso della rima, poi, come in “Non è un Paese per Artisti”, che poteva essere un pezzo davvero ben riuscito, diventa quasi un’irritante soluzione frivola per destreggiarsi nella grande difficoltà dell’accentazione piana della stragrande maggioranza delle parole della nostra lingua, un trattamento più alla Las Ketchup (o alle connazioni Lollipop!) che alla Au Revoir Simone. Per intenderci.

Il Rock femminile italiano continua, secondo me, ad essere debitore di un Rock al femminile d’oltreoceano che era già anacronistico quando è nato. Finché i coretti saranno di sexy Uh uh piuttosto che di contenuti, finché la leggerezza verrà scambiata per frivolezza anche da chi è parte attiva della composizione, finché mascara, minigonne e una rabbia senza agganci storici, senza il sostegno di testi di spessore continueranno a spadroneggiare in quella produzione che viene definita all female anche quanto la definizione non è proprio vera, si continueranno ad avere più Spice Girls che Carmen Consoli, in una dicotomia costante, per altro, tra suore e puttane. Si continuerà a notare più come si vestono queste ragazze per i live che ascoltare cosa vogliono dire. Ci si continuerà a stupire di vedere una donna suonare un basso e maliziosamente pensare anche magari alla bravura nel gestire un manico tanto lungo. Che pena.

C’è di che essere incazzate, come donne, senza doversi nascondere dietro al femminismo. C’è di che essere donne anche senza dover sculettare, di che farsi rispettare senza atteggiarsi necessariamente da streghe. E comunque, perdonatemi, se si vuole fare le suffragette, sarebbe bene avere, prima, qualcosa per cui combattere.

Recensioni

Roipnol Witch – Starlight

Gli Occhi degli Altri – Di Fronte al Lago

Provenienti da Lecco, Gli Occhi Degli Altri sono una formazione fresca che ci presenta Di Fronte Al Lago, loro disco di debutto, edito da La Clinica Dischi.

“Naif”, traccia di esordio, parte a mille e in due minuti esaurisce il suo effetto. Rapida e dolorosamente accattivante. Ritmi incalzanti, voglia di far casino e un mix di Shoegaze e Grunge di matrice Smashing Pumpkins. Tre elementi ben condensati in “Andare Avanti”, una canzone orecchiabile giocata su tematiche post adolescenziali. “Nebbia” abbraccia buona parte della scena Indie italiana, con la voce parlata a rinvangare Death Of Anna Karina o ZiDima, ma nel ritornello ci riserva un effetto sorpresa che distrugge il senso di già sentito, grazie a un crescendo maestoso e indimenticabile. La successiva “La Vertigine” è un attimo più sbiadita, si salva in corner per merito del giro di chitarra azzeccatissimo e il refrain corale posto nel finale. “Passo Falso” si tradisce già dal titolo: è un’improbabile scambio di fluidi tra i Nirvana e Le Vibrazioni, a cui mette una pezza un assolo che pare partorito dalla mente geniale di Tom Morello. La batteria esce fuori nelle composizioni conclusive, dettando tempi in levare (“Guarda Me”) e accelerazioni Punk Rock (“Contro Vento”), molestando l’imperturbabilità dei brani.

Il disco nel complesso è interessante, ben suonato, con qualche momento frammentario che ne rovina a tratti l’ascolto. Piccole pecche che, sono convinto, non guasteranno l’ascesa della band lombarda.

La Via Degli Astronauti – Dietro Ogni Memoria

Disco d’esordio per i napoletani La Via Degli Astronauti, che dopo l’EP Storie tentano qui l’approccio al full length con dodici brani di Hardcore Punk serrato e urlato, muscolare e intenso. La dimensione che a loro sta più a cuore è il live: “il Punk non va ascoltato in salotto ma respirato, ai concerti, nei locali troppo piccoli e affollati, insieme alla puzza di sudore e sigarette”. Dietro Ogni Memoria rappresenta questa filosofia in pieno: la tracklist rispetta l’ordine dell’esecuzione dal vivo dei brani, e il suono è denso e virulento, spigoloso, gonfio e distorto quanto basta per ricordarci da dove arrivano i LVDA e dove vogliono andare.

I pezzi scorrono come schiaffi, senza rimuginare troppo su eccentricità fini a sé stesse o tecnicismi. Le fughe dagli stilemi HC più consolidati ci sono, seppur brevi, ma in generale non si inventa: piuttosto si suda, si sanguina, in modo semplice ma coerente. La non eccessiva originalità sembra qui essere il sintomo di un’aderenza al genere che dimostra la loro genuina passione per (e la conoscenza di) un certo mondo e una certa scena; un mondo e una scena che sono, poi, il tema centrale di questo disco: “una testimonianza di ciò che è (e speriamo continui a essere) un’intera Scena, fatta di persone, luoghi e sensazioni, così come l’abbiamo vissuta noi”. Tutto torna.

Dietro Ogni Memoria suona compatto e sincero, ma non costruisce molto oltre l’ondata immanente d’energia e intensità, che comunque ha una sua ragione d’essere e una sua messa in scena non del tutto banale. Un giro di giostra che farà sentire a casa gli amanti del genere, senza spostare di molto l’asticella della ricerca o della fame di novità. Può anche andare bene così.

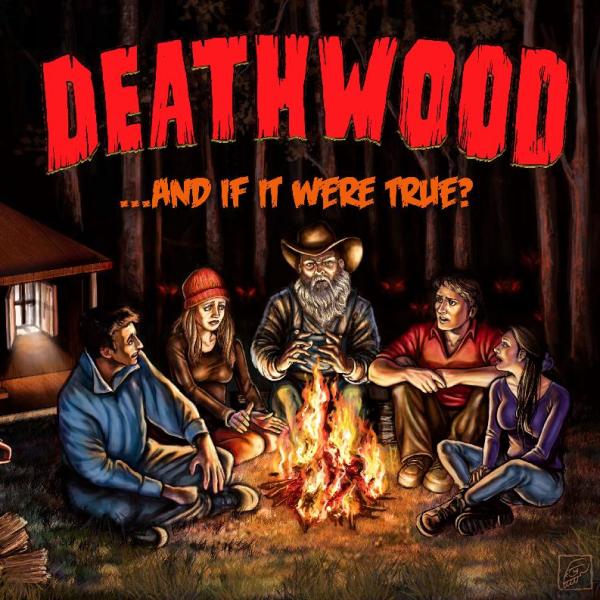

Deathwood – And if It Were True?

Reduci da un mini tour che li ha visti scorazzare in terra tedesca, gli horror punker abruzzesi hanno recentemente presentato il nuovo lavoro And if It Were True? con un’esibizione mozzafiato al Garbage Live Club di Pratola Peligna (AQ) in compagnia dei Whip Hand, band di tutt’altra estrazione ma ugualmente valida. Messi da parte gli elogi per un contesto che è palesemente il palcoscenico più adatto alle loro canzoni, quello che resta è un disco che, se non nelle intenzioni, di certo nel risultato è una prova di maturità decisa o forse piuttosto una dimostrazione di consapevolezza dei propri mezzi.

And if It Were True? è, prima di tutto, un lavoro attento a ogni piccolo dettaglio, e in questo fondamentale è stato l’apporto dello studio Acme Rec. di Davide Rosati che ha prodotto, registrato e missato le nove canzoni così come quello di Nick Zampiello (AgainstMe!, Agnostic Front, Converge) che ha masterizzato il tutto ai New Alliance East Mastering Studio in Usa ma anche di Eeriette, l’artista che ha messo mano a cover e artwork. And if It Were True? è prima di tutto un disco Punk, un disco Horror Punk meglio, e potete immaginare da soli cosa possa significare suonare Horror Punk in Italia nel 2016. C’è solo da andare a sbattere la testa nella persistente reiterazione eppure i nostri quattro ragazzi scelgono una strada che riuscirà a dare loro la giusta convinzione e a finire per convincere anche noi ascoltatori.

And if It Were True? racconta delle storie, ovviamente spaventose, terribili, di cadaveri e fantasmi ma riesce a farlo con una sorta di velo d’ironia unico nel suo genere accarezzando trasversalmente le vicende dei singoli componenti della band ma anche le diverse leggende locali abruzzesi, affrontate con un misto di serietà e spasso che ci mette al riparo da ogni possibile critica su quanto stiamo ascoltando (non perdetevi il gioco di società inserito all’interno del libretto, che siate abruzzesi o no). In tal senso, assolutamente rappresentative le canzoni che compongono la trilogia di Quaglia Lake (“The Legend Is True”, “Lake of the Undead”, “The Day Is Over”) ispirata alle tante storie che si raccontano da generazioni sul piccolo lago La Quaglia. Ascoltare con attenzione ogni singolo brano, cercando di scavare più a fondo delle semplici note, è come stare nel bosco, attorno al falò, ad ascoltare i racconti di un vecchio incontrato per caso cercando di prestare attenzione mente la coda dell’occhio scruta l’oscurità degli alberi. Questo ci suggerisce la stessa copertina di And if It Were True? eppure la sensazione è che la metafora di quest’opera sia tutt’altra. L’Horror Punk dei Deathwood è un Horror punk che sa prendersi gioco tanto dei cliché del mondo che ruota attorno all’horror, inteso sotto l’aspetto artistico cinematografico, quanto dei cliché del Punk, qui proposto in tutta la sua semplicità, con coretti, chitarre taglienti e i giri semplici, sezione ritmica basilare e potente, voce poco attenta allo stile, ritornelli che invitano all’urlo di gruppo e, allo stesso modo, delle tradizioni del territorio da cui arrivano, spesso rilevate nei testi e nell’estetica (vedi i vari riferimenti al Parco Nazionale, agli orsi che popolano l’Abruzzo, ecc…). E se fosse vero?, si chiedono i Deathwood. Se lo chiedono come chi ti ha appena detto una stronzata, facendovi sbellicare dalle risate, ridendo con voi mentre faceva finta di volervi spaventare ma poi torna serio quando, prima di sparire nel nulla, vi ficca un dubbio nel cervello. E se fosse vero? Ed è quello che ci fotte, alla fine, il dubbio; ci rende liberi davanti al mondo e schiavi della nostra afflizione al tempo stesso. Che sia questo il mostro più temibile dentro la rassegna horror movie firmata Deathwood?

Gianmarco Basta – Secondo Basta

Scenette teatrali più che canzoni. Tant’è che Gianmarco Basta si autodefinisce “cantattore” e si ispira ai maestri Iannacci e Ciampi, senza però arrivare a pungere troppo con le parole o con il suono. Per fortuna le storie raccontate hanno invece qualche lampo di vitalità e toccano con mano i vicoli, i lampioni e le mura di una Bologna viziata, che si nasconde male. “Dandy Pub” è la storia di ex che cambiano sesso, sotto un Pop poco efficace e quel cambio di tempo nel ritornello a dir poco arruffato. Il blusaccio tragicomico di “Che Insetto ti ha Punto?” alza un poco il livello compositivo (non di certo originale) anche se la voce di Gianmarco rimane spesso insipida e poco incisiva. Un briciolo di convinzione in più avrebbe sicuramente svoltato e dato più carattere ai brani. “Contanti” passa al Reggae nostrano, alla Rino Gaetano, marcato su antichi proverbi popolari (per muovere un morto ci vuole una vita intera). La voce femminile per fortuna butta un briciolo di pepe ad una canzone anonima e che non trova nell’ arrangiamento la grinta necessaria.

Ci aspettavamo il pezzo intimista ed ecco “Artista Bonsai”, puramente autobiografica. Ti ricordi lo scambio dell’anello, poco importa se era solo un tarallo, Gianmarco butta veleno verso una società che pare non comprenderlo. I temi delle canzonette sono molto vari ma trovano in qualche modo il loro denominatore comune. Non tanto diversa è dunque la condizione di disagio in “Una Vita per la Snai” o “Depressione (Xanax)”, quest’ultima strizza l’occhio al cantautorato più classico ma non per questo graffiante. Giusto degno di nota è il coro vagamente ecclesiastico nel finale.

La parte migliore del disco sta nelle storie de “La Corriera del Mattino”, finalmente una canzone che rende giustizia al suono sbilenco, ubriaco e zoppicante del ragazzo bolognese. Qui si riescono a sentire gli odori marci della notte, l’imperfezione di questa canzone sincera lascia quel sorriso che purtroppo non riesce ad uscire nelle altre tracce del disco. La banalità delle rime e dei ritmi sempre un po’ sbilenchi rendono tutto troppo piatto, anche in canzoni come “Cerco Casa” che con quel briciolo di attenzione sarebbe potuta decollare. Le storielle finiscono con una canzone che (molto probabilmente senza volerlo) sa del primo Vasco Rossi. “Lucia della Notte”, corre da sola insieme al pianoforte martellante che la rende terribilmente frenetica. Un flusso di parole che puzzano d’alcol sfocia nel bel assolo di sax, sentito e vero, tanto da farci venire voglia di fare un brindisi a Gianmarco. Anche se non ha sfornato un capolavoro, il suo disco rimane sincero, come un buon bicchiere di vinaccio rosso.

Anderson .Paak – Malibu

Il Neo Soul e l’R’n’B non hanno mai subito grosse fasi di smarrimento ma, negli ultimi tempi, indicativamente da Channel Orange di Frank Ocean del 2012, la qualità delle loro produzioni è cresciuta notevolmente tanto quanto il numero degli artisti dalle rosee promesse. Se in ambito Soul soprattutto la figura predominante, forse l’unica davvero sopra le altre, è quella di D’Angelo, si sono alternati tanti protagonisti capaci di tirare fuori canzoni straordinarie e, più raramente, interi album memorabili. Quello che sembra mancare è proprio un antagonista positivo al già citato musicista di Richmond. Poi è arrivato Anderson .Paak che, in realtà, era sulle scene già da diversi anni (inizio decennio, all’incirca) con qualche produzione alle spalle che tuttavia non aveva nulla di davvero eccezionale. Poi è arrivato Anderson .Paak con Malibu e la storia è cambiata radicalmente perché il nuovo lavoro del ragazzo di Oxnard è qualcosa che gli appassionati del genere non sentivano da anni, certamente tra le migliori uscite in ambito Neo Soul, R’n’B degli ultimi venti anni.

Non ci sono ricercate forzature tese a estreme contaminazioni nella sua musica, non c’è una disperata indagine verso l’originalità a tutti i costi e neanche un imbastardimento con generi poco affini ma utili ad ampliare pubblico e gradimento. La musica di Malibu è genuina, moderna e fluida, con ogni brano perfettamente incastonato a precedente e successivo tanto da creare una tracklist con un crescendo ritmico e lirico d’intensità mai ascoltata. Tra i molti elementi che fanno di Malibu un inno alla bellezza nera, non mancano incursioni nel mondo del West Coast Hip Hop e, se è banale l’accostamento con il suo rappresentante attuale più influente e talentuoso, Kendrik Lamar, non bisognerebbe tralasciare anche l’impronta di artisti come Dr. Dre e tutta la scena anni 90 (che il quasi trentenne ha potuto seguire attentamente). Riduttivo parlare di Malibu come d’un grande album Soul o R’n’B, impossibile catalogarlo come una semplice uscita Rap datata 2016, limitante soffermarsi esclusivamente sull’aspetto lirico e lo stesso sarebbe andare a insistere su quello strumentale. È un album dall’estetica roboante, che sa farsi ascoltare con facilità pur non essendo banalmente disadorno. A impreziosire il tutto, alcune collaborazioni, non sempre dal sapore imprescindibile ma che danno un piccolo valore aggiunto a un disco che comunque avrebbe conquistato uno spazio cospicuo (“The Waters” feat. BJ the Chicago Kid, ”Am I Wrong” feat. ScHoolboy Q, “Without You” feat. Rapsody, “Room in Here” feat. The Game e “The Dreamer” feat. Talib Kweli). Assodato che Malibu resterà nella storia del genere, la speranza è che l’artefice, Anderson .Paak, non faccia la fine delle tante promesse bruciate dal tempo.

Hate & Merda – La Capitale del Male

Gli Hate & Merda sono un duo fiorentino composto dal batterista Unnecessary 1 e dal chitarrista ed urlatore Unnecessary 2. Oltre a nasconderci i loro veri nomi il duo non mostra i propri volti, coprendoli con impenetrabili calze nere in modo da annullare l’identità visiva, cosa che, oltre che con questi tempi di selfie ad oltranza, risulta in contrasto con le copertine dei loro dischi; un singolo volto accompagnava il loro primo lavoro La Città dell’Odio, una vecchia e piuttosto macabra foto di gruppo accompagna questo nuovo full length, volti di tanti signor nessuno che potrebbero essere chiunque, volti di tanti non necessari. Il sound del gruppo è molto istintivo (il disco è stato registrato in una sola notte) e vi troveremo molteplici riferimenti (Melvins, Yellow Swans, Black Sabbath, Om, The Angelic Process, Earth per citarne alcuni) tutti piuttosto estremi; sarà dunque in modo radicale ed ossessivo che viaggeremo tra la vita e la morte, tra i rapporti umani e la solitudine. “Non esiste filosofia che possa contemplare il male. Quando arriva si mangia tutto(…), però il male è rappresentato, già tempi or sono dal Ponte Vecchio si buttavano le streghe”. Con queste parole del bizzarro filosofo fiorentino Stefano Santoni, prima di essere sommerse da droni e tamburi palpitanti, parte il disco con la title track, subito capace di farci capire quali territori andremo a visitare, subito virulenta, capace di farci smuovere qualcosa dentro, per poi dissolversi e farci ritrovare chiaramente le ultime parole di Santoni: “il male serve, serve anche il male…”. Si prosegue con “Foh”, tiratissimo pezzo Sludge Noise con parte centrale più rilassata, brano in cui inizia a prendere forma una certa circolarità (ma sempre e comunque spigolosa) del lavoro della band che qui ci delizia con un testo ermetico ed intenso che se fosse proposto da un cantautore dalla voce sottile, pizzicando le corde di una chitarra classica, quasi ci farebbe gridare ad un nuovo miracolo della canzone d’autore italiana, invece il non necessario numero due ce lo sbraita in faccia, ci sbraita in faccia queste parole: “l’unica cosa che esiste sono io, ho dovuto accendere una luce per capire che ero solo…le persone sono sempre bellissime quando ti dicono addio, ma un giorno anch’io me ne andrò, e allora anch’io sarò bellissimo”. Violentissime sono “L’Inesorabile Declino”, introdotta da una celebre scena de Il Cattivo Tenente di Abel Ferrara, e “La Capitale del Mio Male”, due veri e propri macigni disturbanti di Noise, Drone e Sludge nei quali si fatica a credere che tale delirio e personalità possano essere proposti da soli due elementi spersonalizzati. Tra queste due rocce si trova “In Itinere”, pezzo col quale ci spostiamo in territori più ambientali e nel quale troviamo come ospiti Matteo Bennici (Squarcicatrici) al violoncello e Stefania Pedretti (OvO, ?Alos) alla voce, che con i suoi versi primordiali accresce l’intensità di questo brano dove tutto è più tranquillo ma non meno scuro: la batteria suona triste, sommessamente marziale, la voce non urla, sembra quasi riflettere tra sé, l’atmosfera è notturna, probabilmente stiamo sognando, ci troviamo in un momento di apertura claustrofobica, è il momento più intimo del disco, e ne è il suo cuore pulsante; siamo partiti ma non siamo cambiati, il male che avevamo dentro ci accompagna ancora, e soffriamo di nostalgia, vediamo, sentiamo e ritroviamo quello che abbiamo lasciato, e non siamo capaci di spiegare noi nemmeno a noi stessi, di nuovo e per sempre soli nella nostra fuga permanente. Il Doom di “Profondo Nero Senza Fine”, conduce alla conclusiva ed urticante “Vai Via” dove troviamo l’essenza della band, sia musicale, con i suoi momenti più duri ed estremi ed i suoi passaggi più pacificati ed ambientali, che lirica (“se il tempo potesse tornare indietro tornerebbero indietro le cose perdute (…) questo album di foto guardato al contrario riporta i morti alla vita di prima (…) non dormirò mai più per non sognarvi mai più”), con parole che sembrano urlate dal nucleo interno della terra. I due Unnecessary firmano un disco tosto e di sicuro impatto che suonato live, con la sua fisicità, non potrà che catturarci in modo ancora più totalizzante, e ci ricordano, con questa storia di chi fugge e di chi resta, che la sensazione di solitudine che ci accompagna non ci abbandonerà mai e che la capitale del male è dentro ognuno di noi, mostrandoci, oltre ad odio e merda, cuore e cervello, nonché due corpi in volo, perpetuo e consapevole, dal Ponte Vecchio alle rosse acque dell’Arno.

Dainocova – Dark Tropicana

Sul monocromo di un artwork minimale stride il titolo di questo secondo lavoro di Dainocova, al secolo Nicola Porceddu, un effetto che al termine dell’ascolto appare senza dubbio voluto. I brani di Dark Tropicana nulla hanno a che fare coi tropici e i tropicalismi, ma il tratto grigio acquerellato che campeggia sulla copertina ben descrive il grado di densità dei loro lati oscuri. La malinconia è diluita in nenie a base di voce, chitarra e interferenze dall’aria Lo-Fi appena accennate, forse fin troppo schive.

Come si conviene al buon cantautorato, il grosso del lavoro lo fanno le liriche. La poetica dei testi saccheggia la tradizione italiana e la tinge di ironia agrodolce. Un timbro vocale impostato e imperfetto sottintende disincanto, mentre pochi piccoli escamotage tentano di conferire ai quaranta minuti di ascolto un vago sentore contemporaneo, come l’armonica che movimenta il giro di chitarra di “Tonno” o i tocchi elettrificati de “La Mia Arte”.

A stare a sentire l’esordio del songwriter sardo di quattro anni fa, sembra un po’ che qualche elemento sia andato perso. Fuga Da Scuola non si vergognava di apparire scanzonatamente Pop, mentre le composizioni scarne di Dark Tropicana finiscono per somigliare a tanto Cantautorato Indie degli anni ’10 e rischiano così di scivolare via indisturbate.

Mamasuya & Johannes Faber – Mexican Standoff

Bam!, indietro di trentacinque anni almeno, direzione Downtown LA o i deserti degli Spaghetti Western, le villone da porno settantiano, i paesaggi romantico-lisergici di salotti stroboscopici color pastello dove si balla appiccicati e sudati, e poi di nuovo la polvere di un Messico fantasticato e accelerazioni da inseguimento su highway assolate in pellicola sgranata, fuori fuoco: c’è un po’ tutto l’immaginario da colonna sonora vintage in questo Mexican Standoff dei Mamasuya, accompagnati dalla tromba ineccepibile di Johannes Faber (qui anche alle – rarissime – voci, e alle tastiere). Un disco strumentale di rara precisione, dove una libertà psichedelica assoluta viene vissuta e ricercata attraverso un viaggio in alcuni dei generi che più hanno sperimentato attorno al concetto di soundtrack nel secolo scorso. Un disco difficile da raccontare, da cui bisogna farsi più che altro accompagnare, come fosse un commento musicale a fantasie attempate, magari non eccitanti come una volta, ma che hanno acquisito ormai il gusto dolceamaro della nostalgia e dell’universalità “postuma”, che, in un tempo di zombie e remake come quello in cui ci tocca vivere, non vuol dire tanto mitizzare un passato che dovrebbe essere, a tutti gli effetti, passato, quanto trascinarsi in un’immortalità tenace, quasi comune, a tratti ripetitiva. Ma sto divagando: Mexican Standoff, nonostante le coordinate non proprio contemporanee, rimane un disco impeccabile, che suona bene ed è suonato meglio, senza strafare in virtuosismi onanistici (che pure non mancano) e comunque pronto a soddisfare anche palati esigenti. Da tentare, soprattutto se vi entusiasma il genere.

Tindersticks – The Waiting Room

Nei quattro anni che separano questo nuovo lavoro da The Something Rain, i Tindersticks non si sono mai fermati avendo prodotto la sonorizzazione per Ypres, mostra sulla prima guerra mondiale dell’omonima città belga, la colonna sonora Les Salauds per il film Bastards dell’amica Claire Denis, ed il gradito dono Across Six Leap Years, a dimostrazione di una vena creativa che forse supera persino quella di inizio carriera. The Waiting Room è un lavoro ancora più cinematografico di quanto un disco del francofilo gruppo di Nottingham possa già essere di per sé, infatti ogni canzone presente è accompagnata da un cortometraggio che propone un contro punto di vista più aperto rispetto a quanto proposto su disco dalla band, gli undici lavori raggruppati insieme (faccio comunque notare che non si tratta di un concept album e che di conseguenza i video non hanno nessuna connessione tra loro) formano The Waiting Room Film Project, progetto prodotto in collaborazione con il festival del cortometraggio di Clermont-Ferrand sul quale al lavoro troviamo diversi registi indipendenti tra i quali, ovviamente, Claire Denis, oltre che il vincitore del César, Pierre Vinour, il fotografo Richard Dumas (sua la malinconica immagine in copertina), e lo stesso leader del gruppo Stuart Staples. Dopo tale premessa l’apertura con l’ottimo strumentale “Follow Me”, rilettura di uno dei temi del film Gli Ammutinati del Bounty del 1962, può risultare pressoché perfetta, anche perché il brano che segue, “Second Chance Man”, parte subito con la voce di Staples senza un’introduzione musicale, il che forse sarebbe stato troppo d’impatto in apertura di disco, in questo brano il cantato è accompagnato da una batteria spazzolata e da note d’organo che per quanto appena accennate sono capaci di scaldare molto, ad accrescerne ancora il sapore l’ottimo lavoro degli ottoni del collaboratore Julian Siegel che si comporta anche meglio in “Help Yourself”, un fosco Funk Swing in cui troviamo anche una splendida linea di basso oltre che uno Staples in gran spolvero. Tra questi due brani dimora il terzo singolo fin qui estratto, “Were We Once Lovers?”, che ha preceduto di pochi giorni l’uscita del disco, brano tra i più trascinanti del lotto, anche qui troviamo un gran lavoro di Dan McKinna al basso, una chitarra ben più vistosa che altrove, e, tanto per cambiare, un’altra ottima orchestrazione, drammatica e claustrofobica. Come spesso capita nei lavori della band non mancano ospiti, in questa occasione ne troveremo due, la prima che incontreremo sarà Lhasa de Sala (già ospitata per “Sometimes it Hurts” in Waiting for the Moon) in una registrazione del 2009, pochi mesi prima della sua prematura scomparsa, con un brano fin qui segretamente custodito, “Hey Lucinda”, dove da un invito ad uscire per bere qualcosa da parte della voce maschile nasce una riflessione che va ben oltre il rapporto uomo-donna, and these dirty little cigarettes we smoke/and the liquor it just throws/a plug where the feelings we should show dichiara la voce femminile, per poi offrirci un I only dance to remember how dancing used to feel nel momento, a livello strumentale, più spensierato. A questa piccola perla resa pubblica dopo sette anni segue un altro ottimo strumentale (gran lavoro del tastierista Dave Boulter, sempre, ma soprattutto in queste occasioni) , “Fear of Emptiness” col suo abbraccio ovattato ed avvolgente; e spetta ad un altro strumentale, il quasi meditativo “Planting Holes”, il compito di separare due dei momenti più tesi del disco: la title-track e “We Are Dreamers!”, il primo è un brano quasi a cappella dove il corposo baritono di Staples è accompagnato solo dalle poche note funeree di un organo che vanno a creare un’atmosfera decadente e dall’altissima emotività, nel secondo troviamo l’altra ospite del disco, Jehnny Beth delle Savages presta infatti la sua potenza e le sue sfumature alla feroce “We Are Dreamers!”, brano dall’altissima intensità, scuro, angosciante, minaccioso, che rappresenta indubbiamente un altro punto di altissimo livello di questo nuovo lavoro della band. Il disco va a terminare con la successiva “Like Only Lovers Can”, ballata romantica nel più classico stile del gruppo. The Waiting Room è un disco che cresce ascolto dopo ascolto e seppur meno audace del suo predecessore è un disco dei Tindersticks in tutto e per tutto, anzi, di più, forse siamo di fronte al perfetto autoritratto di una band che per l’ennesima volta si conferma, con un lavoro che trasuda dolore e romanticismo (come d’abitudine siamo dalle parti di Nick Cave e Leonard Cohen), ed è capace di trasmettere impeccabilmente e con forza e raffinatezza passionali tutto quel che ha da dire e da dare, incertezze (esistenziali) comprese.

The Chanfrughen – Shah Mat

Sono iniezioni lisergiche e rinvigorenti gli otto brani di Shah Mat dei liguri The Chanfrughen. Viaggi psichedelici e psicotici in terre inesistenti o rese tali da un’immaginazione sferzante, appuntita, che ci porta, di traccia in traccia, nel caos fuggitivo dell’America Centrale, nel vuoto freddo della Siberia, nei Balcani insensati e sanguinanti, nelle vie che per l’Asia Minore portano all’Estremo Oriente o chissà dove. Frizzano di distorsioni sgarbate, di ritmiche imprevedibili e scostanti, e pestano duro, con voci che spintonano, e creano paesaggi arzigogolati e scaleni di Rock seventies che sa essere ipnotico senza troppi fronzoli, immerso in un Blues sanguigno e ossessivo, tra synth e arpeggiatori e riff che, pur elementari, scavano le orecchie come la goccia che tortura la pietra. Shah Mat è un disco dall’immaginario denso ed evocativo, che dà il suo meglio negli episodi più enigmatici, nelle insenature più esotiche (“Belize”, la title track) e rallenta un po’ quando si bagna in modo eccessivo nel mare scuro del Blues più lineare (“Rhum, Spezie, Sciac Tra”, per esempio). I testi a volte sorprendono nella loro franchezza sopra le righe: quello di “Belize” al primo ascolto sembra quasi fuori luogo, poi scopri invece che si incastra perfettamente nelle pieghe del brano con una lucidità allucinata, sciamanica, laterale. Non va sempre così, intendiamoci: altrove l’eloquio si fa più ingenuo, meno a fuoco. Stessa cosa per alcuni passaggi strumentali che forse avrebbero giovato di un’ulteriore affilatura. Rimangono però piacevoli le lunghe fughe, le corse aperte di chitarre e sintetizzatori, la cura ritmica per prendere sempre in contropiede l’ascoltatore, e in generale l’arroganza – sacrosanta – dell’inventarsi un disco libero da paranoie su lunghezze, accessibilità, e altre aberrazioni limitanti. Un giro di giostra che sa di libertà e convinzione.

Esercizi Base per le Cinque Dita – Disboscamenti

Ho scoperto questo nome quasi per caso, su consiglio di un amico con il quale si parlava di canzoni tristi, malinconiche, angoscianti e funeste. Ho cercato di capire chi si celasse dietro ad un appellativo tanto strano ma le notizie erano sfuggenti e la stessa biografia assomigliava più a un esercizio di stile sarcastico che non a una vera descrizione dell’artista. Ho ascoltato il disco omonimo e ne ho apprezzato lo stile diretto, i testi provocatori e aggressivi, pieni di giochi di parole pungenti e ben supportati da un sound energico seppur minimale e quasi Lo Fi, con chitarre graffianti e sezione ritmica aggressiva. Ho ascoltato (le prove di zenobio) ed ho assistito a un deciso cambio di direzione, con un suono non troppo dissimile ma più attenzione agli arrangiamenti e soprattutto con una maggiore scrupolosità nella parte vocale, sia testuale sia musicale. La vera svolta arriva con Dalle Viscere, uscito nel 2013. Il Rock vigoroso e incontenibile dei primi Ep lascia spazio a una più deprimente miscela di Folk, Lo Fi, Slowcore; la voce si rinnova in maniera netta, volutamente monotona, sommessa, abbattuta. Il disco non ha niente di troppo originale, non sembra essere nulla che non si possa evitare di ascoltare eppure ha qualcosa che affascina oltremisura. Ogni brano parla di disperazione, suicidio, tristezza, dolore e ogni altra sventura umana in maniera talmente diretta e coercitiva che quasi pare un derisorio gioco di esorcizzazione del tormento. Credo di non aver mai inteso trattare un tema come la disperazione in modo tanto ingente. Questa era la forza di Esercizi Base per le Cinque Dita, la sua capacità di affrontare un tema delicato in maniera grottesca, quasi irreale, affogando le parole in un sound devastato come le frasi che recita, con uno stile vocale peculiare e incisivo. Partendo da questa premessa, la curiosità verso Disboscamenti era ovviamente tantissima ma con essa la consapevolezza che non sarebbe stato facile continuare il percorso di allontanamento dal sound convenzionale degli esordi eppure evitare un accanimento su quello stile velenoso che caratterizzava Dalle Viscere. C’è ancora un tema centrale nell’opera; questa volta si canta l’assenza, intesa come malinconia, segregazione, confusione, rimpianto, inquietudine e disorientamento. La cosa lascerebbe supporre una specie di capitolo due alla scoperta delle miserie dell’animo umano ma, come vedremo, Esercizi Base per le Cinque Dita riesce al tempo stesso a dislocare dal passato senza però arrivare a tagliare di netto i legacci che lo strozzano a se stesso. Più attenta la cura del suono e degli arrangiamenti, evidentemente grazie al lavoro di Giovanni Mancini, produttore artistico del disco, ma anche grazie all’aiuto di Matteo Panetta al violino, di Luciano Cocco alla batteria e di Simone Alteri alle chitarre. Sono introdotti elementi elettronici e Giovanni Spaziani (è lui l’uomo dietro al moniker) non ha paura di osare, con brani inquietanti e certamente fuori dal comune alternati ad altri indiscutibilmente più sbottonati e conformi agli standard del cantautorato più apprezzato. I punti di riferimento restano gli stessi del passato, De André, De Gregori, Dalla ma stavolta sembra aggiungersi lo stesso Esercizi Base per le Cinque Dita tra le influenze, cosa che può essere vista sia positivamente, come consapevolezza di uno stile personale e ben riconoscibile ma anche come un’incapacità di rinnovarsi davvero con adeguatezza. Disboscamenti è sicuramente il lavoro più curato della sua produzione, solitamente molto grezzo nei suoni, ma stavolta quell’indigenza non lascia crepe nel sound; Disboscamenti è però anche il lavoro più problematico, con l’obbligo incombente di superare il passato e queste difficoltà finiscono per delimitare i termini stessi del disco. Quasi tutti i brani sono un riassunto delle esperienze passate, quelle più Rock degli esordi e quelle più Slowcore degli ultimi tempi e l’impressione è che, anche nei testi, Esercizi Base per le Cinque Dita non abbia lo stesso mordente, con alcune forzature stilistiche di basso livello. Se dunque è evidente una crescita da un punto di vista estetico quello che viene meno è lo spirito di chi canta, come se non credesse davvero a ciò che sta cantando e, per il suo stile che punta moltissimo sull’empatia, è un chiaro punto a sfavore. Un’opera che va certamente ascoltata con attenzione, che io stesso sto ascoltando diverse volte e che mi fa mutare opinione ad ogni ascolto ma che, forse, poteva essere molto di più di quello che non sia in realtà. Se tre anni fa, Esercizi Base per le Cinque Dita aveva tanto da dire, ma non sapeva bene come farlo, ora sa esattamente come fare, ma non sa bene cosa dire.