Ben Harper Tag Archive

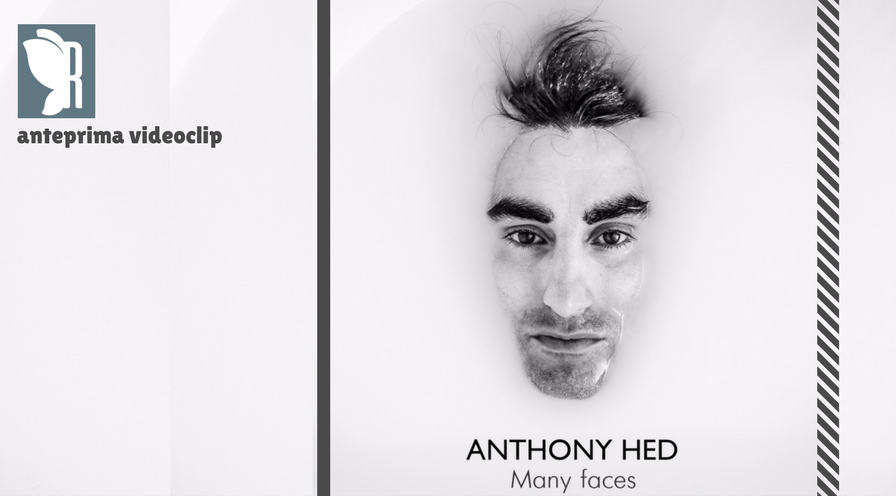

Anthony Hed – Many Faces [VIDEOCLIP]

In esclusiva su Rockambula, vi presentiamo il videoclip del nuovo singolo di Anthony Hed, che si intitola “Many faces” ed esce questo venerdì 24 novembre per Root Feelings Records, secondo estratto e title-track dell’EP di debutto del cantautore italo-francese.

Ben Harper & The Innocent Criminals – Call It What It is

Questo ritorno di Ben Harper con gli Innocent Criminals, gruppo col quale ha scritto le migliori pagine della sua carriera, è stato per me (ed immagino di non essere il solo) come un regalo ricevuto da un gruppo di vecchi amici ed una delle uscite, nel suo ambito, che più ho atteso in questo primo terzo di 2016. L’ultimo lavoro di Ben coi Criminals, risalente ad 8 anni fa, fu indubbiamente l’episodio meno riuscito del loro sodalizio ma le meravigliose pagine precedentemente pubblicate rimangono per il sottoscritto tra le più belle che una band ci abbia regalato negli ultimi vent’anni.

Ben coi Criminals (presenti, seppur non sempre con uguale formazione, anche nei dischi pubblicati a nome del solo Harper fino appunto a Lifeline) ha coniato quello che a tutti gli effetti possiamo considerare il suo linguaggio: una miscela di generi che trovano le proprie radici nel Blues ma che affiorano nelle più svariate forme in modo naturalissimo ma con grandi contaminazioni nonché con uno splendido dialogo tra i vari strumenti e le varie anime di una band che riesce a dare colore come essenzialità alle doti chitarristiche e canore del suo leader andando così a creare un sound che è un vero e proprio marchio di fabbrica.

E dunque, dopo l’inatteso e benvenuto tour di reunion dello scorso anno, ecco arrivare questo nuovo lavoro in studio.

Diciamo subito che i tempi del magico decennio ’94-’04 non sono raggiunti ma che sicuramente questo lavoro suona meglio della loro ultima fatica insieme, cosa non così scontata, e che volendo fare un paragone col passato questo nuovo disco potrebbe essere un Both Sides of the Gun riassunto in un unico disco (il magico decennio si era da poco concluso ma qualche buona cartuccia da sparare ancora c’era), emblematica è la bella ballata “Deeper and Deeper”, che pare uscire dal disco bianco del sopracitato lavoro.

Call It What It Is pur avendo passaggi un po’ scontati (il Blues in odor di Stones di “When Sex Was Dirty”), paraculi (il rock dall’incedere moderno e appiccicoso di “Pink Ballon”) e non del tutto convincenti (la title track che punta il dito contro gli omicidi della polizia sugli uomini di colore senza grande originalità di scrittura ma in modo comunque estremamente diretto e sincero) non manca di momenti assolutamente godibili. Sotto questo punto di vista da citare il Reggae di “Finding Our Way” (bel lavoro di Jason Yates all’Hammond e Juan Nelson al basso), che pur non avendo la struggente profondità della meravigliosa “Jah Work” o il calore (ed il colore) di “With My Own Two Hands”, ci mostra un uomo ed una band che quando toccano questo genere non deludono mai, impossibile dopo un paio di ascolti non immaginarsi a ballare e cantare questo pezzo sotto un sole caraibico con una collana di fiori al collo.

Altro ottimo momento è il Soul di “Bones” (perfetto per casa Strax), brano pulito, profondo, con l’ottima voce di Beniamino accompagnata da una bella sezione ritmica e da un buon lavoro dei Criminals tutti. Oltre alla già citata “Deeper and Deeper” sono presenti altre profonde ballads, meritano una citazione l’Afro Folk ricco di pathos di “How Dark is Gone” (dedicata ad un amico morto in prigione), “All That Has Grown”, malinconico Blues per sola slide che riporta molto indietro nel tempo garantendo un risultato indiscutibile, e la toccante “Goodbye to You” con la quale, nel più classico dei modi, si chiude il disco del ritorno a casa di Ben.

Questo Call it What It Is è dunque un lavoro che tutto sommato non delude ma che sicuramente ci propone una band ancora lontana dai suoi giorni migliori, una band che osa troppo poco pur muovendosi con invidiabile disinvoltura tra i soliti svariati generi. I ragazzi, che live sono una meraviglia, affronteranno insieme un nuovo tour (da noi a Milano il 7 Ottobre) che potrà dirci se questo ritorno di fiamma sia un fuoco di paglia o qualcosa di più grande; sperando nella seconda ipotesi credo che in futuro quella voglia e quella fantasia che in questo disco vengono un po’ meno, ma che i Nostri sicuramente non hanno ancora perso, si potranno ritrovare facendoci così scartare un regalo forse meno inatteso ma più vicino a quel buon sapore dei giorni andati, come ci si confà a buoni amici di vecchia data.

Marco Ligabue

In occasione della penultima tappa del suo tour, abbiamo avuto modo di scambiare due parole con Marco Ligabue, parlando del suo primo disco solista, del rapporto col fratello, dei Rio, del Rock e dei suoi progetti futuri. Una chiacchierata con una rockstar che si è rivelata spontanea e sincera in ogni singola parola.

Da dove viene il nome del tuo primo disco Mare Dentro?

Mare Dentro perché tutte le canzoni che ho scritto per questo mio primo lavoro sono nate sulla spiaggia della Sardegna dove abito insieme alla mia compagna; io che arrivo dall’Emilia ho scoperto il mare negli ultimi anni e devo dire che grazie ad esso ho trovato quel luogo dove ispirarmi e tirar fuori tutte le emozioni da mettere poi in canzoni. Per quello il mare che ho visto fuori, è il mare che ho visto dentro il disco.

Com’è nata la collaborazione con Corrado Rustici (al lavoro in passato anche con grandi artisti quali Zucchero?)

Corrado lo inseguivo in realtà già da anni; quando ero con i Rio mi sarebbe piaciuto fare una collaborazione con lui perché l’ho sempre stimato artisticamente e quando mi sono sganciato dal gruppo ed ho deciso di fare il mio primo disco la prima persona a cui ho pensato è stata proprio lui; gli ho fatto ascoltare le canzoni, gli sono piaciute e da lì è nata la voglia di fare questo disco insieme.

Quanto ha pesato il cognome che porti? E quanto ti ha dato una spinta verso il successo?

Guarda, è difficile fare un bilancio diciamo da un lato ovviamente uscire come Marco Ligabue, con questo cognome, crea un po’ di curiosità… Beh è ovvio che vai a “scontrarti” con il top in Italia… Intendo che è chiaro che se dicessi Marco PINCOPALLINO magari sarei un perfetto sconosciuto… Invece uscendo come Marco Ligabue la gente ascolta le mie canzoni anche solo per curiosità, per capire chi sono o viene ai miei concerti; d’altro canto però devo dire che crea anche un forte pregiudizio perché tante persone mi dicono sarà il solito fratello fortunato e raccomandato e quindi quando devi combattere con questa realtà diventa dura; diciamo che ci sono risvolti positivi ma talvolta anche negativi.

Sicuramente comunque ha avuto un suo vantaggio seguire Luciano?

L’essere stato al suo fianco sin dall’inizio mi ha aiutato molto perché è come un’università della musica

Da lui avrai tratto sicuramente tanti segreti del mestiere, sarà stata una buona palestra.

È stata una buona palestra ma ripeto la paragonerei più a un’università…

Tuo fratello ha diretto anche film di successo… Hai mai pensato di gettarti anche tu in un versante diverso dalla musica?

Almeno per quanto riguarda film o libri sicuramente no; a me piace molto organizzare; da sempre lavoro con Luciano, mi occupo però più di altri settori come la comunicazione online e non di cinema o di letteratura

Il tuo tour ha attraversato tutta l’Italia… Ci puoi raccontare qualche aneddoto di una precedente data?

Ce ne sono stati tantissimi perché le date sono state oltre sessanta e devo dire che una delle caratteristiche di questo tour è stata che lo abbiamo fatto girando in duo acustico ed entrambi abbiamo gusti simili, perché ci piace il mare e le bellezzedel nostro paese

Però a volte capita che gli opposti si attraggano e che si trovino anche meglio, magari anche abituati a gusti musicali differenti…

In generale abbiamo gusti sia simili sia diversi ma insieme abbiamo trovato una bella alchimia. L’aneddoto è quindi che anche se abbiamo fatto 5-600 km al giorno per arrivare da un posto all’altro abbiamo cercato sempre di trovare una mezz’oretta / oretta per andare a fare un tuffo in mare e tutti morivano d’invidia dicendoci frasi tipo siete sempre al mare, a non fare niente!” mentre in realtà eravamo sempre a suonare o in viaggio. Nonostante ciò riuscivamo sempre a “regalarci” un po’ di tempo da dedicare al mare o alle bellezze del nostro paese

Si dice che le canzoni siano come figli…ne hai una scritta da te “prediletta”?

No, è difficile scegliere una canzone perché ognuna viene scritta in un momento in cui vivi un’emozione, un’eventuale riflessione , un qualcosa che hai osservato e che ti ha colpito e quindi in base allo stato attuale in cui sei ti rappresenta; Io dico sempre che le canzoni sono come una pagine del diario , come una fotografia di un bel momento che ti metti in casa.

Ce n’è una in particolare, “Casomai”, che, se non erro, è dedicata all’indimenticato Piermario Morosini che morì proprio qui vicino a Pescara durante una partita di calcio… Ti va di parlarne?

Piermario era un grande amico, ci eravamo conosciuti tramite degli amici in comune, anche loro calciatori, e ci siamo frequentati per anni. Lui veniva spesso a Correggio e siamo diventati molto amici. Purtroppo poi ciò che è successo in quella maledetta partita (Livorno – Pescara del 14 aprile 2012) lo sappiamo un po’ tutti ed ho cercato di trasformare dopo qualche settimana la rabbia ed il dolore per quel momento in qualcosa di bello perché se c’era una persona che meritava di esser ricordata al meglio sicuramente era Piermario Morosini.

Domanda forse un po’ spigolosa… Com’è stato il divorzio dai Rio? Senti ancora qualcuno della band?

Diciamo che si è spenta una scintilla, perché probabilmente dopo dieci anni non sentivo più quell’affinità artistica, quell’alchimia con gli altri ragazzi della band e mi sono fatto da parte. È come negli amori, a volte partono a razzo, poi dopo 7-8 anni finiscono anche senza un perché. È stato quindi un “divorzio” di questo tipo…

Potresti mai pensare a un’eventuale reunion con loro (oggi vanno molto di moda)?

Mai dire mai… Tuttavia sicuramente in questo momento ho altro in testa perché mi trovo talmente bene nei panni del cantautore, a raccontare le mie cose, che forse in questo momento non mi sentirei di tornare a fare il chitarrista e basta perché mi piace andare sul palco e raccontare la mia storia

Chi ti ha influenzato artisticamente maggiormente?

Ho ascoltato tantissima musica negli anni, sin da quando ero piccolino. Diciamo che nell’ultimo periodo quella che mi piace maggiormente però arriva dalla California, tipo Ben Harper e Jason Mraz; insomma tutti questi artisti, cantautori che scrivono le canzoni sulle spiagge californiane…

Cosa pensi del fenomeno tribute band (molto diffuso qui in Abruzzo)?

In realtà sono diffuse un po’ dappertutto… Io sto suonando un po’ in tutta Italia, vedo la programmazione dei locali e dei posti e noto che il fenomeno spopola un po’ dappertutto…

Tuttavia qui in Abruzzo almeno tre quarti delle band sono dei veri e propri tributi, spesso persino ad artisti “minori”.

Vuol dire che la gente vuole quello… Il locale tendenzialmente cerca solo di fare ciò che piace al suo pubblico. Forse però è un periodo di stanca, in cui si vuol sentire qualcosa di già creato senza avere la curiosità di confrontarsi con qualcosa di nuovo. Ovviamente io essendo cantautore sono più stimolato da chi racconta la propria vita in prima persona.

Si può vivere di musica in Italia? Dovrebbe cambiare qualcosa secondo te nel sistema del music business?

Penso di sì… Anche in questo momento di crisi… Per quanto mi riguarda ad esempio questo è stato l’anno in cui ho suonato di più , però bisognerebbe cambiare un po’ le regole… Diciamo sempre che dobbiamo sburocratizzare l’Italia e forse dovremmo iniziare proprio dalla musica. Io ho fatto tantissimi concerti perché non mi sono più appoggiato a un’agenzia musicale, né ad una casa discografica; probabilmente il fatto di aver snellito tutta la mia struttura ha giovato molto… Non bisogna necessariamente aspettare la bacchetta magica di un manager o di una casa discografica per risolvere la propria vita…

Cosa pensi di servizi di streaming quali Spotify e Deezer?

Io sono un fan della musica; vedo però che ormai l’oggetto fisico interessa poco, soprattutto alle nuove generazioni; c’è stato un cambio generazionale importante (Colpa di Internet???? ndr.). Io sono un quarantenne che aveva bisogno di avere a casa il vinile, la musicassetta o la vhs, di riempire la mia libreria, mentre i ragazzi di oggi hanno bisogno di usufruire del contenuto, non della forma. Se sta cambiando quindi qualcosa, prendiamone atto e basta e sorridiamo di fronte a queste nuove tecnologie che ci fanno comunque ascoltare la musica dove vogliamo…

Gene Simmons dei Kiss ha detto che il Rock è morto… Tu cosa ne pensi?

Il Rock è uno stato d’animo… Per quanto riguarda invece il Rock inteso come musica sono tanti anni che non sento nulla di nuovo. L’ultima vera ondata fu quella del Grunge nei primi anni Novanta. Mentre prima ogni 3-4 anni nasceva un nuovo movimento, mentre si passava dal Punk alla New Wave, ora sento che il Rock si è un po’ fermato. Tuttavia come dicevo prima il Rock è un’attitude e finchè le persone avranno questa attitudine nel sangue il Rock non morirà mai

Progetti futuri? Se non erro è in preparazione la tua seconda fatica discografica solista…

Non chiamiamola fatica perché per me fare un disco è una cosa bella… Adesso in effetti mi fermo proprio domenica con l’ultima esibizione live (a Palermo)edentro in studio di registrazione per un mesetto e mezzo per finire il mio secondo album. Sei brani li ho già pronti, devo solo completare gli ultimi tre pezzi per poterlo pubblicare poi il prossimo anno.

Parliamo di preproduzione oppure sei nel rush finale?

I sei brani di cui parlavo prima sono praticamente completi, mancano solo del mixaggio finale, mentregli altri tre devo ancora registrarli, ma li ho già scritti ed andranno modificati insieme al produttore, Corrado Rustici che mi aiuterà anche negli arrangiamenti

Ci sarà quindi ancora lui dietro la consolle?

Sì, sempre lui

Grazie mille Marco per la tua disponibilità…

Grazie a voi…

Pearl Jam 20/06/2014 e 22/06/2014

I Pearl Jam si sono esibiti in un doppio live in stadio lo scorso weekend: il 20 giugno a San Siro, Milano, il 22 giugno al Nereo Rocco di Trieste. Per la precisione il mio concerto numero 6 e numero 7 della band di Seattle. E io sono una dei membri del Ten Club (il fan club ufficiale) che probabilmente li ha visti dal vivo meno volte.

Andare a un loro concerto è un rito: si fanno scommesse sulle canzoni di apertura, sulle cover che suoneranno, si incrociano le dita sperando di sentire qualche rarità che al massimo negli ultimi venti anni hanno suonato live negli Stati Uniti, a casa loro. I più sfegatati si piazzano in coda la notte prima, si scrivono sulla mano un numero che indica la loro posizione in transenna. Il premio di questa giornata sotto il sole è un plettro, una scaletta, la possibilità di essere sputati da Vedder. Io sono fuori ma non così tanto fuori, mi accontento di un angolino ben dietro rispetto alle posizioni di questi temerari, ma pur sempre nell’inner circle, l’anello che raccoglie i fan dei Pearl Jam, una famiglia, dove non importa quanto sei alto o basso, quanto puzzi di sudore, quanto fai schifo a cantare, quanto urli coprendomi lo show, quante volte fermi il cingalese per comprarti l’ennesima birra a sette euro. Ti piacciono i Pearl Jam, quindi per forza sei come me, almeno un po’.

Noi, da bravi invasati, avevamo studiato per bene le scalette delle due date di Amsterdam che hanno aperto il tour europeo: attaccano con due ballate e una veloce. E sapevamo cosa aspettarci. Niente di strano quindi nell’apertura con “Release”, a parte il brano da brividi in sé e con la sua prosecuzione con “Nothingman”, ma certo “Sirens” proprio non pensavamo di sentirla in quella posizione. E meno che mai “Black”, La canzone d’amore per eccellenza, urlata e straziante come probabilmente solo “Best of You” dei Foo Fighters e “Please Bleed” di Ben Harper riescono ad essere, il preludio di ogni chiusura o quasi dei loro concerti, il commiato triste a cui i Pearl Jam ci hanno abituato. Quattro ballate in fila e sappiamo tutti cosa vuol dire: che per la prossima ora e mezza non faremo altro che saltare. E così è stato: “Don’t Go”, “Do the Evolution” e la magnifica “Courduroy” con quel primo verso “the waiting drove me mad, you’re finally here and I’m a mess” che praticamente è quello che penso di me, così impreparata, così trepidante, così sudata dinanzi a queste mie divinità. E si continua: “Lightning Bolt”, la title track dell’ultimo album, “Mind Your Manners”, il primo singolo dello stesso disco, la vecchissima “Pilate” e “MFC”. Sulla velocissima “Given to Fly” Vedder sbaglia l’attacco, sbaglia le parole, fa un bordello assurdo e si dà dello stronzo in italiano, mentre noi gli perdoniamo tutto e cantiamo per lui, ridendo del lato umano del vate della nostra religione. E via con “Who You Are”, “Sad”, “Even Flow”, la recente “Swallowed Whole”, “Not For You”, “Why Go” e una delle mie preferite di sempre, “Rearview Mirror”. Ormai sono certa che perderò l’utero a forza di saltare. O che mi collasserà un polmone. Tanto per darmi il colpo di grazia approfitto dell’uscita di scena per girarmi una sigaretta. Neanche il tempo di finire e i nostri sono già di nuovo sul palco, in set acustico: contrabbasso per Ament, chitarra acustica e sgabello per Vedder e Gossard. Attaccano con “Yellow Moon”, uno dei brani più controversi dell’ultimo album, troppo in stile Vedder solista per alcuni, tematiche già sentite per altri. Pochi cazzi, un brano da brividi sentito dal vivo. Segue l’intramontabile “Elderly Woman Behind a Counter in a Small Town” e non c’è una sola persona di fianco a me che non sappia le parole (Hearts and thoughts they fade, fade away). Direttamente da Binaural arriva “Thin Air” che prepara a un discorsetto super romantico di Vedder a quella giga sventola di sua moglie, presente nelle quinte con le due adorabili figlie: “Qualche anno fa ero sotto un treno. Ho suonato qui a Milano e ho conosciuto la donna della mia vita. Lei è la mia Eva Kent”. Stacco. Inquadratura dai maxi schermi su di lei in lacrime (chi non lo sarebbe con una dichiarazione d’amore del genere di fronte a 60mila persone?) e si intona “Just Breathe”. “Daughter”, così fresca, e poi “Jeremy”, all’opposto, emblema del disagio degli anni 90, “Betterman”. Tre icone della produzione dei Pearl Jam che uniscono così tanto involontariamente noi microscopici esserini laggiù nel parterre. Cose che solo se ci sei puoi davvero capire. E allora, adesso che siamo ancora più uniti, rompiamoci le rotule con “Spin the Black Circle”, “Lukin” e “Porch” che tra l’altro mi dicono Vedder abbia intonato prima del calcio di inizio della partita dei mondiali trasmessa preconcerto (io non c’ero, seguono bestemmie). La band esce di nuovo. C’è ancora un encore, lo sappiamo. Speriamo facciano “Baba” (“Baba O’ Riley”, una delle due cover degli Who che i Pearl Jam fanno divinamente; l’altra è “Love Reign O’er Me” che forse è fin più bella dell’originale), speriamo facciano “Alive”, e fanno “Alive”. E “Rockin’ in a Free World” di Neil Young, con il figlio di Matt Cameron alla chitarra solista al posto di McCready, un terrorizzato adolescente buttato sul palco di San Siro che scuote a mala pena la testa con dissenso quando Vedder gli propone di attaccare l’assolo, prontamente salvato dall’intervento di Gossard, che come al solito è composto in un angolo a fare pochissime note piene di groove e di gusto. E poi “Yellow Ledbetter”. Tripletta a luci accese. A saltare e a urlare. Sono tre inni più che tre canzoni. Un inno alla vita la prima, un cogito ergo sum urlato nel dichiarare di essere ancora vivi, nonostante tutto. Vivi e felici. Un inno al Rock, la seconda, in un mondo libero, liberato dalla musica, liberato da spiriti consapevoli della loro natura, del potenziale della vita stessa. Un inno a noi, la terza. Perché “Yellow Ledbetter” è forse la più ermetica delle canzoni dei Pearl Jam già solo perché non c’è una frase di senso compiuto con un soggetto verbo e complemento che abbiano un senso. Ma tutti la conoscono, tutti la urlano e le note finali del tema reiterato da McCready, solo sul palco, sono una goduria immensa.

E questo era Milano.

Su Trieste vi risparmio il viaggio della speranza, la traversata longitudinale della pianura Padana che mi sono fatta in pullman per un totale di 16 ore di mezzo per assistere a tre ore di concerto. In realtà molte canzoni del live di Trieste sono in comune alla scaletta di Milano, in un ordine diverso. Fatte meglio, incredibilmente meglio. Persino Vedder sembra esserne consapevole quando inizia a raccontarci, in italiano (è solito farsi scrivere e insegnare la pronuncia di alcune cose che vuole dire ai fan in modo che tutti capiscano), che a Milano aveva bevuto troppo. E ce lo conferma il fatto che questa volta, per esempio, “Given to Fly” venga intonata con una perfezione accademica. “Black” e “Sirens” restano in cima, stavolta dopo “Elderly Woman” e la splendida “Unthought Known” presa da Backspacer. è una scaletta che parte romantica e triste. Chissà perché. Il succo resta, si salta per la prossima ora e mezza abbondante, con punte eccezionali con “Animal”, potentissima, tiratissima e la tamarrissima “Getaway”. Sono in brodo di giuggiole. E all’apice della mia gasatura, a tradimento, parte “Come Back”. Me la sentivo, l’avevo detto ai miei compagni di viaggio. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che sarebbe stata la prima canzone eseguita. Pecora nera tra le tiratissime “Deep” e “Even Flow”, “Come Back” commuove tutto lo stadio. Uno splendido gioco di emozioni condivise per pura empatia che porta tutte le gradinate ad accendere i cellulari, offrendo a noi, brulicanti nel pit, uno spettacolo meraviglioso. Una notte stellata, un cespuglio pieno di lucciole. Mi si riempiono gli occhi di lacrime. Non è il testo, che basterebbe di per sé, ma il momento commovente, quella compresenza di persone tanto diverse eppure tanto simili. Lo dice il brano stesso: “And the strangest thing today, so far away and yet feel so close”. Mi rifanno “Rearview Mirror”, mi rifanno “Betterman”, mettono il carico da undici con “Let Me Sleep” e “Chloe Dancer / Crown of Thorns” in tributo ai Mother Love Bone. “State of Love and Trust” è sempre una botta. Ci sono brani dei Pearl Jam come questo che ti riportano direttamente agli anni 90, che poi per me erano quasi i 2000 perché in fondo sono giovane. Ma ero disagiata tanto quanto i miei coetanei di una decade prima del Grunge di prima mano. Il concerto chiude allo stesso modo di Milano, lo stesso trittico, ma senza l’ospitata di Cameron Junior. L’assolo di “Rockin’ in a Free World” torna tra le sapienti braccione tatuate di McCready, che sarà pure invecchiato e avrà la pancia, ma sticazzi come se la sente. Briciolo di amarezza: scoprire a fine concerto, quando le prime linee del Ten Club postano su Instagram la foto della scaletta autografata, che in realtà in previsione c’era “Baba O’ Riley”. Chissà perché non hanno voluto regalarci un finale leggermente diverso.

Fa niente, motivo in più per andarli a sentire ancora una prossima volta, in questa riunione di famiglia a cadenza regolare.

Due curiosità, tanto per: i Pearl Jam hanno scoperto l’importanza di luci e scenografia. Roba di gusto ed essenziale, niente a che fare con i loro colleghi inglesi: una struttura ritorta di materiali riciclati, semovente, piena di luci, a cui vanno ad aggiungersi delle sfere che cambiano colore, scendono dalle americane, ondeggiano fra le teste dei musicisti che interagiscono con questi oggetti. A Trieste addirittura su una era montata una telecamera che proiettava in diretta sui maxi schermi le immagini psichedeliche che catturava. Su queste sfere Vedder è stato solito arrampicarsi per le prime date del tour americano. Questo potrebbe spiegare il tutore che aveva al ginocchio destro e la zoppia che comunque non gli ha impedito di saltare portandosi dietro l’asta del microfono da schiantare contro le assi del palco all’occorrenza, in occasione degli stacchi finali d batteria. Ultima chicca: a Trieste Cameron e McCready avevano su delle t-shirt dei Soundgarden. Sarà che Cameron, che nel 2012 si divise senza battere ciglio i tour europei delle due band, quest’anno ha paccato Cornell e compagnia per suonare coi Pearl Jam lasciando le bacchette a Matt Chamberlain? Bella pippa mentale potreste rispondermi. Fiera della mia nerditudine da Pearl Jam, vi dico io.

PISTOIA 2013 chiude in Blues!

Robert Cray, con la sua Robert Cray Band attualmente composta da Jim Pugh (tastiere), Tony Braunagel (Batteria) e Richard Cousins (basso), presenterà il suo nuovo album “Nothin’ but Love”, il ventesimo della sua incredibile carriera che lo ha visto protagonista negli anni con Eric Clapton, B.B. King, Tina Turner solo per citarne alcuni.

Robben Ford è stato nominato uno dei “Migliori 100 chitarristi del ventesimo secolo” dalla storica rivista americana Musician. Con 19 album alle spalle e collaborazioni da Miles Davis a George Harrison, rappresenta una delle più rappresentative icone del jazz e del blues.

Ben Harper – Get Up!

Dopo album da brividi, album senza piega e concretezza, il mito di Ben Harper torna a splendere nell’assoluto, torna a confabulare mistiche indiavolate e anime vendute ai tanti Balzebù che infestano da secoli (forse da sempre) le acque e le lagune del Mississippi, e lo fa con un compagno sensazionale, il sessantacinquenne armonicista Charlie Musselwhite, dio del blues bianco e dell’armonica sbavata al massimo, tanto che “Get Up!” – questo lo strepitoso album- già scala tutte le charts possibili dentro e fuori quell’America dei folli compromessi.

Dieci tracce immacolate di traditional, blues, rock-blues e soul degli avi che si perpetuano in un giro formidabile di lussuria sonora e oasi di spettacolarità, un Harper al meglio di sé ed un Musselwhite che non si risparmia a coronare ed impreziosire ogni singola nota, bridge o quant’altro, una tracklist di gran culto, un attimo professionale che – onestamente – da un Ben Harper non si sentiva da tempo, e quanto è dato sentire lo spirito si è “rialzato a testa alta” e con lui tutto il pandemonio divino della grande musica del Delta e dintorni; la mitica Weissenborn che l’artista americano strapazza a suo piacimento, strugge, gioisce, copula ed eiacula suoni, stridori, melodie e tutto quanto possa far incantare qualsiasi ascolto, un disco fortissimo che ti strappa i capelli e ti imbarca nei suoi infiniti viatici come e quando vuole.

Licenziato per l’ancor più mitica Stax, l’album è senza dubbio il migliore della discografia Harperiana, il più vivo e crudo tra le emozioni che ci ha da sempre regalato, e questa bell’accoppiata artistica premia il sound del Southern Spirit al meglio che si possa premiare; disco a due livelli, la parte dei cardiopalma sonori “Blood Side Out”o “Don’t Believe a Word You Say”, e quella passionale da genuflessione – tra le tante – “You Found Another Lover”, “Don’t Look Twice” o “All That Matters Now”, parti che una volta unite e strette al massimo della loro ricerca d’anima esplodono per regalarvi un delle cose più belle uscite in questa prima tranche d’anno.

Fatevi attraversare tranquillamente l’anima, ne vale la pena davvero.