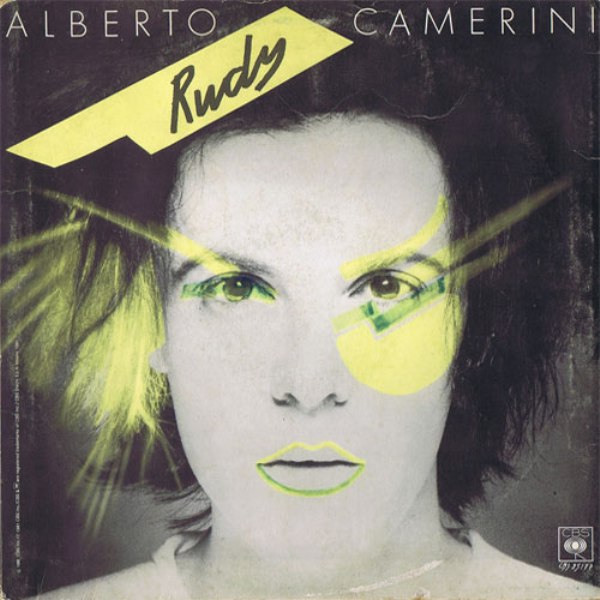

Mentre nel resto d’Europa e del mondo imperversava la magra melodia, il cantos dell’ossessione e della perdita di ogni dettaglio di “Futuro” intrapreso dalla wave più inconsolabile e fredda che si possa immaginare (vedi Pere Ubu, Suicide, Joy Division per citarne alcuni) in Italia sull’onda della filosofique du Baudrillard, del prendersi in giro e sminuire le composizioni nefaste della società, Albero Camerini, il cyber-punk della scena nostrana, l’Arlecchino elettronico mascherato da clown da alle stampe il suo sesto album “Rudy & Rita”, il primo per casa CBS dopo aver lasciato la Cramps l’anno prima, quattordici tracce che – specialmente con l’apripista “Rock’N’Roll Robot” – porterà l’artista italo/brasiliano al top delle charts per settimane intere.

Un artista apparentemente strampalato, invece fine e acuto sulla società avulsa che gli gira attorno, attento osservatore di mode da innalzare o affondare e autore di melodie angolari che seducono e attirano ascolti da ogni angolazione, brani che si piazzano in testa e non scendono più, forti di quella bella commistione di rock metropolitano frammezzato a punteggiature brasile ire che fanno dei suoi dischi delle bombe radiofoniche estremamente azzeccate; definito dalla critica di allora “automatic clown”, Camerini esprimeva il suo essere uomo/artista come una seconda pelle Bowieana, truccato con un make-up alla Ziggy Stardust nostrana ed un groovy sonoro ora epilettico ora con interstizi classic romantic, praticamente un ambasciatore definito e tonico delle esigenze rivoluzionarie che nel resto dell’Europa già stavano per invadere il mondo intero, gobale.

Lui provò a cambiare l’Italia della consuetudini musicali, canta e provoca con la grazia di un birichino Gianburrasca vestito di colori e ritmi nevrotici, anticipa e vive la “gioia al potere” delle nuove scene alternative, ma non sempre viene capito – anzi a pensarci bene – pochissimo o quasi per niente, ma i suoi sberleffi e le sue belle cose rimango in piedi tutt’ora; visionario e avanti di cento anni sulla cultur(ina) tricolore, Camerini ci regala un disco effervescente e aggraziato, le sguaiate mosse di un Presley pelvico ruggente “Rock rap”, i voli d’amore a lungo raggio “Astronauta”, le aspirazioni da rock star “Johnny”, un pizzico di barocco veneziano “Miele” e uno dal sapor latineggiante “Il ristorante di Ricciolina”, ma è con l’arrivo del madrigale “Quando è carnevale” che il disco prende ancor più punti di valore sulle onde dolci di un Brasile rimembrato e rimpianto.

Svezzò e bilanciò una generazione a metà tra inconsapevolezza e sfiducia, regalò i suoi gloss, matite, fard e ombretti al buio della vita e a quella debolezza pop-patriottica già in “odore” di putrescenza.

CBS Tag Archive

“Diamanti Vintage” Alberto Camerini – Rita & Rudy

“Diamonds Vintage” Bob Dylan – The basement Tapes

Più che uno stupendo doppio raccoglitore di tapes “di seconda”, un tracciante sulla musica popolare di Bob Dylan e di quello che accadde in quella fattoria vicino Woodstock nel 1967 in cui il Maestro – in convalescenza dopo un incidente di moto – e la Band – esausta da un lungo tour – si ritirarono.per registrare per gioco e relax – in un idilliaco mix d’alcool, marijuana e risate – quello che poi – impresso su nastro di un vecchio registratore – uscì, come un miracolo, in questo Basement Tapes, disco nel 1975. Prima che la CBS mettesse le mani sulle registrazioni, le stesse furono preda di bootleg “The great white wonder” e scippi da parte di artisti che ne fecero successi: la Baez, i Byrds e Manfred Mann che con “Mighty queen” – poi mai sfruttata da Dylan – fece la sua fortuna. Ripeto uno stupendo vinile in cui la tradizione, il divertimento e la voglia di dire sprizza come una sorgente di acqua balsamica, in cui Dylan si sgola, canta e si ubriaca con i vecchi compagni di rock & road di sempre Orange juice blues, Long distance operator, suona pezzi nuovi di zecca mai sentiti prima This wheel’s on fire e Goin’ to Acapulco e si lascia trasportare all’indietro in un divertissements di old traditional Apple sucking tree, Clothes lines saga, Ain’t no more cane. The Basement Tapes è il frutto dell’allegra brigata che contemplava tra le file – oltre che Bob – Levon Helm batteria, mandolino e basso, Garth Hudson ogano, fisarmonica , pianoforte e sax, Richard Manuel pianoforte, batteria e armonica, Robbie Robertson chitarre elettriche e acustiche e Rick Danko al basso e mandolino, ma principalmente, da parte di Dylan, l’elaborazione cosciente del passaggio della musica americana dalla sua fase Folk a quella rockeggiante, ovvero l’intero patrimonio americano che viene messo in discussione. Il disco suona come un esame ed una scoperta della memoria delle radici sopra un bel sorriso, audace e venerabile ma anche un insieme di tracce che vengono a patti con un vecchio senso di mistero talmente intenso che non si è più ascoltato da moltissimo tempo; forse i vecchi demoni di Dylan che non si vogliono sopire o probabilmente l’alcool che li ingigantisce, li dilata. Ma questo poco importa a chi ne fruisce la sintesi sonora, resta solo il fatto che, in quella cantina della Big Pink Factory nel West Saugerties di New York, i nostri si sono divertiti sonoramente, fino a tramandarci memorie e fonti maestose dove abbeverarci, senza parsimonia, alla bisogna.