Questo improvviso arrivo d’inverno mi coglie un po’ impreparato. Mi ritrovo immediatamente a rimpiangere anche i più stupidi e superficiali vizi di un’estate ormai trapassata nell’altro emisfero. Mi mancano i cubetti di ghiaccio, la pezzatura sul lenzuolo ogni mattina, i pantaloncini corti che nonostante l’età continuo a sfoggiare nelle afose domeniche. In questa di domenica invece non c’è nulla di tutto ciò, ma solo pochi e lenti raggi di sole che se cercassimo di raggiungerli, si allontanerebbero sbeffeggiandoci e costringendoci e subire questo ingiusto grigiore.

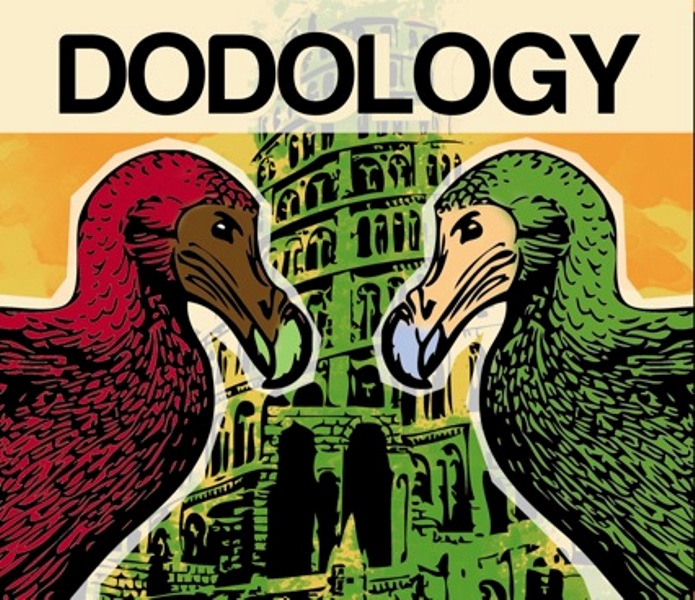

Per fortuna che tra le mani ho un disco che ha tutte le carte in regola per essere vivace, colorato, vitale. Dodo Reale si propone con un genere da lui coniato “afroindiepop” e con un lavoro che parla dialetti e lingue lontani nello spazio e nel tempo, avvicinati dalla forza della musica pop (“esiste una sola lingua, la lingua dell’anima”). Dodo è alla sua seconda fatica discografica e arriva da Modena, ma ha abitato posti lontani e mira a mete a noi ben più oscure: Afriche, Orienti e Occidenti.

Mi preparo dunque ad un bel calore, una doccia bollente. Rinforzo per la mia pelle ormai dilaniata dal gelo, che con fierezza ha piantato la sua umida bandierina tra le mie ossa.

Ma qualcosa non gira per il verso giusto. Il meccanismo si inceppa e il calore non viene sprigionato a dovere. Gli aridi paesaggi, i villaggi rurali, le foreste, sono solo immagini, cartoline. Dodo è onesto, vero, genuino come un piatto di spaghetti e come il sorriso di un bambino per strada in Angola. Vicino ad entrambe le realtà con un grande abbraccio, collante per le anime. Ma la sua musica non mi ammaglia, non rilascia quella grande magia, quel vigore che si spera un personaggio così possa darmi.

Gran parte dei brani del disco non giustificano l’attributo “pop”, piazzato con grande determinazione (ma sicuramente non per moda) in fondo al nome del genere che Dodo veste con tanta fierezza. Brani come “Ogna miha mae” o “Loco” cercano ritmi e parole ammaglianti, sane per il bacino e per lo spirito, senza suscitare grande attenzione, senza sviluppare quella fame che di solito mi porta a riassaggiare subito il prodotto. Basta un assaggio, e a dire la verità il piatto risulta subito insipido e poco speziato. “Mother” e “Life in a day” riportano ai Beatles più etnici e introspettivi, denotando una grande cura del ragazzo emiliano agli arrangiamenti, mai banali o comodi.

Non distraiamoci troppo però dal tema forte e ben inculcato nella dinamica di Dodo. La forza dei “popoli neri” e la loro gigantesca dignità è riassunta nella splendida “Road to Sion”, grande vampata di luce in mezzo al calderone. Mistica, muscolosa, sudata, una danza intorno al fuoco tra diverse lingue, che si mescolano alla perfezione in un ritornello in cui spicca una vivace tromba alla Roy Paci (“la strada lunga è la strada buona, la strada lunga è la strada che suona”). Questo è proprio quello che mi aspettavo. Sua maestà musica pop.

Questo piccolo episodio riposto all’inizio di “Dodology” però non basta. E’ vero l’album è eclettico, coerente e onestissimo, ma la forza d’animo di Dodo Reale non punzecchia le orecchie, mi lascia con la fame. Fame di assaporare la prossima volta qualcosa di nuovo, di più grintoso, di squisitamente pop. Con tanta Africa nel suo “genere”, magari grattando via un po’ di quello scomodo e inconcludente “indie”, fonte di immagini sfocate e di calore ancora lontano.