Dream pop Tag Archive

Dade City Days – VHS

Il disco di esordio del trio bolognese tra shoegaze e ispirazioni cinematografiche.

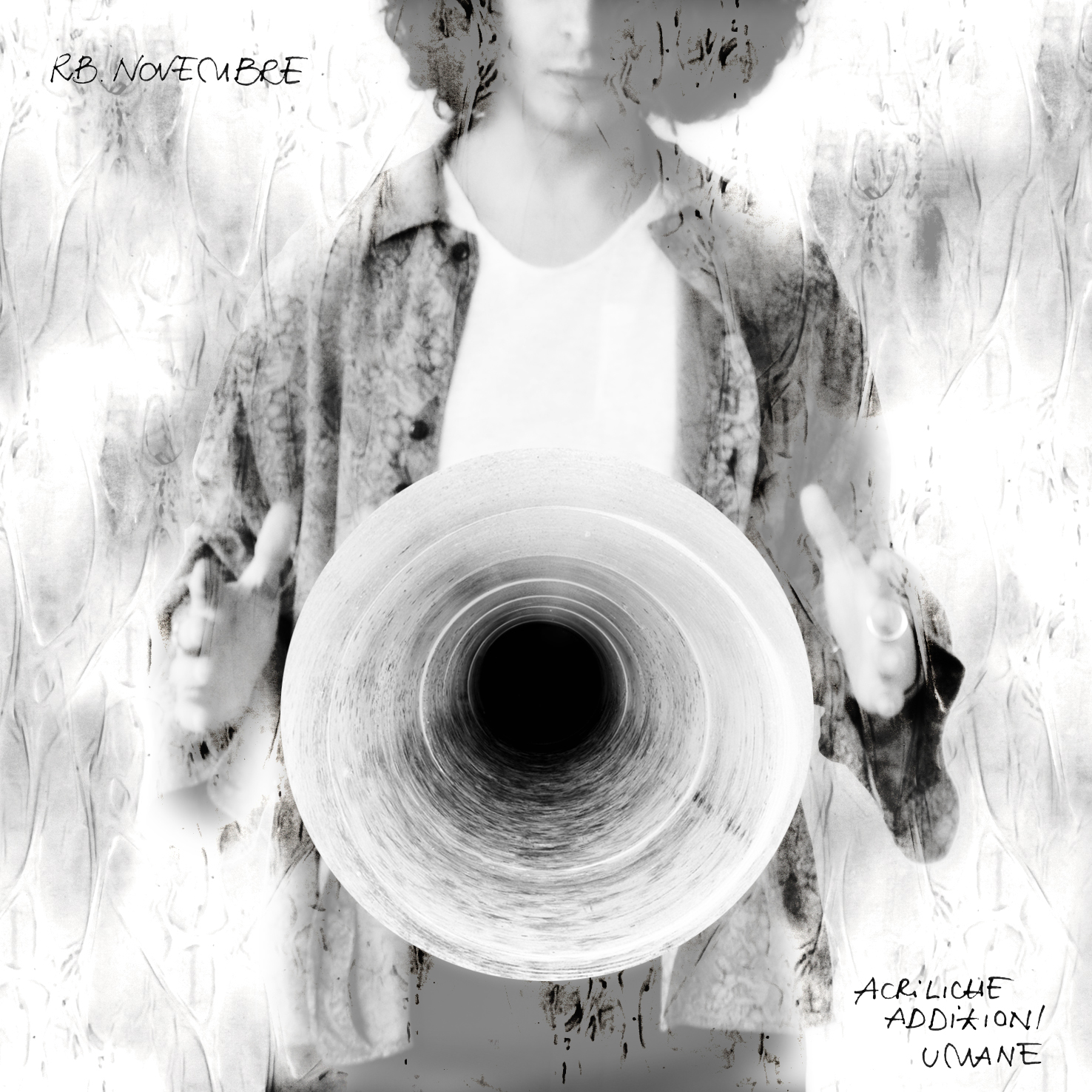

Continue ReadingRB.Novembre – Acriliche Addizioni Umane (Disco del Mese)

Gabriele Squartecchia, in arte RB.Novembre, esordisce in un full length di incantevoli chiaroscuri con questo Acriliche Addizioni Umane: nove tracce che mescolano Elettronica dai toni Ambient e Pop impalpabile e sofisticato, utilizzando gli strumenti come pennellate leggere d’acquerello, in arrangiamenti sempre puntuali e ragionati, tra beat e batterie, chitarre elettriche e synth, pianoforti e archi.

Punti di forza del lavoro sono soprattutto la voce eterea e carezzevole di Gabriele, pronta a disegnare linee melodiche ipnotiche e appiccicose senza sembrare per questo eccessivamente ruffiana, e le piacevolissime fughe strumentali che si nascondono attorno ai brani, con quei tocchi di psichedelia atmosferica architettata con gusto e precisione (penso al finale di “Ironichetragiche”, alla coda di “Il Tempo lo Spazio le Visioni”, con un certo gusto orchestrale, o ai ritmi di “Se Poi pt.2”). C’è poi, nel complesso, un notevole gusto, quasi Prog, nella mescolanza di generi, negli arrangiamenti labirintici, nella rivoluzione delle strutture dei brani, che sono funzione dell’artista e della sua visione, e non il contrario, come spesso accade.

Acriliche Addizioni Umane è insomma un esordio curioso e stuzzicante, che pecca di qualche rara ingenuità vocale e di qualche lieve imperfezione sparsa che, ne sono certo, una produzione più attenta e più matura saprà correggere, regalandoci un secondo tempo ancora più entusiasmante.

Da ascoltare se siete degli inguaribili romantici alla ricerca di una colonna sonora per farvi un viaggio mentale di tre quarti d’ora e rotti, sognando.

Morning tea – No Poetry in It

Avevamo lasciato Morning Tea, moniker sotto il quale si cela Mattia Frenna, due anni fa con Nobody Gets a Reprieve (Sherpa Records), suo promettente e brillante disco d’esordio. Da allora un denso tour italiano e la presenza al Birmingham Popfest uniti ad un ottimo riscontro di critica hanno alimentato il fuoco creativo del folksinger milanese. Uscirà a febbraio, ancora una volta per Sherpa Records, No Poetry in It, giusto e naturale prosieguo del primo lavoro in studio. Il titolo dell’album, tanto evocativo quanto esplicito, ci parla di squarci di vita vissuta, istantanee di storie personali raccontate in modo diretto e asciutto. Non c’è nessuna magniloquenza nelle parole di Frenna, quanto piuttosto la ricerca di un ermetismo sia melodico sia testuale. “Florence” ne è una dimostrazione lampante: divisa tra il piano ed esplosioni Noise Elettro sintetizza il testo in uno statement glaciale: “I miss something/I miss something/I miss something/I miss something/I just don’t know what the fuck it is”. C’è tanto ricordo e qualche elemento di nostalgia nelle parole di Morning Tea e quelle corde appena pizzicate, il lieve tocco sui tasti del piano in “Letter to a Friend” e “Sad song” o, ancora più esplicitamente, nella stessa “No Poetry in It” arrivano a toccare il cuore di chi ascolta, riuscendo ad entrare nel suo complesso mondo interiore. A metà tra ricordo, perdita e un pizzico di speranza Morning Tea si confida come ad un vecchio amico, senza troppi giri di parole. No Poetry in It è un disco in antitesi col suo stesso titolo in cui la poesia è il racconto stesso della vita nel suo incedere, raccontata in maniera diretta. Una scelta vincente.

Recensioni | novembre 2015

Max Richter – Sleep (Modern Classical, Post Minimalist, 2015) 7,5/10

Capolavoro totale per il compositore britannico (lo trovate qui) che confeziona un’opera titanica la quale, anche per la durata che supera le otto ore, vuole essere realizzazione perfetta da assimilarsi durante il sonno. Disco dell’anno, se siete capaci di andare oltre le barriere del Rock e della forma canzone.

Ought – Sun Coming Down (Art Punk, 2015) 7/10

Secondo album eccelso per la band degna erede dei grandi Television. Tra le migliori e più originali formazioni Post Punk di ultima generazione, qui raggiungono il loro apice creativo.

Kathryn Williams – Hypoxia (Folk Pop, 2015) 7/10

Arrivata all’undicesimo album, la cantautrice britannica compone un concept ispirato al romanzo La Campana di Vetro della tormentata poetessa Sylvia Plath. Atmosfere soavi, minimaliste, ma di una notevole intensità. Da ascoltare in solitaria. Consiglio l’esilio su un’isola deserta.

Dhole – Oltre i Confini della Nostra Essenza (Post Hardcore, 2015) 6,5/10

Pregevole incastro di strutture sonore Post Rock e cantato Scream per questo quartetto lodigiano agli esordi, matasse di distorsioni da cui lasciarsi avvolgere mentre le liriche colpiscono violente. Un debutto meritevole di spazio nel consolidato panorama nostrano del genere.

Open Zoe – Pareti Nude (Pop Rock, Post Punk, 2015) 6,5/10

Carico di echi delle esperienze Alt Rock italiane anni 90 il primo disco di questa band veneta, armata di tradizionali basso-batteria-chitarra, a cui si aggiungono pochi tocchi di elettronica e un timbro vocale femminile che conferiscono un gusto catchy e contemporaneo al risultato finale.

Il Mare Verticale – Uno (Alternative Pop, 2015 ) 6,5/10

Non è semplice fare un bel demo. Bisogna essere esaustivi nel saper dar sfoggio di sé e delle proprie abilità compositive, senza strafare e risultare pesanti. E su questo Il Mare Verticale, con Uno, ha saputo davvero fare bene. Il disco apre con “Tokyo”, un brano Alternative Pop delicato, a cavallo tra Afterhours e sonorità Indie nordeuropee, che chiarificano subito timbri e accorgimenti che la faranno da padrone: arrangiamenti mai scontati per quanto perfettamente in stile, liriche (in italiano) trattate più come pretesto fonico che come significanti, atmosfera galleggiante e onirica, che sfocia naturalmente in “Non Luoghi”, con i suoi echi alla Radiohead. “Spuma” è forse la più italiana di tutto il lavoro della band romana, con richiami alla produzione di Benvegnù e Gazzè su tutti. Il disco chiude con “Elaborando”, che, quasi in maniera volutamente descrittiva, si connota in fretta come il brano più complesso tra i cinque, con i suoi ritmi marcati e il sound più cinematografico.

Prehistoric Pigs – Everything Is Good (Instrumental, Stoner, Psych Rock, 2015) 6,5/10

Distorsioni e spazi immensi, sabbiosi e oscuri. Un viaggio interminabile (otto brani per quasi un’ora di musica) tra i più desolati deserti descritti da un trio non sempre impeccabile e fantasioso, ma che cerca perennemente il suo suono, incastrando la chitarra di Jimi Hendrix nel caldo torrido dell’Arizona. Peccato manchi la voce, avrebbe potuto dare maggior senso e maggiori vibrazioni a questo serpente sporco, vorace e velenosissimo.

La Casa al Mare – This Astro (Dream Pop, Shoegaze, 2015) 6,5/10

Viene da Roma il terzetto che compone La Casa al Mare, con sonorità che non posso che richiamare subito una certa produzione Pop anni 80: voci indietro sullo sfondo, chiamate a far le veci di un vero e proprio strumento aggiunto, chitarre quasi prepotenti, seppure senza giri virtuosistici, effetti trasognani e riff ariosi e cantabili. This Astro apre con “I Dont’ Want To” che per i primissimi venti secondi sembra richiamare quasi gli Smashing Pumpkins e poi cede il passo allo Shoegaze in “Sunflower” e “M, particolarmente interessante per le aperture armoniche e il trattamento della dinamica. La mia preferita del disco risulta però essere “At All”, che suona come un brano degli Indiessimi Yuck. La costruzione dell’impianto sonoro cambia leggermente in “Tonight or Never”, in cui ogni elemento emerge con una brillantezza che sembrava mancare nelle tracce precedenti. L’EP chiude con “CD girl”, una traccia à la Raveonettes o My Bloody Valentine. Nulla di nuovo dunque, ma neppure qualcosa da cui rifuggire come la peste.

A Copy for Collapse – Waiting For (Electronic Synth Gaze, 2015) 6/10

Interessante duo barese che si muove agevolmente sulla via dei vari Telefon Tel Aviv, Mouse on Mars e The Postal Service. Qualche richiamo alla Dance Music poteva essere evitato. Sound anni 80 per chi non è fanatico degli anni 80.

Dear Baby Deer – Tryst

C’era una volta Gianluca Spezza, co-fondatore dei Divine, valido episodio Trip Hop prodotto da Gianni Maroccolo all’ombra del CPI di Giovanni Lindo Ferretti sul finire degli anni ‘90. C’è ancora, e da quando ha incontrato Lilia si fa chiamare Dear Baby Deer. Il ritorno in auge dello Shoegaze ha generato le declinazioni più disparate di quel fenomeno musicale che in realtà all’epoca in Italia non attecchì mai compiutamente. Tryst è invece un EP che nasce dalla consapevolezza di chi abitava la scena in quegli anni e ne assimilava in tempo reale le influenze che giungevano da oltremanica, e dimostra oltretutto la giusta attenzione nei confronti del panorama contemporaneo. Mi dicono dalla regia che Gianluca sia un musico girovago, me lo immagino anche poliglotta, chissà in quale lingua si esprime, ma che importa? Sebbene non saprei bene come pronunciarlo ad alta voce, letteralmente Tryst ha un significato alquanto intrigante, “un incontro sentimentale tenuto segreto”. Per registrare questo secondo EP firmato Dear Baby Deer, Spezza sceglie un giovane studio in provincia di Teramo, il Colonnella Sound dei Two Fates, quel duo che suona come una piccola orchestra sintetica. Arricchisce il prodotto finale la voce di Lilia, abruzzese anche lei, con un onirico EP all’attivo (44) ed un concept album in arrivo. Ciò che ne viene fuori è una immersione soffice sin dal primo ascolto, come tradizione Shoegaze impone, con un orecchio memore delle lezioni Alt Rock italiche di Scisma e Ustmamò, e l’altro proiettato al futuro dettato dal Dream Pop di recenti esperimenti internazionali (Daughter, M83). Si spazia dalla title track, di inclinazione prepotentemente Rock ma ovattata con cura, ai sussurri sintetici di “You Don’t Know”, con le voci di Lilia e Gianluca che si rincorrono tra i beat (“Things in Rain”), il tutto intriso di una miscela Elettronica morbida e ben calibrata che scivola spesso ammiccante in territori 80’s. Discreto e ammaliante questo gradito ritorno che lascia ben sperare per il futuro.

DelaWater – Open Book at Page Eleven

Arrivano da Teramo i cinque Delawater, che nel disco d’esordio Open Book At Page Eleven giocano col sembrare poco, pochissimo italiani (e qui è un bene, s’intende): ciò che colpisce delle otto tracce (in inglese) di questo album, sospeso tra la morbidezza del Pop e una pasta sonora quasi Shoegaze, è il gusto nel comporre, la maestria nell’infilare, uno dietro l’altro, dettagli impeccabili, in un tentativo ammirevole di scrivere canzoni Pop (in senso lato) di livello che siano comode, semplici, ma architettate con attenzione, con amore (il primo singolo, “Now I Can See No More”, ne è un’ottima prova: strofa sommessa, ritornello intenso, aperto dai synth, e poi atterraggio su hi-hat in levare nella seconda strofa: da manuale), come una certa tradizione perlopiù inglese e americana ha fatto a partire dai meravigliosi anni 60 (citano tra i loro riferimenti i Beatles e i Love, per capirci). Tutto questo senza disdegnare attimi di disorientamento controllato e liberatorio (la seconda metà di “This Place Doesn’t Build Opinions”, per esempio), che spezzano la morbidezza quel tanto che basta per giungere alla fine del disco senza troppi rimpianti.

E quindi, come da ricettario, chitarre e ritmiche che non hanno paura di rendersi intense e vibranti, passando dalla morbidezza delle acustiche alle distorsioni pastose di elettriche ben calibrate, appoggiate ad un basso torrido e liquido, in mezzo a tappeti di synth e pianoforti che bagnano il tutto e rendono gli spigoli smussati, a prova di bambino, in un calore che più che materno è uterino, e per una volta l’ufficio stampa non mente: “Ascoltare la musica dei DelaWater è come immergersi in una vasca di acqua calda senza fondo, senza rischio di affogare”. Tuttavia, per essere un disco memorabile questo non basta. La bravura con cui i Delawater ci trascinano nel loro mondo acqueo, nel loro libro aperto (per caso o meno) sull’undicesima pagina, non basta a tenerci ancorati lì, a volerne ancora. Sembra una scusa da amante paraculo (“non ti amo, ma amo stare con te”) ma è la sacrosanta verità. Un bel disco, Open Book at Page Eleven, di Rock indie sognante e morbido, di melodie e armonie progettate al millimetro, di soundscapes aperti e confortanti, di Pop studiato e arrangiato e prodotto con coscienza ad ogni livello, ma che lascia poco il segno. Una volta arrivati qui, però, al prossimo passo la strada è breve: e i Delawater promettono bene.

Be Forest – Earthbeat

Luogo d’ascolto: davanti ad una puntata di Ballarò senza volume, il miglior modo per capire la politica, guardando solo le facce.

Umore: come di chi non si spiega perché ha voglia di pulire lo schermo con la carta igienica.

Secondo lavoro a distanza di tre anni (il primo Cold era del 2011) per i pesaresi Be Forest. Pesaro in musica, dove l’avevo già incontrata? Già, poco tempo fa avevo recensito il disco dei Soviet Soviet che condividono con i Be Forest la provenienza. Evidentemente non è un caso, seppur con mio sommo stupore considerato il clima e la vocazione estiva della città marchigiana, perché lì dove la cadenza abruzzese cede il passo a quella riminese deve esserci una scena molto devota a certo tipo di atmosfere musicali demodè e piuttosto 80’s. Non che i Be Forest siano simili ai Soviet Soviet, per carità, il punto di contatto è che entrambe le band sembrano attingere a quel lato più cupo e ipnotico di quegli anni Ottanta che furono di band come, la prima che mi viene in mente e senza nemmeno sforzarmi, i Cure. Operazione meritoria, troppo spesso e per troppo tempo quegli anni li abbiamo identificati con le spalline di Simon Le Bon e i colpi di sole di Nick Rhodes, invece in quegli anni si costruì quel movimento che avrebbe influenzato sotterranei di rock di almeno altri tre decenni, benché riconoscerlo non era facile e spesso lo si arguiva solo dai riferimenti che professavano band che risultavano molto diverse in termini di proposta musicale. In questa ventata di Alt Rock tutta italiana invece sembra di sentire proprio quell’odore di quegli anni, in maniera chiara ed inequivocabile, non solo per le armonie o le progressioni dei pezzi ma anche e forse soprattutto per i mixaggi. In Earthbeat i riverberi sembrano ricostruiti fedelmente ad immagine e somiglianza di quelli dei tempi che furono, tutto sembra esser stato scelto in funzione di un’idea onomatopeica della musica, di un disco che evochi i suoni della natura. L’uso insistito di timpano e di linee di basso ostinate sugli ottavi ricorda i addirittura i primi U2, i temi della chitarra sono così soffusi da integrarsi benissimo con la voce fredda di Costanza Delle Rose come due fari di una macchina nella neve al buio.

Il disco inizia con ben undici secondi di silenzio prima di “Totem”, il primo pezzo, ed è sicuramente una scelta rischiosa perché presta subito il fianco alla battutaccia del recensore stronzo “sono gli undici secondi migliori del disco”; non sarà il mio caso perché il disco l’ho ascoltato più volte e l’ho gradito dal primo ascolto. Inizia e segnalo un arpeggio molto simile ad una suoneria di iphone: mi ha messo diverse volte in difficoltà perché pensavo di ricevere una chiamata ogni qual volta mettevo su il disco. Tra i pezzi da segnalare in una tracklist che scorre via fluida ma anche fin troppo liquida c’è sicuramente “Ghost Dance” tutta imperniata con melodie pentatoniche dal vago sapore giapponese che sembrano scritte usando solo i tasti neri di un piano, impreziosita anche da un bel suono di synth analogico molto vintage; inoltre “Sparale”, onomatopeica e ipnotica con il suo tema costruito su una scala maggiore ripetuto fino allo sfinimento che riesce a riprodurre mirabilmente l’idea visiva di uno scintillio, che poi diventa un abbaglio e poi colpo di sole che alla fine ti stordisce per quanto è ossessiva. Complessivamente i Be Forest, rispetto al primo lavoro (lo dico senza mezzi termini, mi è piaciuto di più) cercano una normale e fisiologica evoluzione che solo in parte si è sostanziata in idee musicali valide. Sembra che vogliano andare verso una direzione ma ancora non hanno chiara la strada da percorrere. I pezzi sembrano non esplodere mai e rimangono sempre molto sospesi in un terreno emotivo in cui l’ascolto finisce per essere disorientato. In questo disco è altissimo il rischio di non ricordarsi un pezzo più di un altro, altissimo il rischio di non mettere il disco per ascoltare ma per accompagnare con il sottofondo un’altra attività, fortissimo la sensazione che utilizzare lo stesso chorus su ogni chitarra del disco finisca per azzopparne la versatilità.

Forse però il vero problema è un altro ed è il mio: forse il problema che ho recensito i Soviet Soviet prima di loro e forse, non so se succedeva anche negli anni Ottanta, al secondo disco in quindici giorni questa scena comincia a diventare moda, comincia già a risultare un po’ posticcia. In due parole mi ha rotto un po’ i coglioni.

Warpaint – Warpaint

Ho visto le Warpaint dal vivo nel loro primo concerto in Italia, al Magnolia di Segrate, non mi ricordo l’anno (ricordo però che chiudevano la serata i Dinosaur Jr). Già all’epoca le quattro fanciulle California-based mi avevano saputo conquistare (dopo aver già conquistato gente tipo John Frusciante, che aveva mixato e masterizzato il loro EP d’esordio, Exquisite Corpse) con la loro miscela di Indie rarefatto e ossessività psichedelica vellutata, sospesa, da persiane chiuse su cappa di fumo da bong, con la luce a filtrare, gialla e pallida, tra le volute lente. Ecco, le Warpaint mi fanno salire l’espressionismo.

In quest’ultimo album self titled, che segue il già fortunato ma alquanto sfilacciato The Fool del 2010, la strada della nebbia Psico Indie è stata presa con ancora più forza e convinzione, trasformandola quasi in un labirinto purpureo di involuzioni fosfeniche, un palazzo escheriano in cui perdersi in saliscendi e false porte. Gli ingredienti del preparato psicotropo sono semplici e neanche troppo imprevedibili (vedere ultimi dischi dei Wild Beasts, per esempio): ritmiche quadrate e ossessionanti, con largo uso di drum machine e percussioni varie; un mare di synth, arpeggi di chitarra in delay, insomma, tutto quanto di più atmosferico ed etereo si possa innestare intorno a pattern ridondanti e riff dai tempi spezzati e rotolanti; e per finire, voci lontane, morbide, d’una femminilità impersonale, una sull’altra, come un coro di occhi lucidi a brillare nel buio.

Il disco (prodotto da Flood, già al lavoro con, tra gli altri, Smashing Pumpkins, Sigur Rós, Nick Cave And The Bad Seeds e mixato da Nigel Godrich di radioheadiana memoria) non ci rimane impresso per qualche canzone in particolare (anche se quelle riuscite per se ci sono: “Love Is to Die”, un instant classic, o “Disco//very”, col suo andamento danzereccio e strafottente, che farebbe la sua porca figura come colonna sonora in qualche episodio di Girls) ma è nel complesso che gira come deve, nella somma delle sue parti: una cavalcata mentale da strafatti californiani che può diventare il ballo ipnotico e lento di qualche sballata nei piccoli locali di LA (d’altronde, “love is to die, love is to not die, love is to dance […] why did you not die, why don’t you, why don’t you dance, and dance…”). Insomma, un buon prodotto in cui perdersi in occasioni rilassate da riempire di fumo e atmosfera. Astenersi cercatori di graffi ed oppositori delle droghe leggere.

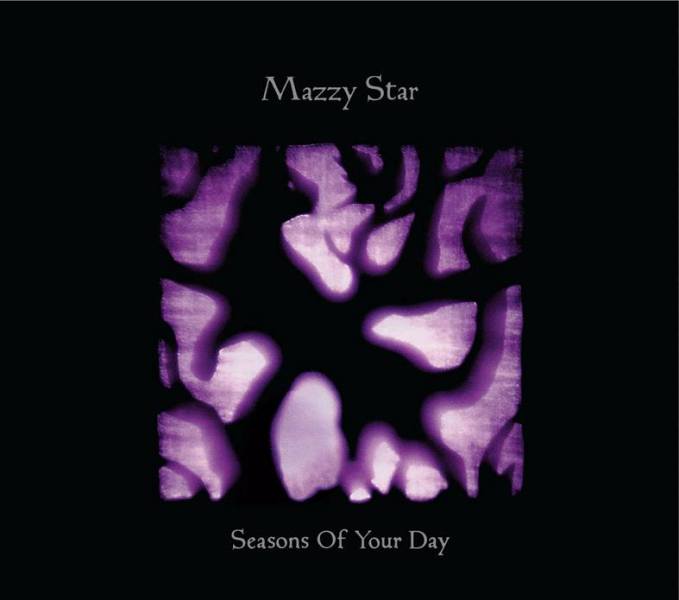

Mazzy Star – Seasons of Your Day

Tutto ciò che arriva dalla west coast statunitense, di solito, ha un suono più avvolgente e rarefatto. Sarà il sole, saranno le palme, il mare o il deserto ma anche questa volta, dopo diciassette anni dall’ultimo lavoro, i Mazzy Star continuano a sognare e nessuno se lo aspettava, prima del loro tour di rilancio, nei primi mesi del 2013. Seguaci del Paisley Underground, anzi, diretti discendenti dei Dream Sindacate, David Roback e la dolcissima Hope Sandoval raggiungono la fama nei primi anni 90 (qualcuno ricorderà “Fade Into You”) e, dopo essersi dispersi senza mai dividersi, tornano da noi con Seasons of Your Day, un lavoro sulle tracce dei precedenti seppur uscito oggi. Sembra che i due non abbiano mai abbandonato il loro stile iniziale.

Un misto di Blues e Psichedelia contribuisce a creare atmosfere oniriche che fuoriescono dalle corde di Roback, con la voce calda e suadente della bellissima Hope Sandoval a rendere seducente il tutto. I testi sono frammenti di vita, attimi, momenti, pensieri quotidiani che si sciolgono nel tempo. Rimorsi, rancori, occasioni sfuggite, come suggerisce il titolo dell’album, le stagioni dei tuoi giorni, Seasons of Your Day. I brani ci raccontano pezzi di vita come in “In the Kingdom”, un luogo perfetto per musicisti che si contaminano vicendevolmente e viaggiano tra mille domande. Altra fantastica canzone è “California”, malinconica e nebulosa, racconta una terra natale lontana, sempre radicata nell’anima, in cui un giorno si tornerà, tenuta, nel cuore, sempre a portata di mano. Testi profondi, poetici e suoni diradati come in “Season of Your Day”, che dà il titolo all’album, una ballata all’amore che non c’è mai stato, che non è mai nato, sempre ambiguo e sfuggente, gracile: “ Won’t you let me come inside? I’ve released all of my pride. I know you’re alone because I’ve been there. I was storming all of the day outside your door . It’s a misery that the rivers will never stream me back before”. I Mazzy Star, dopo tutto questo tempo, non devono dimostrare nulla a nessuno ma rendere conto solo alla propria musica ed è quello che fanno meravigliosamente con questo sound galleggiante, leggero e malinconico allo stesso tempo.

Les Enfants – Persi nella Notte

Nuovo EP per Les Enfants, band milanese dall’immagine accattivante ed affettuosa: musicisti, ma soprattutto amici (e scout, a quanto pare), che passano il tempo nella loro sala prove non solo a scrivere questo Persi nella Notte ma anche a costruire cose, fare in generale arte varia, e chissà cos’altro. Persi nella Notte, che dura più o meno un quarto d’ora e contiene quattro canzoni più un “Intro”, è un flusso ininterrotto di suoni, spesso notturni, sempre sognanti, sospesi, che stanno tra l’hip degli Arcade Fire e una circolarità alla Wild Beasts. La scrittura è semplice, diretta, lineare e ciò che conquista sono le sonorità, azzeccatissime: i quattro accordi che ruotano lenti come la luna nel cielo, sopra ritmiche dall’economia indovinata, tra soundscape di basso e synth punteggiati di accenni di glockenspiel come stelle, e una voce piena, gonfia di effetti e riverbero, a declamare decisa e quasi disumana nel buio.

Un disco velocissimo, leggero, furbissimo, se vogliamo, cosciente fino alla fine dell’inserirsi in una precisa nicchia di pubblico e quindi utilizzando tutte le armi a disposizione per conquistarla. Intendiamoci, questi Les Enfants mi sembrano persone serissime e rigorose, e dietro ciò non riesco proprio a vederci alcun calcolo: è il loro modo di fare musica che ha un appeal molto contemporaneo e molto “alla moda”. (O forse sono io ad essere un outsider e a non capirci un cazzo. È possibile. Forse addirittura probabile. Me ne farò una ragione).

Persi nella Notte è il disco che vorresti non ti piacesse, perché la band ti sembra addirittura funzionare troppo bene, compatta, sorridente, felice. La felicità, in questi tempi zannuti e ghignanti, è quasi fastidiosa. Poi ti accorgi di essere ancora umano, e vuoi solo sorridere con loro, abbracciarli uno per uno e riascoltarti il disco per capire come diavolo fanno. “Forse da piccolo dovevo fare lo scout, maledizione”.