Che Django Reinhardt si sia reincarnato in Campania fondendosi con le sonorità locali? Questo il primo pensiero che salta alla mente quando inizio ad ascoltare “Catacatassc’”, primo brano del disco d’esordio de La Bestia Carenne. Intendiamoci bene però: qui l’influenza del famoso ed indimenticato chitarrista belga si sente già dalle prime battute ma di Jazz c’è giusto qualcosa, solo un timido accenno; c’è tanto invece di rumorismo tipico della No wave newyorkese e persino di musica tradizionale mediterranea (in particolare greca). Folk quindi? Probabilmente sarebbe piuttosto limitante ascrivere queste tredici canzoni in un solo genere, per cui forse è meglio procedere continuando l’analisi brano per brano senza scadere in inutili “etichette”. In fondo di idee il gruppo è pieno, come si evince in “Il Sapore”, che a tratti ricorda anche Vinicio Capossela, e in “Billy il Mezzo Marinaio”, un dolce e malinconico Swing che ci riporta indietro fino agli anni cinquanta. L’inizio di “Le Cose che Desideri” addirittura rimembra lo stile Frippiano, ma conclude collegandosi con una traccia di appena ventuno secondi dal titolo eblematico “#1” in cui un piccolo vociare fa da sottofondo a un cantato in lingua inglese; giusto il tempo di introdurre “La Vacanza di un Ferroviere” dedicata a una categoria di lavoratori di cui spesso ci si dimentica di parlare nelle canzoni. Il viaggio sonoro prosegue con “Transkei” e “Una Macchina Trasversale”, in cui Giuseppe Di Taranto (voce e chitarra acustica) Antonello Orlando (chitarra elettrica), Paolo Montella (voce, basso e tastiera) e Giuseppe Pisano (percussioni) raggiungono l’apice del mio personale indice di gradimento. E così si giunge al secondo spartiacque, “#2” , che però forse avrei evitato, in quanto non aggiunge né toglie nulla al valore artistico del disco. “Jeanne” è un piccolo concentrato di perfetta arte sonora, genuina e spontanea, tanto quanto lo scorrere molto enfatizzato ed accentuato delle dita sulle corde della chitarra in “Toccare”. “Uno Studente e Vysotskij” e la malinconica “Cadillac” chiudono questo disco che è praticamente privo di difetti . I quattro ragazzi campani hanno già un curriculum fatto di oltre ottanta concerti di cui molti in apertura per artisti quali Brunori Sas, Francesco Di Bella, Folkabbestia, Giovanni Block, Nick Mulvey, Nino Bruno e le 8 Tracce, Modena City Ramblers e 24 Grana ma sono sicuro di una cosa: verrà il tempo (presto… molto presto!) in cui saranno loro i veri headliner della serata! Bob Dylan e Neil Young sono stati avvisati.

Folk Tag Archive

Amaury Cambuzat – Amaury Cambuzat Plays Ulan Bator

C’è tanto dietro una chitarra acustica, c’è il cuore e la passione, ci sono dita consumate, c’è soprattutto un uomo. Amaury Cambuzat imbraccia la chitarra e ripropone dei (vecchi) brani degli Ulan Bator (tra il 1997 e il 2010), ecco come prende vita (oltre la campagna crowdfunding) il disco Amaury Cambuzat Plays Ulan Bator. Conosco bene le produzioni di Amaury, le ho sempre considerate come capi saldi della sperimentazione, un musicista capace di trasformarsi sempre, anche in veste di produttore. La sua arte musicale è geniale, vertiginosa, non si ha mai la sensazione di ascoltare qualcosa di stantio. Amaury Cambuzat Plays Ulan Bator suona sorprendentemente bene nonostante la non “originalità” dei pezzi, il suo è un magico approccio alla composizione. Parlavamo prima della capacità di Cambuzat di trovare sempre nuovi stimoli artistici, basterebbe riascoltare i dischi degli Ulan Bator per rendersi conto delle variegate soluzioni proposte. Ma questa volta c’è qualcosa di veramente innovativo nella produzione dell’artista francese, qualcosa di insolito: la sessione acustica. Esatto, questa volta si appende la chitarra elettrica al chiodo, quella capace di buttarci dall’inferno al paradiso nello stesso attimo, questa volta si suona in acustico. Il disco parte con “La Joueuse de Tambour” (Ego:Echo), mi lascio conquistare dagli arpeggi, dalla chitarra multiforme, da una voce calda che trasmette tranquillità. Ho sempre adorato le rivisitazioni dei brani in chiave acustica, un feticcio che mi porto dietro da sempre. Accarezzo il cielo irrespirabile, mi alzo per camminare quando l’impazienza inizia a diventare insopportabile, “La Lumière Blanche” (Vegetale). Continuo a seguire sempre la stessa linea di emozioni, il binario è fisso davanti a me, non posso sbagliare, una stretta al cuore mi arriva con “Hiver” (Ego:Echo), per continuare incessante con “Terrosime Erotìque” (Nouvel Air). Perché essere artisti completi, come Amaury Cambuzat, comporta la responsabilità dello stato emozionale altrui, la possibilità di modificarlo, mi sento i nervi scoperti quando ascolto “Along the Borderline”(pezzo inedito). Ora potrei piangere ed urlare, potrei sentirmi vivo, potrei vivere di ricordi senza voglia di futuro. Amaury Cambuzat Plays Ulan Bator si attacca alla pelle, inizia a consumarla per poi entrare dentro, si fonde al cuore. Un disco quadrato nonostante tutte le regole delle banali canzonette vengano a mancare, il duemilaquindici inizia con forti emozioni (il disco è del 2014), armiamoci di grandi aspettative e lasciamoci conquistare da questo album. Io questo genere di lavori ho imparato a definirli grandiosi, perché quando la musica ti entra dentro non può che essere importante. Amaury Cambuzat entra dentro come pochi altri, la conferma di un grande artista. Vogliamo dargli tutta l’importanza che merita? La musica non può fare a meno di lui.

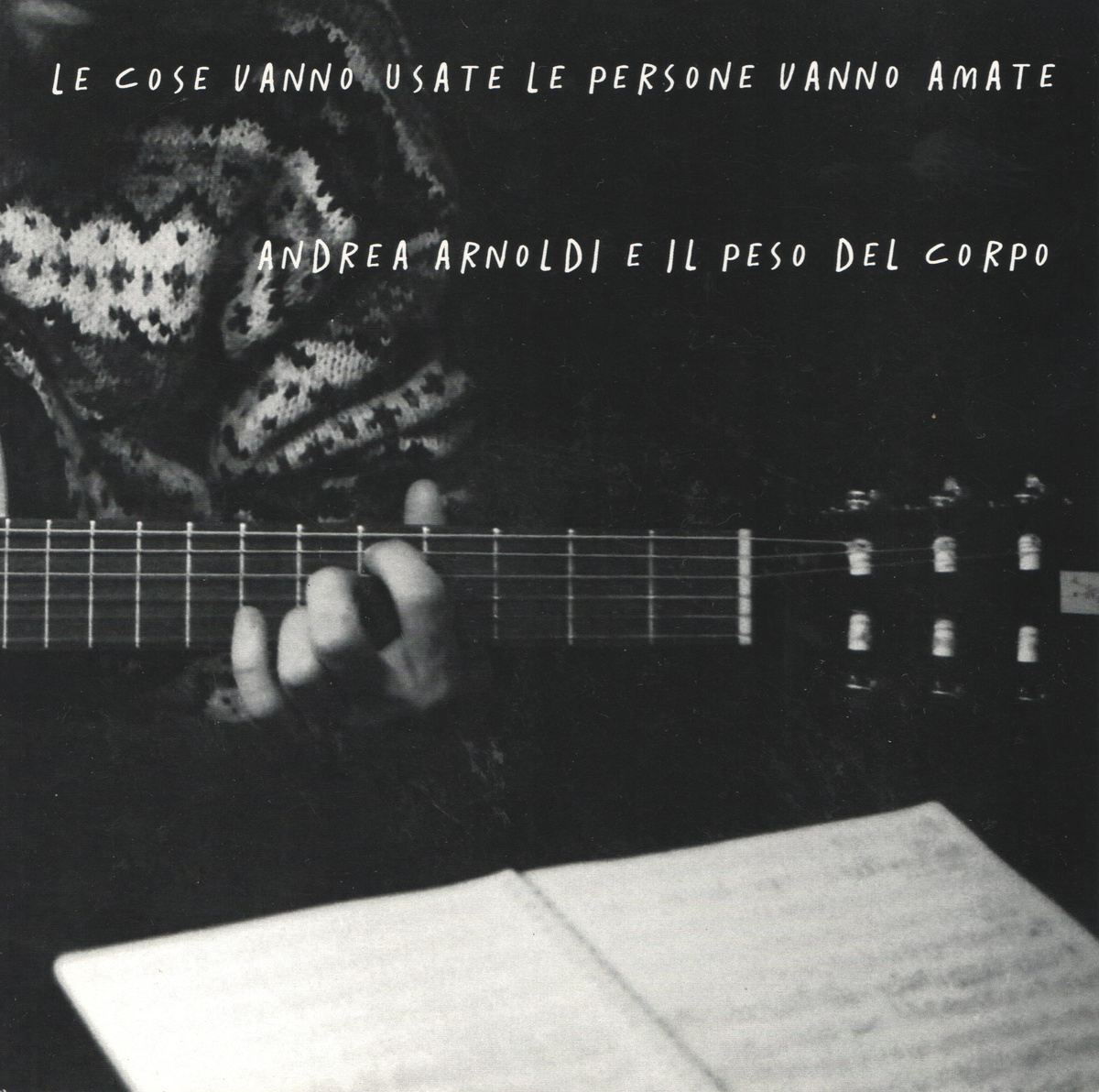

Andrea Arnoldi E Il Peso Del Corpo – Le Cose Vanno Usate Le Persone Vanno Amate

È, pare, un disco sulla morte, questo Le Cose Vanno Usate Le Persone Vanno Amate dello stralunato Andrea Arnoldi, accompagnato da tutta una serie di musicisti che va sotto il nome de Il Peso Del Corpo. Ma questo suo status di concept escatologico potrebbe sviare l’attenzione, potrebbe confondere e dare un’idea sbagliata: Le Cose Vanno Usate ecc. è un disco di cantautorato leggero (e non per questo senz’anima, anzi), canzoni d’arpeggi lievi di chitarra acustica affondate in atmosfere cangianti fatte di strumenti vari e curiosi, archi, theremin, organetti, fiati, sitar, campane. Una scrittura che sa essere impalpabile e piena di grazia, disposta a farsi indietro per dare spazio agli arrangiamenti, vero gioiello di questo disco che si espande e si gonfia in code e introduzioni oniriche, celesti, su armonie comode ma prendendo strade anche poco battute nel folto selvatico di volumi contenuti e rigoglio sonoro, ricco di timbriche originali e sognanti. La scrittura di Andrea Arnoldi è sommessa e gentile, si muove per scarti sottili, evanescenti (“tu risplendi come i melograni / e hai rami al posto delle mani / io sono vuoto come un cruciverba / e sulla testa mi cresce l’erba”, da “Àncora”; “E quanti anni abbiamo adesso / e dove siamo? / Ne avete quasi mille / e siete biologia”, da “L’Ortica”; “e per ringiovanire recatevi in un campo / scavatevi una fossa, sdraiatevici dentro / davvero è poca cosa ma del vostro triste corpo / si nutrirà una rosa / e questo, che io sappia / è il solo scudo contro l’aldilà”, da “Ringiovanimento”). Una poetica delle leggerezza, del peso nascosto e alleggerito, sussurrato, in equilibrio. Unica pecca la voce, poco incisiva, con un timbro che a volte stride, ma che, bisogna riconoscerlo, è stata adattata il più possibile al mood etereo del disco. È un disco da scoprire e riscoprire, sperando che non passi senza lasciare traccia, sperando che rimanga nell’aria il tempo di farlo penetrare nelle orecchie e nella testa come l’acqua che filtra nella terra o come la luce che ci bagna le retine sotto le palpebre chiuse in un giorno di sole. “Non voglio perdere la meraviglia / di amar qualcosa che non mi somiglia”.

Fabi Silvestri Gazzè – Il Padrone della Festa

Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè insieme per un album corale, in parte scritto a sei mani e in parte fatto di apporti personali dei tre cantautori della scuola romana. Apprendo la notizia sul web ad aprile dello scorso anno, a ridosso dell’uscita del primo singolo estratto, “Life is Sweet”. Un banner pubblicitario lampeggia sulla pagina web, sono mio malgrado alla ricerca di una macchina nuova e non c’è modo di sfuggire agli algoritmi della rete, e accanto all’articolo l’ironia della sorte ha appiccicato un annuncio che recita “usato garantito”. Sono in molti a dire che l’arrivo di un lavoro corale fosse prevedibile e alcuni lo auspicavano da tempo. A metà settembre, la release ufficiale de Il Padrone della Festa. È inequivocabile sin dal primissimo ascolto che il succitato padrone qui è Fabi. Tra le dodici tracce individuo i brani di Max Gazzè con un pizzico di fatica in più di quella che avevo preventivato. Il suo sound ironico fa capolino solo in “Arsenico”, giustapposizione di fiati e liriche sottili, dopo tre brani sufficienti a sancire il ruolo di deus ex machina di Niccolò. Non si discute l’eccelsa fattura del prodotto finale. Esecuzione raffinata e cura puntuale nelle registrazioni sono garantite da un esercito scelto di musicisti, tra cui Roberto Angelini e Adriano Viterbini solo per citarne un paio, oltre che ovviamente dall’esperienza dei tre generali. Ciò nonostante resto perplessa sulle dichiarazioni del trio sulla natura ludica e spontanea dell’esperimento. Il Padrone della Festa ha piuttosto l’aspetto di un’esca da lanciare nei palasport, non di un divertente e sperimentale mescolarsi. Eppure in passato li avevamo visti collaborare fruttuosamente (indimenticabile “Vento d’Estate” di Fabi e Gazzè, raro caso di pop contagioso e al contempo raffinato) o guidarsi vicendevolmente l’uno nelle fatiche dell’altro senza contaminarne la natura. Li ritroviamo ora miscelati in un modo che finisce per appiattire le peculiarità di ognuno, quei dettagli che pur gravitando nello stesso circuito li avevano sempre piacevolmente contraddistinti. Inevitabile è perciò che questo “usato garantito” che i tre propongono oggi suoni meno potente se paragonato agli episodi del passato di ognuno dei tre. Sì, insomma, sono un po’ incazzata, perché penso che con qualche sforzo in più e qualche sold out in meno ora io avrei tre ottimi dischi da ascoltare mentre invece me ne ritrovo uno soltanto con cui devo anche in qualche modo tentare di far pace, ed anche che dopo il successo del tour in Italia e in Europa la situazione appaia ormai consolidata e dovrò probabilmente accontentarmi di metter su “Lo Spigolo Tondo” quando avrò voglia della vocazione gitana di Silvestri, di “Canzone di Anna” come condensato degli arrangiamenti orchestrali di cui Fabi è capace, e accenderò un cero a “Il Dio delle Piccole Cose” pregandolo di concedermi a breve un Max nella sua forma migliore, tutto intero.

Emiliano Mazzoni – Cosa Ti Sciupa

Un bel mood quello creato da Emiliano Mazzoni nel suo ultimo Cosa Ti Sciupa, domanda senza punto interrogativo che è rovello interiore sulla scomparsa della bellezza (della “splendenza”, come dice lui). È un mood di pianoforti, fisarmoniche, elettriche distanti, batterie, una voce sghemba che tortura accenti e metriche però poi sa appoggiarsi ad immagini (anzi, visioni) di allucinata potenza (“Ci spogliammo come due trionfi sull’altopiano”, da “Ma Perché Te Ne Vai”) mentre si raccontano storie d’amore carnale e spirituale, abbandoni, viaggi, panorami antropomorfi. È un mood raccolto, che più è raccolto e più funziona: “Un’Altra Fuga” con la sua corta coda strumentale che è già da sé un racconto, o “Ragazza Aria”, fatta di scambi di chitarre ventose e pianoforti gocciolanti, che poi entra un’armonica e tutto sta dove deve stare. Le batterie più dritte (la marcetta di “Canzone di Bellezza”), le filastrocche scanzonate (“Hey Boy”), le atmosfere più sixties (“Nell’Aria C’Era Un Forte Odore”) spezzano qui e là la concentrazione, ma non è detto che sia un male. Anzi. Emiliano Mazzoni è un cantastorie da pianoforte, con le mani sui tasti bianchi e neri e i piedi scalzi nell’erba della montagna (o così almeno lo immagino io); è notturno e selvatico, c’è del vento e ci sono ombre di alberi dentro le sue canzoni, ci sono pelle e terra (che poi sono la stessa cosa) e qualche, intensa, mancanza. Si stacca con leggiadria dalla sfilza di cantautori col chitarrino da quattro accordi per volare nella luce netta di un tramonto boscoso dal peregrinare meno ovvio, e meno male.

The Heart and the Void – A Softer Skin

Secondo EP per il sardo Enrico Spanu, che in sei tracce di rarefatto Folk ci racconta l’amore nelle sue più diverse sfaccettature: L’amore come un errore in cui si ricade continuamente. Un amore passato ma mai realmente dimenticato. Un amore filiale. Un amore verso una persona che ormai non lo ricambia più. Un amore verso una persona che non si potrà mai avere. Un amore incondizionato per il quale si rinuncia a tutto. Il disco scorre tranquillo, sognante e semplice, fondato principalmente su chitarre in fingerpicking e una voce limpida, romantica, con liriche in inglese (in “This Thunder” sentiamo aggiungersi una leggera batteria, mentre cambiamo marcia in “Down to the Ground”: chitarra – elettrica – sporca, sonaglio e un suono d’organo in sottofondo). Non c’è molto altro da dire su A Softer Skin, un disco che fa della semplicità un motivo d’esistenza. Normalmente prodotti del genere mi stufano presto, immersi come siamo in un mondo saturato di cantastorie con la chitarra in braccio che fanno il verso ai songwriter anglosassoni, per la maggior parte delle volte anche in modo soddisfacente, per carità… ma alla fine ci si chiede perché ascoltarne cento diversi quando si può esaurire praticamente tutto il campionario con una rapida carrellata tra Bob Dylan e Damien Rice, passando da certe cose dei Decemberists? Ecco, questa volta faccio una piccola eccezione per The Heart and the Void, che anche senza uscire dai soliti binari, senza particolari guizzi o chissà che innovazioni, riesce a farci passare i suoi venti minuti con dolcezza. Se vi piace quel mondo lì, dategli una chance, non ve ne pentirete.

Dry the River – Alarms in the Heart

Due anni or sono vedeva la luce Shallow Bed, un album splendido, che dava nuova linfa alla corrente (intermittente) Indie Rock, ricco di sfumature originali capaci di saltellare dal Gospel al Folk per merito di due fattori fondamentali: la voce di Peter Liddle e il violino di William Harvey. In parole povere, per me il must to have del 2012. E’ scontato quindi nutrire aspettative importanti nei confronti di Alarms in the Heart, anche se replicare la qualità del precedente disco non è cosa semplice tenendo anche conto della dipartita dello stesso Harvey, il cui talento è stato essenziale per la riuscita di Shallow Bed. Le prime due tracce, in purissimo stile Dry the River, con le loro melodie malinconiche, ci fanno imboccare la strada della speranza, consapevoli che tutto sommato quello che stiamo ascoltando arriva fino al profondo del nostro cuore. L’ospite d’onore Emma Pollock, leader dei The Delgados, rende ancora più emotivo il viaggio duettando alla grande con l’ugola incantata di Peter Liddle. Dopo “Roman Candle” però c’è una brusca frenata che mi coglie impreparato. Stento a crederci ma per rivedere un altro scorcio di sole devo attendere “Gethsemane”, che giunge dopo due episodi piatti e lamentosi (“Med School” e “ItWas Love That Laid Us Low”). Anche “Everlasting Light”, secondo singolo estratto, è preceduto dalla passabilissima “Rollerskate” e ciò mi incute timore di andare incontro, verso la fine, ad altre canzoni deludenti. Mi duole dover dare ragione alle mie paure, attestando Alarms in the Heart come un lavoro venuto bene a metà, sperando che non sia la parabola discendente del breve (seppur intenso) successo dei Dry the River.

Nicolas J. Roncea – Eight (Part One)

Prima parte di una trilogia di album contenenti ciascuno otto canzoni, Eight (Part One) di Nicolas J. Roncea nasce da alcune considerazione dell’artista sullo stato della musica dal vivo oggi: “L’interesse per la musica dal vivo, mi riferisco soprattutto a quella di nicchia, purtroppo è calato notevolmente e che la stragrande maggioranza degli appassionati ascolti musica quasi solo ed esclusivamente su Spotify o Youtube è una verità appurata e non è da considerarsi come una grande novità ormai. Sono orgoglioso degli ultimi brani che ho scritto ed ho pensato che tentare una nuova strada, utilizzare uno strumento per me ancora inedito, potesse essere un buon modo per arrivare a catturare l’attenzione di chi magari ad un mio concerto non ci sarà mai ed allargare i miei orizzonti”. Roncea dunque dallo scorso gennaio presenta i suoi brani in anteprima su Youtube, brani che poi andranno a formare, per l’appunto, tre album distribuiti digitalmente e, infine, un cofanetto fisico, che li conterrà tutti e tre. La prima parte è composta di canzoni per voce e chitarra, sulla scia dei songwriter di stampo anglosassone come Damien Rice, che infatti viene omaggiato con una cover posta in calce al disco, dove appare anche un pianoforte. Eight (part one) è dunque tutto qui: otto canzoni (anzi, sette, considerata la cover) di Folk in inglese, confezionato in maniera pregevole ma senza particolari guizzi, cosa peraltro dovuta anche alla voce di Roncea che non ha la delicatezza e il virtuosismo di un Damien Rice, ma non ha neanche la malinconica stortura di un Elliott Smith. Gli arrangiamenti sono per forza di cose minimali e lineari (come si è già detto, voce e chitarra) e quindi l’ascolto un poco ne risente. Le canzoni hanno una loro forza, ma questa si stempera nella prevedibilità del pacchetto. Aspettiamo il seguito della trilogia per osservare come si evolverà il progetto in un habitat meno scarno.

Area765 – Altro da Fare

Nel 2011 i Ratti della Sabina si sciolgono, abbandonati dal loro fondatore Roberto Billi. Ma i ragazzi della band hanno ancora molto da dire, e riformano la band senza Billi, la battezzano Area765 e, mentre portano dal vivo i brani storici in una veste più immediata e Rock, pubblicano un nuovo primo disco, Volume Uno. Passa qualche anno e si arriva al presente: esce Altro da Fare, un lungo (diciotto brani) disco unplugged dove i quattro componenti della band si divertono a riarrangiare in chiave acustica pezzi tratti da Volume Uno e dalla lunga storia dei Ratti. Il risultato è piacevole, un disco leggero e fresco, davvero immediato, che si fa ascoltare con desiderio. I brani sono vari, e se gli arrangiamenti sono scarni e nudi, questo non fa che concentrare l’attenzione sul nucleo fondante dei pezzi, rendendo il disco un ottimo punto di partenza per chi volesse approcciare la band (anzi, in questo caso, “le” band) per la prima volta. I due inediti (“Altro da Fare” e “L’Ultimo Tango”) si inseriscono perfettamente nella lunga teoria di ballate sostenute dagli strumenti a corda (chitarre acustiche, bouzouki, dobro), da una voce che suona vicina e intima, da poche percussioni e ancor più rari strumenti solisti (violino soprattutto, ma anche diamonica, armonica). Un disco da consumare anche con facilità, se si vuole. Un disco semplice, ma non banale. Un disco che è un concentrato di ottime canzoni, distillate dalla storia pluriennale di una band che sa fare molto bene il suo mestiere. Come un concerto privato, solo per noi, sulla spiaggia, sotto le nuvole, senza pensare a niente.

October Falls – Kaarna

Sono all’ incirca tredici anni che gli October Falls sono in circolazione e tantissime, oltre che pregiate, sono state le loro uscite. La loro peculiarità, riconosciuta da critici e pilastri dell’Ambient e del Folk, va ricercata nella capacità di coinvolgere e creare strepitose melodie con atmosfere da far perdere il fiato. Una di quelle band capaci di trascinare ad ogni suono, a ogni sua nota, a ogni arpeggio di chitarra. Mikko Lehto, perno della formazione, ha deciso di pubblicare una raccolta acustica di tutte le perle della sua discografia in un lavoro intitolato Kaarna. Si tratta di una compilation di un notevole spessore che ripropone anzitutto quei tre gioielli di “Marras”, “Saratus” e “Tuoni” nella loro interezza e in più le tracce “Usma”, “Viima” e “Polku” ritratte con chitarra acustica, pianoforte e qualche volta un’aggiunta del flauto. Chiaramente non c’è nulla di veramente troppo ispirato in Kaarna perché parliamo di un disco che comunque rimette in gioco vecchie chicche del gruppo anche se con un sound senza dubbio più limpido. A ogni modo resta il fatto che è piacevole riascoltare queste vecchie tracce che ricordiamo sono di un certo spessore e in più si mette il fatto che questa è effettivamente la prima raccolta degli October Falls, il che dunque, non è da sottovalutare. Questo il disco giusto per riscoprire il progetto di Mikko Lehto, mentre chi non lo conosce affatto può partire da questo lavoro per farsi un’idea, in Kaarna c’è abbastanza materiale per inquadrarlo. L’ unica cosa che resta da fare è procurarsi il platter e godersi le fantastiche canzoni presenti; gli amanti dell’ Ambient e del Folk rimarranno contenti dell’ operato del talentuoso artista.

Ex-Otago – In Capo al Mondo

Gli Ex-Otago arrivano al quarto disco con sempre più voglia di lasciare tutto e partire, per arrivare (chissà, forse) addirittura In Capo al Mondo. Perso per strada il Pernazza, ora nei Magellano, la bussola non sbanda troppo e la loro musica rimane leggera, acustica, diretta e “comoda”, se vogliamo – che non è assolutamente un male, anzi. Un disco che è una serie di serenate, di spiagge al tramonto, o, forse, al chiarore dei fuochi di falò in piena notte. C’è freschezza nelle dodici tracce di questa perfetta colonna sonora estiva, da ascoltare in auto, in barca, nelle cuffie mentre si sonnecchia in aereo con gli occhi mezzi aperti per guardare le nuvole, per una volta, dall’alto in basso.

C’è qualche pecca (personalmente non apprezzo i momenti parlati che affiorano qua e là, così come sono poco convinto dal tono salmodiante di Maurizio Carucci, che peraltro fa parte, in pieno, della cifra stilistica del gruppo, quindi mea culpa), ma il disco è una conferma del talento dei genovesi nel tessere trame impalpabili di corde e ritmi, chitarre acustiche e clap, flauti, tastiere e un’atmosfera di festa continua, una festa rilassata, d’altri tempi, d’altri luoghi (“Amico Bianco”, “Nuovo Mondo”). Saper indicare con precisione la strada per finire (tranquilli, sorridenti e senza troppi sbattimenti) In Capo al Mondo è il segreto e la ricetta fortunata di questo piccolo, grande gruppo che magari non ti cambia la vita, ma sa certo renderla più sopportabile.