Eighties e moda, synth e effetti di chitarra, voce alla Spandau Ballet e ritmiche indie, tipo dagli Arctic Monkeys in giù. Insomma, in questo Pop Culture dei torinesi The Hollyhocks c’è tutto quello che serve per farne un must, un successone, una sequela di hit con cui far ballare tutti i dancefloor hip della penisola. E tutto ciò che serve, aggiungo, per non farmeli piacere. La bravura c’è pure, non confondiamoci: le sintetizzate analogiche sono fatte come si deve, gli incroci di genere non annoiano, l’orecchiabilità è costante, le melodie accattivanti, e la punta del piede tiene il tempo senza particolari difficoltà. Però basta, dai. Ho passato troppi venerdì sera davanti a gruppi del genere, e di nessuno ricordo il nome. Le canzoni sembrano una sola, lunga canzone di trent’anni fa, bagnata nell’effervescenza indie pop così tipica di questi anni ’10. Ora, so benissimo di essere io quello sbagliato, per cui andate ad immergervi nella time machine electrostyle dei The Hollyhocks e ballateli fino allo sfinimento, so che ne siete capaci! Ma, per favore, lasciate me al bancone a bere da solo, vi raggiungo dopo… P.s.: O sono io a non capire cosa diavolo significhi post-punk, o la gente usa il termine completamente alla cazzo…

indie Tag Archive

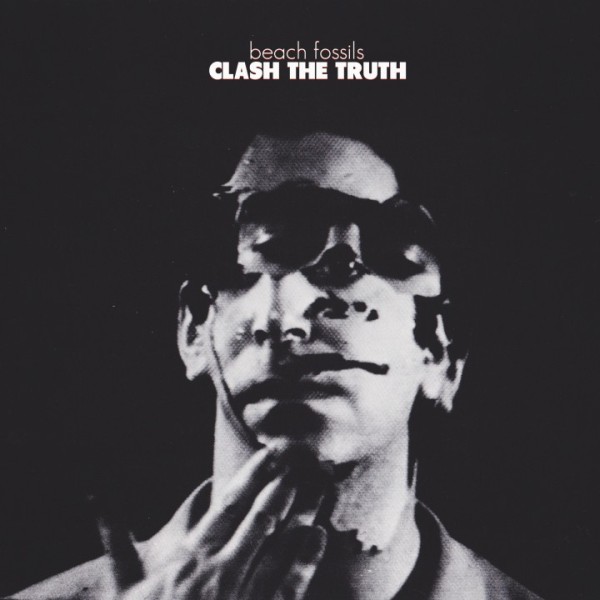

Beach Fossils – Clash The Truth BOPS

Ci sono dischi che si raccontano pezzo per pezzo. Si smontano, si analizzano, come un’autopsia, come al microscopio, atomo per atomo. Ce ne sono altri che invece sono un unico, grande viaggio. O un’atmosfera, una sola. Una fotografia a più dimensioni, da diversi angoli, ma della stessa cosa. Clash The Truth è fatto così. È onirico, sospeso, tenuto in volo dalla voce eterea e bagnata di Dustin Payseur, la mente dietro al progetto, un progetto nato DIY e casalingo e finito invece, con questo disco, in ben due studi newyorkesi (il primo è stato abbandonato, ad un certo punto, per colpa dell’uragano Sandy). Clash The Truth è fatto di melodie semplici, ritmi post-punk, bassi cordosi, chitarre che da acustiche diventano elettriche, morbide, poi acide, poi suadenti, ambienti riverberati e gonfi d’eco, come nuvole in fuga dentro la tua stanza. Melodie, ritmi, ambienti che sono una sola melodia, un solo ritmo, un solo ambiente, lungo quattordici tracce, circa mezz’ora. Poi, a scavare, si possono notare isole nella spuma (“Sleep Apnea”, la mia preferita, che non ha bisogno di spiegazioni; momenti drone e leggeri attimi strumentali, come “Modern Holyday”, “Brighter” e “Ascension”, a spezzare il tutto; brani leggermente più sostenuti – “Crashed Out”, “Burn You Down”, “Caustic Cross” – pronti a mescolarsi con l’ossessività della title track, o con il sogno Pop-Noisedi “In Vertigo”, con Kazu Makino dai Blonde Redhead) ma a svelarli tutti vi toglieremmo il gusto di scoprirli da soli. Dalla Captured Tracksun altro esempio di post-qualcosa leggero, facile, intimo, di scuola Low. E oggi, col mal di testa che incombe e un’altra primavera alle porte, è tutto ciò che mi serve.

Misachenevica – Come Pecore in Mezzo ai Lupi

Misachenevica è un nome veramente figo per una rock band, un nome talmente bello da influenzare tutto l’ascolto del cd (davvero!). Ti piacciono subito senza una reale motivazione, hanno un nome grandioso e nessuno può farci niente, sono quelle cose che ti rendono grande o sfigato dall’inizio. Arrivano dal nord est e ci sparano in presa diretta l’album Come Pecore in Mezzo ai Lupi sotto etichetta Dischi Soviet Studio. Il rock italiano più classico degli anni novanta come linea da seguire per orientarsi dentro questo lavoro non sempre coerente con le proprie potenzialità, nel senso che assaporo dei pezzi grandiosi e dei pezzi sinceramente superflui, come presenze indesiderate durante la migliore festa dell’anno. Una festa mesta per evocare i Marlene Kuntz del primo periodo catartico, una potenza meno sviluppata ma comunque sempre dietro l’angolo quella sprigionata dalle chitarre dei Misachenevica, meno graffianti ma molto emozionali. Misachenevica, devo sempre ripetere questo nome fino allo svenimento, ne sono rimasto troppo attratto. Misachenevica. Come Pecore in Mezzo ai Lupi in qualche maniera mantiene viva quella schiera di adoranti sognatori del primo indie (italiano) che vedevano perse le proprie speranze e non riuscivano più a riconoscersi in nessuna manifestazione musicale attuale, le pecorelle smarrite che ritrovano la retta via per rimanere nell’argomento lasciato percepire dal titolo del disco (anch’esso di una bellezza fuori dal comune).

Il pezzo “Figlio illegittimo di Kurt Cobain” lanciato come singolo impressionabile del disco (e qui sotto potete spararvi il video) tira da subito fuori una cattiva essenza di rock duro, primordiale e con una struttura melodica pop orecchiabilissima, si impara subito la strofa di un ritornello studiato alla perfezione e canticchiarla non è poi così male. Indubbiamente non parliamo del disco dell’anno, per quello bisogna guardare altrove ma non tutto è da prendere alla leggera, la band appartiene sicuramente alla fascia buona della musica italiana, quella che sovrasta la cattiva di molte migliaia di distanze. Ebbene il nome della band gioca a loro favore e incuriosisce un vago ascoltatore, se mi trovassi a scegliere un disco alla cieca sopra uno scaffale di un vecchio negozio di dischi la mia scelta cadrebbe senza esitazioni sopra di loro. I Misachenevica hanno già il potenziale commerciale nel sangue, una produzione più attenta e mirata li renderebbe competitivi sotto ogni punto di vista. Come Pecore in Mezzo ai Lupi al momento rimane un bel ricordo con tantissimo bisogno di conferme future, il vero rock si vede alla distanza.

Small Giant – Now We’Re Gone

Ai tempi della mia remota adolescenza le primissime scelte musicali che operavo si basavano principalmente, oltre che sul genere, sulla copertina. Sì, quella cosa che tutti oggi chiamano cover per aumentare il proprio livello di figaggine. Una buona cover fa di un ottimo disco un disco eccezionale, lo completa e gli dona quel valore aggiunto che altrimenti non potrebbe ben veicolare la sua fruizione e distribuzione. Non provate neppure a pensare che sia un mero accessorio non facente parte di un disco nella sua totalità: dimostrereste che di musica non ne capite proprio un cazzo. Ben lungi da chi ci legge. Bene, la cover di questo album lo identifica in maniera egregia, e non è roba da poco nel mondo del fai da te di oggi, dove tutti si sentono fotografi o grafici con uno smartphone in mano. L’immagine è quella di una libreria piena di libri e giocattoli (molto ben realizzata) piena di citazioni provenienti dal passato (vi invito a cercarle), un rimando voluto all’età dell’adolescenza che fa da filo conduttore in questo ep di italo dance, così come ama definirla il suo autore Simone Stefanini, già conosciuto ai più per essere il chitarrista dei Verily So, ma che in questa sua escursione solista si presenta come Small Giant. Anche lo pseudonimo da lui scelto è dei migliori, essendo che qualsiasi adolescente si sente un piccolo gigante dentro. Molti anche fra le gambe, ma questa non è sede per dibattiti di tipo freudiano, qui si parla di musica, e di musica continuiamo a parlare.

Questo Now We’Re Gone nasce come vero e proprio tributo ad un certo tipo di musica degli anni ’80 e da subito attira l’attenzione per la sua semplicità e la sua pulizia, dirottando l’ascoltatore più che sulle citazioni, sulle intuizioni e le atmosfere che i brani lasciano traspirare coinvolgendolo nei suoi suoni essenziali ma tiepidi e rassicuranti.

A partire dagli arrangiamenti dei brani, l’album suona compatto e delicato, le sue melodie si intersecano alla perfezione ed esondano (notare il termine esondare, anch’esso reminiscenza delle mie interrogazioni di geografia in piena adolescenza) in un ordinato e ben bilanciato ascolto. Now We’Re Gone si articola molto bene a partire da We Were Fuckers, con il suo sound pacifico, passando per le tastiere frenetiche e la chitarra selvaggia di The Night Apollo Died (Apollo Creed, proprio lui), o alle più introspettive Murakami e The Other Me. Divisi, con il suo vocoder ed i suoi suoni fortemente pacifici ci trasporta dritti dritti in una qualsiasi domenica pomeriggio del 1987, mentre è evidente lo struggersi da quindicenne trasportato avanti nel tempo in Another Way to Die. La bonus track, Neverending Story, è proprio quella Neverending Story, colonna sonora della pellicola che un po’ tutti conosciamo e che, nonostante l’ottima realizzazione, sembra a mio parere leggermente troppo ridondante ma tutto sommato azzeccata per completare l’insieme. Il sound del disco nasce da basi elettroniche molto semplici arricchite da tastiere e chitarre molto ben studiate (The Night Apollo Died su tutte) e parti vocali di tutto pregio. Il tutto per merito anche delle ricchissime collaborazioni, come quella di Laura Casiraghi degli Starcontrol, o Davide Lelli dei The Please, per passare aStefania Salvato dei Talk To Me, ad Emanuele Voliani dei Bad Love Experience, Luigi Cerbone degli Elara, oltre ai due Verily So Marialaura Specchia e Luca Dalpiaz, fino alla più prestigiosa di John Neff dei lynchani Bluebob.

L’album suona quasi come una sperimentazione a tutto tondo dove poter affondare la zanne più del solito e dove anche la sua etichetta, la Fairy Sister, sperimenta la sua stessa esistenza, essendo questa la sua opera prima.

Now We’Re Gone è sicuramente un’ottima prova che lo stesso Stefanini affronta a testa alta, parlando linguaggi a volte diversi dai suoi abituali ma con grande dimestichezza, pronto a mettersi in gioco per divertimento ma anche per cercare un po’ se stesso, proprio come tutti i buoni adolescenti non mancano di fare.

Takoma – The Good Boy Sessions

Arrivano dalla Sardegna passando da East London, mangiano cantautorato folk americano a colazione (Dylan, Guthrie, il più recente Johnston, Fahey…) e si chiamano Takoma. Erano in due, ora sono in tre, e sanno già di classico: in questo caso, non necessariamente un male.

Queste The Good Boy Sessions ci trasportano in un altrove fatto di chitarre afose, batterie western, voci e cori dai tempi d’oro del folk americano. Il gusto, morbido e diretto, per le melodie orecchiabili non monopolizza questo lavoro, che è capace di rimanere frizzante e di miscelarsi con un gusto più moderno e “indie” (un’operazione che ricorda da vicino cose tipo i Mumford & Sons, per intenderci), in un “revival” che rispetta la tradizione e allo stesso tempo percorre il sentiero del vintage con stile e sobrietà, senza voler strafare.

Sette brani, dal movimentato Movie 30 al rarefatto Frozen star, dal lento e funereo The Walk fino al “+ indie – folk” Easy way out, che passano confortevoli nelle orecchie: i Takoma hanno il dono della sintesi, “asciugano” gli arrangiamenti, compongono con un ottimo senso della misura, rendendo The Good Boy Sessions un’ottima scelta per chi vuole cullarsi con un po’ di musica retrò che però abbia anche quel guizzo neo-folk che ultimamente incanta tutte le platee indie del pianeta.

Calcutta – Forse…

È scientificamente provato che vivere l’esperienza del viaggio nel tempo ha pesanti ripercussioni sul fisico e sulla mente. Io, ad esempio, ne ho vissuta una proprio di recente ed ora mi sento debilitato e fuori forma, faccio fatica a concentrarmi ed a portare a termine qualsiasi semplice azione quotidiana. A parte lo shock di essere catapultato ai giorni della mia adolescenza dove tutto sapeva di brufoli e marmellata, il trauma più grande è stato trovarmi faccia a faccia col me stesso di 20 anni fa che, traslucido di fronte allo stereo, mi ripeteva: “Non farlo, nooo!”. Un evidente caso di paradosso temporale, che avrà pesanti conseguenze sul mio futuro e forse anche sul mio passato. Forse prima di quell’incontro ero un ricco e lardoso figlio di puttana che se ne stava stravaccato sul suo yacht a contare soldi e prendere il sole… Ma veniamo al punto.

È successo che con estrema curiosità ho inserito nel lettore del mio stereo questo Forse… di Calcutta, un giovane cantautore di Latina che si propone forte solo della sua voce e della sua chitarra acustica, e già penso ad una di queste nuove leve dell’indipendenza nostrana tutta barba, occhiali da nerd e melodie esili esili pronte a buttarti nella malinconia e nella depressione. Invece nulla di tutto questo. Parte la prima traccia, Senza Aciugamano, che è da subito molto piacevole e ricorda lievemente i Grant Lee Buffalo per ritmica ed impatto, ma non solo… Il brano si fa ascoltare senza alcun impedimento e prosegue naturalmente fino alla fine, ma è netta una sensazione di deja-vu che ne permea l’esecuzione. Non riesco a capire cosa sia, bisogna andare avanti…

Solo al terzo brano il collegamento è ovvio. Me ne rendo conto quando davanti a me si materializza il poster di Lucio Battisti che mia cugina teneva orgogliosamente sulla parete più grande della sua camera e che ora è proprio qui, davanti a me, evocato dal timbro rauco e distante del nostro Calcutta. Mica roba da poco, direte voi. E no, rispondo io, ma ce ne sarà davvero bisogno? Vado avanti e non mi scoraggio, anche se i miei jeans sono improvvisamente diventati a vita alta. Calcutta si muove bene fra liriche accattivanti e acrobazie semantiche, ti lascia canticchiare ciò che hai appena ascoltato imprimendotelo bene in mente, a volte anche abbandonando strade già tracciate per avventurarsi in interessanti escursioni meno melodiche come in Nicole o nella spiazzante Il tempo che resta sing along, ma l’impressione che resti troppo ancorato al passato è evidente nella maggior parte dei passaggi. Intendiamoci, non che sia un plagio del buon Lucio con tanto di motocicletta e hp, ma questo Forse… ne respira appieno le arie peraltro conosciutissime e si confonde un pochino col già ascoltato. Pregevolissime sono comunque le citazioni (Arbre Magique), simpatico il tormentone dell’amico Enrico (Enrico), trascinante il non-sense (Cane) e interessanti le liriche (Pomezia, dalla quale Flavio Scutti ha tratto anche un video), ma forse non abbastanza per convincere chi ne è incuriosito ad apprezzare in toto il progetto che tuttavia si fa ascoltare ed apprezzare in quanto ad esecuzioni ed idee. Purtroppo la pesante eredità a cui si aggancia e che mi trasporta indietro nel tempo ne sminuisce la preziosità e non ne premia la bellezza anche se, ed è da rimarcare, è di certo un buon disco. È da sottolineare che il nostro si deve essere già cimentato col buon Lucio nazionale e che ne è sicuramente profondo conoscitore nonché artista che ha saputo far suo uno stile piuttosto che limitarsi ad imitare, ma per farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico per le sue doti cantautoriali forse dovrebbe discostarsene ancora.

Comunque dal giorno in cui ho ascoltato Forse… comincio a rimpiangere i pantaloni a vita alta: controindicazioni da viaggio nel tempo.

Hot Fetish Divas – Songs For A Trip EP

Quello che mi ha incuriosito subito di questa band è il nome Hot Fetish Divas. Un richiamo forse all’ostentazione dei nostri tempi. O una presa per il culo a chi se la sente ”calla” come si dice a Roma. Fatto sta che il nome della band unita alla splendida copertina dell’EP Song For A Trip, realizzata da Antonio Boffa illustratore di libri da bambino, mi hanno subito catapultato su bandcamp per ascoltarli. Chi meglio di un illustratore di libri da bambino poteva fare da copertina a quest’album che dal nome ci porta da se all’innocenza di sognare e poterlo fare come via d’uscita a ciò che opprime la nostra esistenza. Ma non c’è nulla di triste in questo album, solo carica e sfrontatezza tipica delle band Punk. Sarà che a me il genere piace ma non trovo altri termini per definirli ai primi ascolti: Forza, Sfrontatezza, Ritmo Serrato e Spensieratezza. Tutti gli ingredienti necessari ad una band punkrock.

Quest’album è stato registrato in poco tempo ed fa da apri pista al full-lenght album “Natural Inclination For Pussy” la cui uscita è prevista per questo mese.A mio avviso hanno tutte le carte in regola. Ascoltandoli mi sembra tutto mixato al punto giusto. Voce adatta al genere, chitarra superdistorta e batteria che picchia duro.C’è poco altro da dire su questa promettente band: semplicemente fantastici a mio avviso. Non posso far altro che aspettare il nuovo album e aspettare che passino a Roma per un live. Bravi ragazzi continuate così e i risultati non si faranno attendere.

Distorsonic – Dose Minima Letale

Parole e distorsione. O meglio poesia distorta, perché di poesia si tratta in questo disco bello denso del duo romano Distorsonic.

La band è formata da due veterani della musica underground italiana: Maurizio Iorio, basso, parole e distorsione (appunto) e Gianluca Schiavon, batterista che ha accompagnato One Dimensional Man e Skiantos.

Dalla prima nota dilatata di basso parte il richiamo al rock nostrano più rabbioso e libero dalle catene pop, quello che pone le radici nelle cantine e si dirama nei centri sociali. Una pianta che cresce in autunno, in luoghi umidi e lerci, che fotografa il degrado e l’(auto)distruzione di una società sotterranea fin troppo nascosta ma viva e piena di bava alla bocca. In ogni caso una pianta assai comune nel panorama indipendente: i Massimo Volume proponevano queste sonorità già 20 anni fa.

Dilatato come un elastico spanato, frenetico come la forma distorta delle luci autostradali, ossessivo come un altalena che continua a dondolare senza nessuna spinta, violento come la sigaretta del killer dopo la strage, furente e decadente. La lirica è sempre curata nel minimo dettaglio da Maurizio Iorio e a volte impreziosita dalla voce coinvolgente della doppiatrice Raffaella Castelli (“Carne Cruda”).

Detto questo, due sono i grandi pregi di “Dose Minima Letale”. Il primo è tecnico: il suono di basso, splendidamente registrato tanto da tagliare a metà le casse dello stereo.

Il secondo punto di forza è di essere un album di immagini: fotografie sbiadite, scenari cupi di sgabuzzini illuminati soltanto da una piccola lampadina nuda, appesa al soffitto. Il sole qui non lo si vede mai, regna il gelido pallore e come recita “Stordito da una gioia fredda”, la felicità è solo l’ultimo rantolo della vera passione che va a morire.

Un disco che passa il testimone della rabbia alla signora rassegnazione (“un cane rabbioso senza denti con la bocca impastata”). Un disco che di questi tempi è dovuto, ma forse non necessario.

Amelie Tritesse – Cazzo ne sapete voi del Rock and Roll

“Cazzo ne sapete voi del Rock and Roll” è il cd libro degli irreverenti spacca pensieri Amelie Tritesse, una carica bastarda di read’n’rocking in presa elettro diretta. Un disco di dieci pezzi accompagnati da un libro di racconti quotidiani di 64 pagine, testi ed illustrazioni.

Una cosa fregna. Poi il gioco musicale intrapreso tra brani recitati come qualche affermata situazione italiana insegna e pezzi in inglese di genuino rock and roll rendono questo lavoro interessante e propositivo per un ascoltatore che non cade mai nella solitudine della monotonia, rimanendo sempre attento alle circostanze. Molto Abruzzo nel complesso, la loro terra stanca di rimanere sempre al palo rinchiusa e tartassata da (in)fondati pregiudizi, l’orgoglio viene prepotentemente fuori, le palle ci sono e come.

Sensazioni bellissime in “Una ballata per Jeffrey Lee”, già ero cascato in queste sensazioni con il Circo Fantasma e non mi stancherò mai di farlo, un pianoforte struggente viaggia leggero ad accompagnare una calda voce dalle movenze interpretative di chiaro spessore.

Poi la title track “Cazzo ne sapete voi del Rock and Roll” arrovella cattivi pensieri nella testa presa da un tiro profondo di spino, qualcuno aveva già provato queste “cattive abitudini” portandone fuori consensi di nicchia. Io non ho mai capito un cazzo del rock and roll. Giuro.

Un opera prima per questi ragazzi dagli alti canoni artistici da considerare con lode, difficilmente collocabili in questo caos musicale indipendente italiano, una fresca realtà che cerca di differenziarsi dalla massa usando egregiamente tutte le armi del proprio arsenale artistico.

Un folk rock con puntine di sporca elettronica da maneggiare sempre e comunque fregandosene dell’estrema cura, gli Amelie Tritesse vogliono apparire essenzialmente per quello che sono senza inganno. “Cazzo ne sapete voi del Rock and Roll” prepara la musica verso un’altra rotta tutta ancora da esplorare, un ottimo inizio. Col botto.