Non è facile giudicare il lavoro di un disco basandosi su un minuscolo Ep di quattro pezzi. Certo che se la proposta dei Git & Cri, band trevigiana che ruota attorno al duo Stefano Zulian (chitarra) e Cristina Pizzol (voce), si dovesse riassumere nel primo pezzo “Summersweet”, non ci penserei due volte a dirvi di lasciar perdere. Un melenso Folk Pop, con pochissime idee espresse senza troppo entusiasmo e senza dimostrare quantomeno una tecnica fuori dalla norma. Evidentemente il tutto risulta incentrato sulla vocalità ma anche qui, non ci sono molte buone parole da spendere. Voce intonata perché non rischia mai di avvicinare i propri limiti e timbro dalla disarmante banalità. Poi arriva “Filled With Grace” e mi rendo conto, che questa ballatona strappalacrime, minimale ma comunque ricca di strumentazione e voci, in realtà quantomeno è orecchiabile e gradevole all’udito. Per un attimo spero di aver sbagliato nel condannare troppo in fretta ma “Bittersweet” mi riporta alla triste realtà. Voce inutile, suoni inutili e ci manca solo un ballo di fine anno tra la sfigata di turno e il figo dal cuore tenero in sottofondo e potrei anche farla finita qui e ora. Tutto il male è arrivato in lingua inglese ed io non mi sono sforzato troppo a comprendere le parole. Ma il vero calcio nelle orecchie mi arriva con “L’elefante”, che, come intuirete, è in lingua italiana. Resto senza parole, veramente non capisco come non ci si renda conto che per fare qualcosa di cosi ultrastrasentito, con arrangiamenti, testi, rime, ritmiche e melodie tanto banali ci voglia quantomeno una voce strepitosa. Non capisco ma dai, in fondo è solo un Ep.

pop Tag Archive

Makay – Equilibri Instabili BOPS (recensioni tutte d’un fiato)

Dentro questi cinque pezzi di Equilibri Instabili della band romana Makay, c’è una piccola bugia. Si tratta di un gruppo di cinque elementi (chitarre/basso/batteria/voce) nel quale artwork, testi e musica sono quasi tutta opera del chitarrista Alberto Marino. Eppure ogni momento del disco sembra essere destinato a promuovere la voce di Silvia Puddu più che la musica dei Makay. Sia nei brani più leggeri (“In Viaggio”, “Alla Ricerca Di Me”, “Mai Mai”), che in quelli più Rock (“Pensieri Rumorosi”), la melodia si tiene su linee soffici, morbide, precise e mai prepotenti, come a non voler minimamente rischiare di mettere in secondo piano quello che soffia dalle corde vocali di Silvia. Il più classico Pop proposto dalle varie voci femminili italiane (Giorgia, Elisa, ecc…). In verità, quella di Silvia è una voce gradevole, pulita, che ricorda a tratti la prima Elisa ma dal timbro fin troppo comune, nel suo mondo. A essere sincero, se dovessi basare il voto solo sui miei gusti, saremmo nell’ottica dell’insufficienza piena. Ma non posso negare la qualità vocale, l’esecuzione precisa, le sonorità distensive e accurate, perfette per fare da contorno alle parole. Se l’obiettivo era quello che ho intuito, i Makay ci sono riusciti alla grande. Fate una media di tutto questo ed ecco quel voto. La bugia? “Siamo una band, siamo i Makay”. Almeno in fase espositiva, non siete un gruppo, come non è un gruppo Vasco Rossi, Ligabue, ecc…. Tanti gregari, di cui uno straordinario nel suo eclettismo (Alberto Marino), al servizio del campione. Resta da capire se la voce di Silvia Puddu può davvero scalare la montagna del successo.

Martino Adriani – Non Date Retta A Me

La rima è sicuramente un’arma antica ma ancora efficace per fare breccia nel nostro cuore, nonché nel nostro cervello. E la rima è indubbiamente l’arma preferita da Martino Adriani, cantautore salernitano che sa giostrare le parole con grande semplicità e estro, senza cascare nel facile e frequente “sole, cuore, amore”. Martino rimane comunque a ridosso di quel baratro, cammina intorno al bordo dello strapiombo rendendo così la sua canzone infantile, sempliciotta ma mai banale e impersonale con quel pizzico di trash di amatoriale che rende il prodotto fresco, reale e onesto. Appositamente trash e amatoriale sembra essere stato studiato l’artwork, che riflette proprio alla perfezione il contenuto.

I brani del suo mini-album non sono capolavori e credo che lo stesso ragazzo campano questo lo sappia benissimo, non hanno nessun picco di genialità, ma hanno la rara caratteristica di attirare l’attenzione proprio per quelle parole che devono suonare insieme, per quella musicalità data da quelle coppie di sillabe che tendono a dare una sensazione di unione con la musica che si sta ascoltando. E allora rimaniamo sempre in attesa della prossima rima, sperando ci strappi un sorriso come spesso capita. La demenzialità, il surrealismo e l’autoironia regnano sovrani: “Non ho più il fisico, se non per giocare a Risiko”, “Mi presento sono un inventore, ma solo di strofette e buonumore”. Ma forse la migliore (anche se incastrata a forza) rimane: “e anche se porto l’orologio di Flick e Flock mi faccio di poesie francesi, gin e tanto rock”, un’esplosione di autocelebrazione naif in “Diverso” accompagnata da un arrangiamento allegro e spensierato opera del fido collaboratore Daniele Brenca. Le musiche rimangono sempre a cavallo di un’onda calma e distesa, rilassano mente e corpo in ambientazione molto marittima: quattro amici, qualche birra e una spiaggia. In questo sottofondo pacioso Martino sprigiona il suo egocentrismo e fa la differenza: “verso nel bicchiere un poco di universo e lo bevo all’inverso”, “questa vita è una pazzia prendila con ironia, attitudine non mia, che sono figlio della nostalgia”.

Dei tratti di rude genialità vengono dipinti anche in “Le phisique de role”, Martino dice di essere pigro e completamente avverso all’attività fisica ma con la sua energia pare portarci ancora al parco giochi nelle sere di inverno, quando tutti gli altri papà stanchi e oppressi dagli straordinari al lavoro preferiscono accendere la console di turno e sbarazzarsi del proprio figlio. La grande fortuna di rimanere bambini.

Un po’ in sordina gli altri brani del disco. Convincono meno la title track, filastrocca mirata più all’autocelebrazione che altro e “Marika Discarica” (anche in versione remix, più minimal ed esotica), la melodia è statica e lascia la canzone insapore nonostante la tematica sociale affrontata con grande personalità e con l’occhio innocuo ma spietato di un bambino troppo cresciuto. Una nota a parte va a “Vai a Uomini e Donne”, forse qui Martino cade in una facile parodia sulla nostra società arrivista, troppo comoda e scontata come presa di posizione. In questo caso il nostro amico si è dimostrato pigro proprio come si descrive. Ma sappiamo che non è così e che può regalarci molto di più. Per il momento mi accontento di quattro rime in croce come queste. Per fortuna a regalarmi un sorriso basta davvero poco.

Leaves & Stone – The Dancer

Il progetto di Giacomo Manfredi denominato Leaves & Stone (letteralmente Foglie e Pietra), nato nel 2011, parte dall’idea di fare musica essenzialmente per emozionare, in maniera languida e sentimentale, senza esasperazioni, esagerazioni o voglia di stupire. Si parte, a detta dell’autore, da influenze che vanno dai Coldplay ai Sigur Ros, passando per The Cinematic Orchestra fino a Damien Rice. A essere sinceri, delle atmosfere gelide e sognanti, dei muri di chitarra Post Rock e del cantato incantevole degli islandesi non c’è quasi traccia. Qualche similitudine con la banda Bassotti altrimenti detta Coldplay ci sarebbe anche. Solo che gli inglesi, a differenza del nostro compatriota Leaves & Stones, riescono ogni tanto a indovinare qualche melodia orecchiabile (per ora lasciamo perdere il fatto che, di solito, tali melodie, Chris Martin e soci le copiano spudoratamente da altri. Sapete la storia di “Speed Of Sound”, di “Computer Love” e del fatto che i Kraftwerk dovettero essere aggiunti tra gli autori? Andate ad ascoltare, è da ridere). Anche il paragone con il Nu Jazz e Downtempo dei The Cinematic Orchestra non è facile da reggere mentre forse la maggiore vicinanza è proprio con l’irlandese Damien Rice, il quale però punta su elementi Folk qui totalmente assenti.

Non basta a Giacomo il circondarsi di validi elementi, come Enzo Fornione a piano e chitarra, Andrea Scano a chitarra e basso, Marco Ricotti alla batteria, Daniele Valentini a chitarra ed electronic set ed Elena Bonanata e Deborah De Pasquale alla voce. E non sappiamo quanto gli apporti di Ruggero Frasson al piano e Emanuele Fiammetti al violoncello possano bastare nelle esibizioni live. Bastare a cosa, vi chiederete.

Io parto sempre dal presupposto che, il primo elemento critico da prendere in considerazione per valutare l’opera di un artista, sia il capire quello che è l’obiettivo e individuare quanto vicino a quell’obiettivo si sia andati. Nel nostro caso, è evidente che la scelta sia quella di colpire al cuore, commuovere, appassionare, far piangere l’anima. Per farlo si punta essenzialmente su due elementi, piano e voce, lasciando al resto solo sprazzi inutili (le chitarre convincono solo in “Summer Sky”, il cui intro è l’unico momento che può far tornare alla mente la band di Jonsi). Puntare su piano e voce non è scelta facile. Ancor più quando il primo è suonato in maniera tanto semplice ed elementare. Tutto il compito finisce per appesantirsi sulla voce, sia di Giacomo Manfredi che delle due donne che lo accompagnano in “Untitled”. L’unica via d’uscita per salvarsi dalla catastrofe sarebbe il possesso di due corde vocali con le palle quadrate. Non è il nostro caso. La voce non regge il peso, non presenta capacità straordinarie, non è abbastanza profonda ne espone ampiezza buckleyana. Non ha un timbro memorabile, non ha lacuna particolarità che possa tirarla fuori dal calderone del “già sentito”. Non c’è nulla che possa distinguere Leaves & Stone da tutto il resto. Semplicemente una voce discreta e poco altro. Non ho mai dato troppo peso a gente come Elton John o Tori Amos e questo The Dancer espone in modo preoccupante la stessa attitudine, la stessa impostazione, lo stesso stile, pur se in maniera meno pregiata. Non è il classico disco brutto, fatto male, mal registrato, con parole senza senso, stonature, melodie inascoltabili, scopiazzature senza vergogna. Non lo è. Eppure non mi piace perché non riesce ad accompagnare la mia mente e tenerla per mano attraverso la nostalgia dei miei ricordi. Sul mio volto, non c’è nessun “malinconico sorriso”. Provate voi e mandatemi una foto.

UFO Romeo – Divergenze Emozionali Ep

Qualche tempo fa i Velvet suonavano “Soffro lo strees, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma, suono in una boy band, suono in una boy band, ci deve essere un errore.” E chi pensa che il tempo delle boy band è finito deve ricredersi. Da Roma, freschi freschi con il loro nuovo EP Divergenze Emozionali, Marco Ambra alla voce, Antonio Di Girolamo alla chitarra, Valerio Galassi alla batteria, Fulvio D’Alessio alla tastiera e Flavio Quintilli al basso sono gli UFO Romeo. Dalla loro pagina FB si definiscono: “Folgoranti, ironici, leggeri,amabili, spumeggianti, assolutamente alieni”. Che dire gli ingredienti ci sono tutti e la carica non manca.

Con 5 pezzi, scattanti e vaporosi, questo EP mette fuori una sfera affettiva giovanile fatta di imprudenza e classica spensieratezza dove i rapporti perdono molta consistenza e viaggiano sull’onda delle emozioni momentanee e transitorie. Come accade in Sesso Take Away il primo brano dell’album che potete ascoltare su rockambula.com“…non voglio più perdere la ragione nelle tue illusioni… senza rimpianti e lacrime…. Divertiti e usami”.E così scorre tutto l’album, tra insicurezze, motti giovanili e chitarre distorte a un ritmo tutto da sBallo. Niente di eccezionale, 5 brani, 5 ragazzi che inseguono il sogno della rockstar e della dolce vita. Un prodotto standard, troppo POP. Ascoltandoli mi tornano in mente i Luna pop con la 50 special. @#°§;@[@#ò. Ma loro sono gli UFO Romeo. Oddio non ce la faccio mi serve il cesso…………

Cardinal – Hymns

Lasciare trascorrere diciassette anni senza registrare più un disco deve essere stata dura per il duo dei Cardinal – Eric Matthews e Richard Davies – e risentirli girovagare dopo tutto questo tempo tiranno – onestamente ce n’eravamo dimenticati – con il secondo lavoro della loro esistenza “Hymns” possiamo credere che l’astinenza sia imputabile più ad uno scarso mordente d’interesse che ad una scelta “riflessiva”, tuttavia pur non avendo spostato minimamente l’asse del loro suono ci si trova davanti ad un disco soddisfacente, ben guarnito di trombe, bagnasciuga westcoastiani, REM, ed il Pet Sound dei “ragazzi da spiaggia”, nulla che certamente faccia gridare al miracolo, ma un tranquillo ¾ d’ora, quello si, lo si passa in tranquillità cullati da virtuali solleoni e radioline a pile svocianti.

Disco di colore, che diverte senza fanfaronate, semplice e giulivo come un qualsiasi disco da spiaggia che arriva per allungare i pomeriggi estivi, dieci tracce che faranno il piacere di fan dell’greatest hit a tutti i costi, o se vogliamo dire anche un registrato del quale non si butta via niente, si prende, si carica nello stereo e si lascia libero di emanare il suo tenero complemento d’arredo sonoro senza pretese; chitarre oneste, spesso in tremolo, ballate a trentaduedenti bianchissimi Beatlesiani “Northern soul”, “Her”, spinette d’altri tempi che si inseriscono come un sogno Mozartiano “Surviving Paris (Instrumental)”, i Go Between che agitano delicatamente i cerchi di “Radio Birdman” e la quintessenza Wilsoniana che fa buffetti e capriole tra un tucul di paglia e una bibita analcolica rinfrescante sulla spiaggia bianca di “Rosemary Livingston”, ed il risultato è una parata di canzoncine che scorrono l’una nell’altra che rallegrano senza stupire.

Certo il suono dei Cardinal ed il modo di crearlo non concede nessuna variazione, ma se siamo di buone pretese e di bocca buona, non ci resta che farci “travolgere” dalla sua dichiarata innocua traiettoria.

2 a.m. – The End. The Start.

Non ci sono anniversari di sorta per festeggiare ulteriormente il suolo natio e tantomeno poco più fertile del brit-pop in tutte le sue declinazioni, vizi e virtù, è come forzare una porta spalancata milioni di volte ed ancor più deficitario aspettarsi colpi di coda o nuove rivoluzioni accordate; il duo di Senigallia 2 a.m. composto da Andrea Marcellini e Andrea Maraschi pare, a dispetto di previsioni chiacchierate, glissare la pillola amara del “ancora qui?” con una verve personalissima, una buona vena sconfinata che riesce ancora a far indorare uno stilema oramai giunto al capezzale dello stato rugginoso. “The End. The Start” è l’Ep d’esordio – già anticipato da quattro singoli in formato digitale – ed è un sette solchi in cui si ritrova, come ad un appuntamento pre-serale nel focus dell’inverno, tutto l’universo malinconico, ironico ed acuto della Manchester (non la Mad) e della London fumè , di quell’inglesismo di stampo ESP e di quell’eccitazione notevole di marca Suede, Blur, Kaiser Chief, Coldplay..

Un Ep organico e perfino gioioso, che porta a termine la resa sonica di rendere già “classico” qualsiasi delle sette “tracce ossatura” di questa snodata prova discografica made in Italy che non ha nulla da inviare gli originals d’oltremanica; tracce che se ascoltate in mezzo all’impertinenza di tanto bailamme che si agita d’intorno, fanno distinzione ed onestà, un’esultanza che non diventa mai sfacciata euforia, eleganti e passionevoli, schizzate e belle a tempo indeterminato, dritte e distorte come i gradi di commozione Oasisiana che vibrano qua e la “Love me and leave me”.

Decisamente godibile nelle sue traiettorie nebbiose e solari nel contempo, ottima la foschia waveggiante che disturba lo spirito di “You’re more (than who you’re told to be)”, tenera, gigiona e triste la spennata in minore che si fa ballata intima “PG”, la confidenza acustica bisbigliata con quel Jarvis Cocker che fa cucù sotto l’armonica a bocca “Format ME”; restituito con un grado di piacevolezza massima, il brit pop imbastito da questo duo/band 2 a.m. coglie nel segno di smuovere qualcosa dentro l’ascolto, con poche e notevoli cose rimbalza tra testa e cuore come acqua fresca di mattina, e di questi tempi di recessione creativa non è poca cosa.

Un giro completo su questo Ep, e le tensioni si tramutano in vibes immaginifiche.

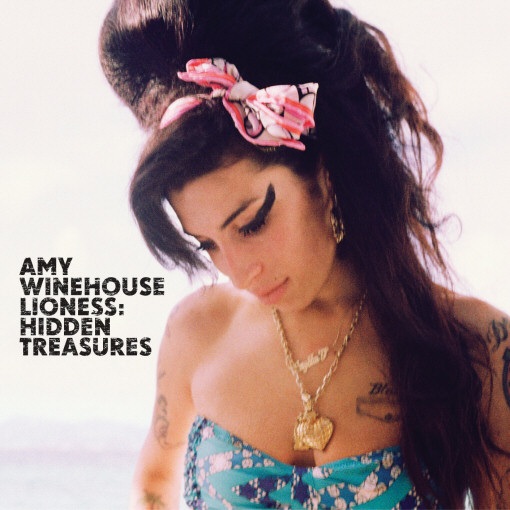

Amy Winehouse – Lioness: hidden treasures

Pur di rimpinguare le asfittiche quadrature dei bilanci della discografia mondiale, non dobbiamo sorprenderci oramai se fanno cantare come sempre meno i vivi e sempre più i morti pur di registrare dischi, lo hanno fatto e lo fanno anche con la sfortunata cantante della Camden Town di Londra, la grande Amy Winehouse, e “Lioness: hidden treasures” ovvero Leonessa: i tesori nascosti “postumi” del mito, nemmeno farlo apposta, arrivano puntuali sugli scaffali di mezzo mondo, ed è un disco che contiene canzoni finite e provini lasciati in archivio che si spalmano in un tempaggio che va molto prima del debutto dell’artista con “Frank” e pezzi che dovevano far parte del terzo album purtroppo rimasto in aria.

Salaam Remi e Mark Ronson – i producers della cantante – hanno lavorato di fitto sugli undici files di Amy pur di resuscitare la divina voce del soul contemporaneo, e l’impresa pare riuscita nella parte artistica ma su quella umana è un discutere continuo da parte della critica e del mondo vicino all’artista, ma la resa delle registrazioni fanno passare in secondo piano il corrugamento dei pensieri e vola talmente in alto che ci si può inginocchiare estasiati senza parole in bocca, senza nulla da dire e da aggiungere.

Il disco, appena prende il suo avvio subliminale, stordisce come pochi, un floreale vortice soul, pop, slow-jazz, blues cattura tutto e tutti, con lussuria e conturbanti vocalizzi che solo questa “divina” sapeva lanciare tra stomaco e cervello di chi sapeva ascoltare con mestiere; procedendo a random si apre “Body and soul” incisa con il crooner Tony Bennet, si vola “Our day will come” rivisitazione reggaeggiante del classico doo-woop ’60 di Ruby & The Romantics o ci si incanta con la rilettura della delizia di “The girl from Ipanema” brano originale un altro mito quale Antonio Carlos Jobim; uno stato di grazia inarrestabile anche contenuto nel repertorio 2006 “Wake up alone”, l’up-tempo che contorna “Tears dry on their own” e di seguito le versioni customerizzate di “Valerie” degli Zutones e “Will you still love me tomorrow?” di Carole King.

Con una copertina che riporta la bellezza inaudita della Winehouse, sembra essere un sogno dispettoso che lei non ci sia più, che non potremmo più godere dei suoi abbandoni tra le note sfocate, jazzly e smoothing che la sua ugola sapeva addomesticare come una musa indefinita sa fare; e mentre scorrono gli anni cinquanta di “Between the cheats”, “Like smoke” duettata con il rapper Nas e la stupenda “A song for you” di Leon Russel che Amy aveva omaggiato a Donny Hathaway, artista sfortunato come lei, gli occhi si fanno liquidi e l’orecchio l’astanteria di un sogno in musica da conservare per sempre, come un amuleto di libidine artistica maxima.

- Genere: pop soul

- Etichetta: Island

- Voto: 5/5

- Link: http://www.amywinehouse.com

- Data di uscita: 14 Dicembre 2011

Max Sannella