C’è ciccia nel primo full length de Il Rumore della Tregua. Sono una band e suonano come una buonissima band, seri e capaci, sicuri e senza sbavature; hanno anche studiato i cantautori, e si sente. C’è come un’autorevolezza antica nella voce di Federico Anelli, una malinconia di fondo che vuole sembrare profonda, riflessiva, intensa. Lo è davvero? Probabilmente sì, ma chissà. Importa? Non so. (Ci torniamo dopo). Quello che so è che Una Trincea nel Mare è un disco complesso, non immediato, scritto bene, suonato bene, prodotto bene. Bisogna dare atto a Il Rumore della Tregua di aver saputo architettare un disco che non solo sta in piedi ma addirittura svetta: come suoni, arrangiamenti e maturità compositiva siamo a livelli d’eccellenza. La cosa che sento mancare è una voce, uno sguardo che sia solo loro. E qui torniamo a quella sensazione, fastidiosa come una mosca, di stare guardando uno spettacolo progettato con una perizia spaventosa ma che tradisce la sua natura artificiale: si notano forse le quinte, in fondo alle ombre, ai lati del palco? Sono luci di scena quelle, o sono stelle? È sangue finto, quello che sgorga? L’agonia ci fa piangere di dolore, di commozione, o solo spellare le mani applaudendo il primattore? Domande che lasciano il tempo che trovano, risposte che sono tema di conversazioni di mezzanotte al tavolo di un bar. Nel frattempo vi dico che il disco merita il vostro ascolto se masticate i cantautori, le colonne sonore di Morricone e certo Folk Rock malinconico e denso, intenso, di qualità. Da tenere d’occhio.

rock Tag Archive

Il Rumore della Tregua – Una Trincea nel Mare

Il Quarto Imprevisto – Resti

L’album d’esordio dei campani Il Quarto Imprevisto è un piccolo gioiello di Pop scintillante e vellutato. È elegante, accogliente; scritto, prodotto, arrangiato ed eseguito con una competenza rara, dove nulla è lasciato al caso, tutto sta al suo posto: ogni suono, ogni variazione, ogni scarto. I suoni sono caldi ed avvolgenti, la voce di Antonio Gera sa prendersi il suo spazio senza strafare, Giovanni Feliciello si occupa delle chitarre con gusto, e tutta la band, nella sua interezza, suona compatta e sicura, senza troppi dubbi. Due i difetti che trovo: innanzitutto un eccesso di epicità, di retorica, di barocchismo, che spunta qua e là nelle direzioni prese dai brani, ma che potrebbe essere l’altra faccia della medaglia rispetto alla versatilità e alla passione, unite alla bravura indubbia che i quattro si portano dietro (vedere “Non è il Caso”); e poi, ma qui si passa al gusto soggettivo, ci sento pochi graffi, pochi morsi, e più un lento accarezzarsi, o abbracciarsi, che non spiazza e non sbilancia, ma lascia lì, come un vento leggero, una lieve corrente tiepida. Resti è un album che potrebbe essere sulla strada giusta per tentare lo sfondamento mainstream (“Pare Sia Normale” suona già come qualcosa di minore dei Negramaro), ammesso che Il Quarto Imprevisto riesca a farsi ancora un po’ più radiofonico senza perdere l’eleganza. D’altra parte, è troppo morbido e con troppa classe per le mode correnti, per l’indipendenza. Un paradosso che incuriosisce.

Le Capre a Sonagli – Il Fauno

Tornano i curiosissimi Le Capre a Sonagli e lo fanno con Il Fauno, un disco che è un’unica allucinata e lunga (ma neanche tanto) canzone psicotropa. Quattro suite che sono anche colonna sonora di un mediometraggio animato ma che a me suonano tantissimo come soundtrack di un videogame indie, folle e vorticoso, da smanettoni con le occhiaie. Ci troviamo all’incrocio tra un Rock dalle sonorità acustiche e svisate Blues, tanta passione per stilemi Folk e Country e uno spirito avventuroso e sconfinante molto anni ’90, tra il Desert Rock più immaginifico e certo sperimentalismo ibrido che non guarda in faccia a niente e nessuno. Diciamo insomma che il gusto di questo disco sta proprio lì, nel farsi portale per un viaggio psiconautico dove inseguire il protagonista Joe Koala nel suo andirivieni tra i mondi magici e ultraterreni della sua personale odissea. I brani, proprio perché pensati come parti di suite, sono brevi, secchi (il più lungo conta poco più di tre minuti): sviluppano una singola, circoscritta idea, spesso geniale: il riff di “Celtic”, l’ondeggiare ubriaco e molesto di “Demonietto nell’Organetto” (capolavoro) con quel fischio spettacolare che mi ricorda tanto “My Patch” di Jim Noir, il pestare semi-acustico con echi di Korn – giuro – di “Serpente nello Stivale”, il Brit Pop stile Blur di “Nonno Tom”, il valzer retrò di “Bobby Solo”… potrei andare avanti all’infinito, tanti sono i rimandi e i cristalli nucleari che si nascondono in questi brani-caramella. Ecco, forse l’unica macchia de Il Fauno è il concentrarsi maggiormente sul modulo, sull’elemento, sulla rifinitura (estrema) del dettaglio in quanto parte di un tutto, abbandonando, nei singoli pezzi, la costruzione architettonica, l’approfondimento. Insomma, diorami che rasentano la perfezione, ma non monumenti. Rischio accettabile, comunque, nella costruzione di un concept così strutturato, in cui per forza di cose la parte è in debito col tutto. Un disco del genere, in ogni caso, oggi serve, e moltissimo, perché ci ricorda che la musica è magma e può andare ovunque, è tappeto volante e polvere magica e ci può portare fin dove possiamo immaginare di arrivare. Quando sento gruppi da quattro accordi in quattro quarti o cantastorie da arpeggio sempre uguale mi viene da pensare a Le Capre a Sonagli e alla distanza siderale tra il loro immaginario (ricco, infinito, sempre nuovo, libero, strafottente) e la povertà di certe idee riciclabili. Lunga vita a Il Fauno.

laBase – Antropoparco

Per nostra fortuna il Rock italiano sforna negli ultimi anni realtà più che interessanti. Da Nord a Sud, le band nostrane non smettono di stupirmi per produzione, suoni e (perchè no?) buone esplosioni di Rock’N’Roll sentito e vero. Cosa che a onor del vero mancava da tempo nel nostro paese. laBase da Teramo ne sono solo l’ennesimo esempio e con il loro album di esordio fanno subito sul serio. Antropoparco è (a detta loro) nichilismo misto a psichedelia con spruzzi di romanticismo” e “testi crudi e feroci, come le favole per bambini. Mai parole furono più azzeccate per autodescriversi; l’incipit di “Come Pietra di Calcare” è ossessiva proprio come il basso di Antonio Campanella, scuro e martellante. Una mitraglia che accompagna l’album in tutte le sue sfaccettature. La voce di Mirko Lucidoni poi dona una spezia rara, viaggia tra il parlato straziante e una sottile armonia che amalgama il compattissimo muro di suono. Un viaggio vocale tra poesia e volgarità, tecnica e passione. “Caos X” apre ad atmosfere che sbirciano il Prog anni 70, mentre il singolo “Primavera” colpisce in pieno. Giro di basso da manuale e parole in libertà. “La vendetta sai mi aiuta a sopravvivere, in tempi di follia, di speranza andata via”, fotografia senza filtri di una relazione in bilico, che cade rovinosamente verso la fine. Grido disperato e cattivo, vomitato in musica senza tanti fronzoli. Canzone incredibilmente Pop pur non avendo ritornello e una vera e propria melodia. A catturare l’attenzione c’è anche la violenza delle parole ripetute alla nausea de “Il Martello”, una canzone difficile e confusa come gli argomenti politici che va a toccare, “stai attento a non schierarti dove credi che sia il bene”. Un’altra perla arriva subito dopo con “Mai una Gioia”, i ritmi si attenuano, ma la disperazione non dorme mai. La delusione è enorme, cercare di rialzarsi è un dovere anche se il buco in cui si cade è davvero profondo: “la sabbia negli occhi brucerà e chi la soffierà si sorprenderà”, “la sofferenza cambia il cuore degli idioti e dei più saggi”. Meno ispirate sembrano invece “Un Nuovo Disordine” e “Il Rettile”, per poi portarci al finale col botto. L’ansiolitico “Alprazolam” non toglie l’ansia per nulla nei suoi versi Funky che sfociano in un serie di assoli immersi in un vortice sonoro, psichedelico e vertiginoso. La caduta è un continuo aggrapparsi alle pareti che piano piano si sgretolano e ci proiettano verso il buio che fa paura. Ma non tanto per quanto sia scuro, più che altro per quanto questo suono sia terribilmente reale.

C’mon Tigre all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Si sente spesso dire che a Torino manca solo il mare. Bene. I nostalgici delle propria terra natìa (tendenzialmente a sud ) e tutti coloro che desiderano ardentemente un assaggio di estate non avranno di che lamentarsi, perché ad aprile il Mar Mediterraneo si trasferirà per una notte nella città della Mole. A portarcelo saranno i C’mon Tigre. Reduci dall’esordio del 2014 con l’omonimo album che mescola Funk, Jazz, World Music, Rock ed Afrobeat (tutto in chiave totalmente sperimentale), il duo si esibirà all’Hiroshima Mon Amour il 9 aprile a partire dalle 22.00. Aspettatevi un clima torrido e non spaventatevi al suono del loro ruggito. Le tigri vi divoreranno l’anima ma nessuno si farà male.

Valentina Dorme – La Estinzione Naturale di Tutte le Cose

Dai piccoli dettagli si può capire già quanto questo gruppo sia curato e affamato, elegante e spietato. L’articolo “La” dona al sostantivo “Estinzione” autorità e antico fascino, per un titolo che è un macigno scaraventato dall’alto verso il basso. Il sonno di Valentina è pesante proprio come questo macigno ma senza esprimere la crudezza, la ruvidità (e forse pure un po’ di volgarità) del Rock di alcuni loro colleghi di suono come Massimo Volume o Teatro degli Orrori. Rimane sempre ben pettinato, e forse proprio per questo riesce ad essere ancora più efficace, arrivando alle viscere con leggiadri movimenti. Esaltando una poesia mai retorica e fine a se stessa. La storica band veneta vanta ormai ventitré anni di attività alle spalle e questo è solo il quarto disco in carne ed ossa che pubblicano, sintomo probabilmente del fatto che qui dietro c’è un lavoro apocalittico, di arrangiamenti curati a puntino. Un vestito su misura per parole cucite con attenzione quasi maniacale, senza perdersi troppo però in sfarzi e fredde dimostrazioni di sapere. Niente è buttato al caso in questo piccolo gioiello sempre ben equilibrato sulla voce di Mario Pigozzo Favero, a partire dal cupo e jazzaggiante inizio di “A Colpi d’Ascia”, che sfocia in un’esplosione di Indie Rock da manuale. Tagliente e sinistra come la miglior carrellata di film noir. “Ricordi Cagna?” potrebbe facilmente cadere in banalità, ma la cattiveria è ben vestita questa sera e a suo modo semplicemente Pop. Attenzione, non per questo fa meno male. Quando spunta il sax poi tutto perde senso, come un insano ballo sotto la pioggia.Il sentimento di mortalità e di fine pervade in tutto il disco. Il caso del giovane nuotatore in “Cronaca Sportiva Minore” ricorda la drammaticità de “La Guerra è Finita” dei Baustelle, il fallimento e la disperazione non fanno perdere però l’istinto umano di reagire in un pezzo di rara bellezza come “Una Burla Piccola e Buona”, dove vengono in mente i momenti più curati dei Nobraino. E poi c’è la confusone del “Monsignor Ligresti, Cardinale” innamorato e disperso, storto come la ritmica che accompagna il brano. L’intimità di una fitta analisi di coscienza in “Shanghai” chiude il disco in un sunto perfetto. Un flusso di parole, mai una fuori posto, al limite della correttezza e al limite della poesia: “siamo inevitabili come le suore nelle chiese, con i figli da abortire o da regalare”, “(siamo) la voglia incancrenita di non soffrire”, “siamo irrinunciabili, libri in autogrill”. Questo è un disco di storie per adulti, difficile, ma da ascoltare con somma attenzione dalla prima all’ultima, per non perdersi un pezzo, per ricostruire tutto alla fine. Un minestrone di umanità e delle sue innumerevoli contraddizioni. Una lezione, di musica e di letteratura.

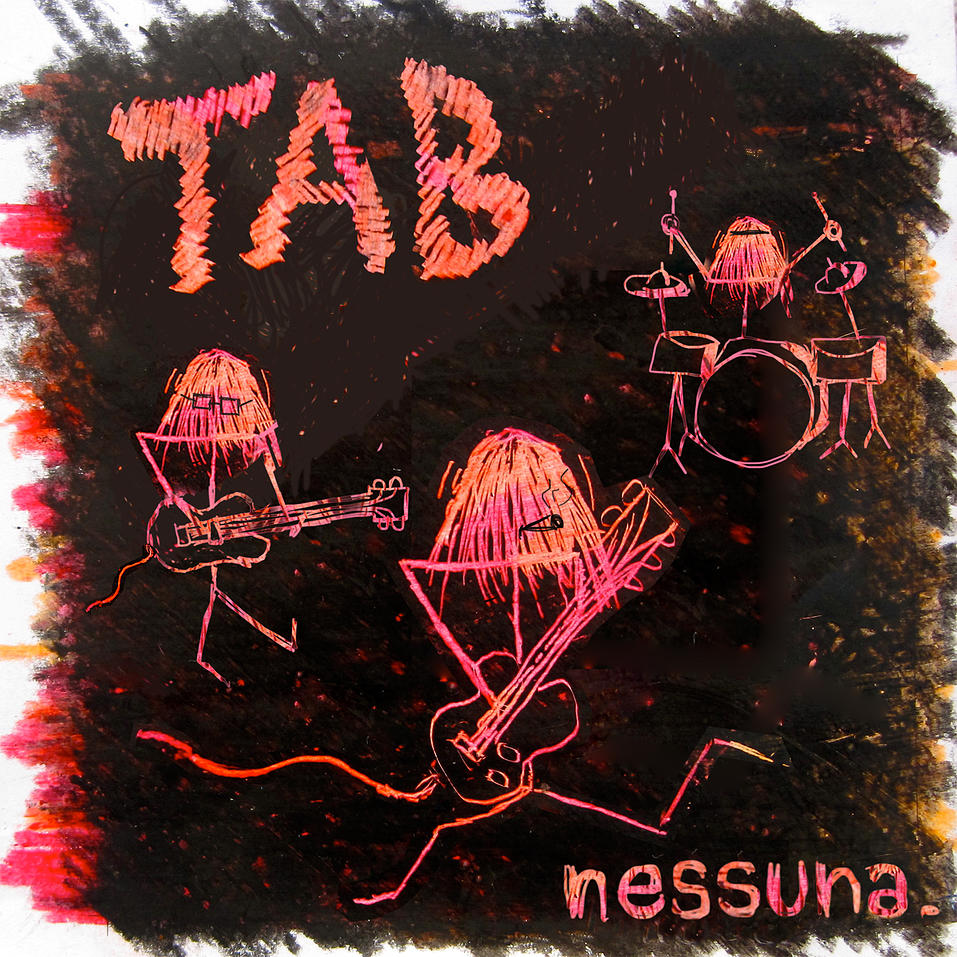

TAB – Nessuna.

I TAB sono un trio bergamasco di Rock quadrato e spigoloso, vecchia scuola. Con Nessuna. i tre tentano l’esordio in nove pezzi (più una ghost track tutto sommato trascurabile) dove chitarre distorte e batterie martellanti sono la base più comune, concedendosi qua e là poi rapide uscite dalla via maestra (l’arrangiamento con fischio di “Madre Paura”, la morbidezza più vuota di “Figure”, la ritmica in direzione Motorhead di “Ormai è Fatta”, la malinconia patetica di “Nessuna”…). Un disco che mi suona vecchio, soprattutto (e qui arriviamo al punto) nei testi, che a tratti sono imbarazzanti, gonfi di immagini stereotipate, rime tronche, verbi al futuro a fine verso con classico effetto filastrocca: “SE LO SAI QUANDO TU LO VUOI PAGHERAI / SE LO SAI QUANDO TU LO VUOI NON MI AVRAI / SE SAI CHE PUOI TU PAGHERAI / SE SAI CHE VUOI TU NON MI AVRAI”, nella peggior tradizione del Rock italiano scritto male, anzi malissimo. Le idee interessanti dal punto di vista musicale si incontrano qua e là anche troppo di rado, la produzione non è eccelsa, non si sente un’identità che possa emergere dal rumore di fondo di mille altri gruppi Rock come questo. Spiace dirlo, ma in questo disco ho trovato veramente poco da salvare.

Verdena – Endkadenz Vol.1

Endkadenz Vol.1 è il sesto album dei Verdena, band italiana che, nel tempo, ha saputo sorprendere per la sua capacità di rinnovarsi e sperimentare senza però venire meno alla propria identità. Il titolo, stando a quanto dichiarato in un’intervista per Rockit, è un termine coniato dal compositore tedesco Kagel che coniugava musica e teatro nell’esibizione, e rappresenta “un movimento ben preciso che determina la cadenza finale di un concerto”; Endkadenz è l’ultimo colpo di timpano durante il quale il timpanista aveva il “compito di rompere la pelle, di buttarsi dentro al tamburo e di rimanere lì immobile”. L’album, che viaggia in coppia con Endkadenz Vol.2 (in uscita nei prossimi mesi), è composto da 13 tracce (stesso numero del Vol. 1 di Wow). L’utilizzo del piano (“Nevischio”, “Vivere di Conseguenza”) riconduce al precedente album Wow, sebbene il piano a muro di Endkadenz suoni in maniera più calda, molto diversa dal suono elettronico del sopracitato album. La presenza di distorsioni rimanda invece ancora più indietro, a Requiem e al suo sound più duro dal sapore Grunge, ma anche a sonorità vagamente Shoegaze (“Inno del Perdersi”); scordatevi dunque le chitarre spagnoleggianti di “Razzi, Arpia, Inferno e Fiamme”, siamo ben lontani da quelle sonorità. Effetti di distorsione sono applicati anche alla voce, accompagnata a volte da cori finti percepiti come voci lontane (“Puzzle”, “Contro la Ragione”). Insieme alle chitarre distorte, grande protagonista resta sempre la sezione ritmica, che a tratti picchia in maniera compulsiva e autonoma, quasi a staccarsi completamente dalla linea melodica della voce (“Derek”), e che trova meno possibilità di esprimersi in termini di potenza rispetto al passato per via di pezzi dal ritmo più lento. Elemento del tutto nuovo è la presenza delle trombe (“Diluvio”, “Contro la Ragione”, “Sci Desertico”), anche se si tratta di suoni digitali e non di veri e propri fiati. Per quanto riguarda i testi, l’ ermetismo in stile Verdena viene quasi del tutto abbandonato per fare spazio a componimenti più strutturati, che a tratti perdono quelle caratteristiche di spigliatezza ed immediatezza per via della continua ricerca di rime e assonanze. Endkadenz segue la linea di Wow e rappresenta un altro passo in avanti verso nuove forme sonore, pur restando con lo sguardo rivolto verso Requiem ed album anteriori. Parafrasando le parole di un’amica, la vera chiave dell’evoluzione sta nel non accettarsi mai; è questo il motore che permette di rinnovare e superare sé stessi. Il rischio è quello di renderci irriconoscibili agli occhi di chi ci conosce o, in questo caso, ad un pubblico fedele ma a volte anche abitudinario. Non è il caso dei Verdena, che con un abile gioco di equilibri sono riusciti ancora una volta rinnovare la loro musica, pur rimanendo fedeli alla propria linea espressiva.

Captain Mantell – Bliss

Immaginate un viaggio. Ma mica un viaggio qualunque. Immaginate un viaggio nello spazio, di attraversare galassie ed imbattervi in una supernova, evitare buchi neri e sfiorare una nana rossa, il tutto mentre state inseguendo un ufo. Poi immaginate di tornare indietro, di trovare un pianeta Terra irriconoscibile, e di dover andare a ritroso con la memoria, alla ricerca del ricordo di ciò che non esiste più. Il tema del viaggio. Il tema del ritorno. Il tema della ricerca. È questa la trama nella quale si intreccia il filo conduttore che lega gli album dei Captain Mantell, band capitanata da Tommaso Mantelli (ex bassista de Il Teatro Degli Orrori), il cui nome ricorda quello del Capitano Thomas F. Mantell Jr, il primo (e spero unico) pilota morto durante l’inseguimento di un ufo. Bliss è l’ultimo lavoro della band, e narra proprio del ritorno del Capitano sulla Terra, pianeta ormai irriconoscibile ai suoi occhi. Da qui la necessità di scavare nei ricordi alla ricerca delle proprie origini, che in musica si traduce con il ritorno da parte dei membri della band (Tommaso Mantelli, Sergio Pomante, Mauro Franceschini) alle loro origini musicali, il che comporta decisamente la ricerca di nuove sonorità rispetto agli album precedenti. Dall’Electro Punk si passa quindi al Rock, che rimane alla base dell’intero disco, ma che si arricchisce di numerose sfumature e contaminazioni. Ed è così che si percepiscono, solo per citarne alcuni, elementi di Rockabilly (“With My Mess Around”, “Dead Man’s Hand”), per poi passare a pezzi che evocano il buon vecchio Blues (“The Ending Hours”). Ovviamente vengono chiamate in causa anche sezioni ritmiche veloci e ossessive, per non fare torto al Punk (“Ugly Boy”), e c’è poi l’introduzione del sax, che inevitabilmente conferisce al tutto quel retrogusto di Jazz. Il livello d’attenzione durante l’ascolto è altissimo, il disco non scende mai di tono, è un continuo susseguirsi di eventi sonori che non ammettono nessuna distrazione. Un disco dal ritmo incalzante, dalle movenze sensuali, vuoi per la presenza di certi riff che si ripetono con un fare ammaliante (“Love/Hate” e “To Keep You In Me”) quasi fossero le fasi di un corteggiamento in musica, vuoi per la voce di Tommaso Mantelli, prima profonda, poi sporca, poi cattiva (“The Day We Waited For”). Numerosissime anche le collaborazioni presenti nel disco, tra le quali nominiamo Liam McKahey che mette a disposizione la sua voce per “Side On” e Nicola Manzan che si è occupato degli arrangiamenti di “The Ending Hour”, “To Keep You In Me” e “First Easy Come, Then Easy Go”. Un lavoro corposo (14 brani all’appello) e ben curato (anche a livello di grafica in copertina e booklet), ed una ricerca di sonorità vasta ed attenta, dove non sono ammesse le ripetizioni. Un gran bel lavoro di ricerca delle proprie origini, musicali e non. Un gran bel risultato per le nostre orecchie.

Emiliano Mazzoni – Cosa Ti Sciupa

Un bel mood quello creato da Emiliano Mazzoni nel suo ultimo Cosa Ti Sciupa, domanda senza punto interrogativo che è rovello interiore sulla scomparsa della bellezza (della “splendenza”, come dice lui). È un mood di pianoforti, fisarmoniche, elettriche distanti, batterie, una voce sghemba che tortura accenti e metriche però poi sa appoggiarsi ad immagini (anzi, visioni) di allucinata potenza (“Ci spogliammo come due trionfi sull’altopiano”, da “Ma Perché Te Ne Vai”) mentre si raccontano storie d’amore carnale e spirituale, abbandoni, viaggi, panorami antropomorfi. È un mood raccolto, che più è raccolto e più funziona: “Un’Altra Fuga” con la sua corta coda strumentale che è già da sé un racconto, o “Ragazza Aria”, fatta di scambi di chitarre ventose e pianoforti gocciolanti, che poi entra un’armonica e tutto sta dove deve stare. Le batterie più dritte (la marcetta di “Canzone di Bellezza”), le filastrocche scanzonate (“Hey Boy”), le atmosfere più sixties (“Nell’Aria C’Era Un Forte Odore”) spezzano qui e là la concentrazione, ma non è detto che sia un male. Anzi. Emiliano Mazzoni è un cantastorie da pianoforte, con le mani sui tasti bianchi e neri e i piedi scalzi nell’erba della montagna (o così almeno lo immagino io); è notturno e selvatico, c’è del vento e ci sono ombre di alberi dentro le sue canzoni, ci sono pelle e terra (che poi sono la stessa cosa) e qualche, intensa, mancanza. Si stacca con leggiadria dalla sfilza di cantautori col chitarrino da quattro accordi per volare nella luce netta di un tramonto boscoso dal peregrinare meno ovvio, e meno male.

The Fence – 14 – The Fence EP

Mi ha molto stupito quest’ultima fatica de The Fence, soprattutto per l’eclettismo e la varietà della proposta. Il quintetto veneto miscela andamenti Rock aperti e poco graffianti (“Nowhere Land”, con synth e ritmiche molto eighties), Pop con una vocazione fortemente mainstream (“Don’t Be Sad”, assai radiofonico, o “Run And Hide”, con i suoi archi e il suo andamento rilassato), addirittura qualcosa che pare uscito dagli anni ’60 più morbidi e trippy (“All That Matters to Me”). Certo, il rischio che ci si porta sempre dietro in questi casi è la mancanza di coesione, ma, salvo qualche caso, il prodotto tiene, resiste. Buone anche le capacità tecniche, dalla voce di Ale (con qualcosa di femmineo nel timbro che funziona molto bene) agli arrangiamenti di piano e synth, che si inseriscono in modo degno dentro armonie quasi mai banali. Le ombre di 14 – The Fence EP stanno più nella messa in scena, in un amalgama sonoro che non sempre risulta omogeneo, o in alcuni difetti di pronuncia che rendono chiara la provenienza non anglosassone della band, dettagli che non permettono all’EP di passare mascherato da opera di livello (cosa che, per quanto riguarda la scrittura, al netto di alcune ingenuità, potrebbe essere stata anche possibile, se non addirittura probabile). In soldoni, molte potenzialità che forse montate in modo diverso e distribuite con più malizia e gusto avrebbero potuto creare un disco veramente commerciale, di un Pop Rock di livello, mainstream, competente, di musica suadente, intrigante, energica e vellutata insieme. Per ora, un tentativo riuscito a metà.

The Carriage – Alterazioni

Devo dire che questo primo LP de The Carriage, Alterazioni, mi ha sorpreso, e non poco. Purtroppo non è stata una sorpresa in positivo. Leggendo di loro nella cartella stampa, scoprendo i loro obiettivi e i loro desideri, oltre che i loro background tecnicamente di tutto rispetto, mi aspettavo tutto un altro disco. Inb4: no, non ho giudicato il disco misurandolo con le mie aspettative. Semplicemente volevo palesare la mia sorpresa nel constatare un distacco così ampio tra la carta e il suono, tra il racconto e il risultato. Alterazioni è un disco mediocre, suonato, nei singoli comparti, anche abbastanza bene (ad esempio, la vocalità di Matteo Mora è di tutto rispetto, usa la voce in modo molto buono e molto intenso, anche se forse c’è da limitarsi un po’ in istrionismo). È il risultato che non convince appieno: tra i suoni non eccelsi (la chitarre non spingono e la batteria è molle) e la composizione fuori fuoco (va bene voler essere sperimentali – anzi, tanto di cappello – ma poi le canzoni devono stare in piedi, non basta incastrare qualche giro d’accordi non proprio originale su strutture inconsuete per farle funzionare) si fa fatica a concentrarsi sul nucleo fondante del disco, sullo “sguardo” della band, che non si capisce bene dove è puntato, cosa sta fissando, né perché. Anche i testi non si sforzano granché, sia a livello ritmico che di contenuti, e fanno aumentare la sensazione di scollatura tra le varie parti dell’insieme. Non è un disco da buttare, intendiamoci: ci sono passaggi interessanti qua e là (qualcosa di “In Medias Res” non mi è dispiaciuta, per esempio, così come l’introduzione arabeggiante de “L’Intrusa”, e in generale ci sono idee curiose sparse tra le dieci tracce), però lo trovo abbastanza fuori fuoco, ed è più la somma di piccoli difetti che un grande e irrimediabile errore generale. Messe a posto le storture nelle sonorità e nella scrittura, probabilmente The Carriage può sfornare qualcosa di molto, molto più interessante. Alterazioni paga un po’ lo scotto di non avere alle spalle una visione chiara del risultato, cosa che gli dà, purtroppo, un aspetto alquanto amorfo, dall’appeal limitato. La band, sulla carta, ha i numeri per poter migliorare. Vedremo.