Seahorse Recording Tag Archive

The Child of a Creek – The Earth Cries Blood

L’assolo di chitarra Hard Rock che apre questo The Earth Cries Blood, ammetto avermi suscitato le stesse reazioni che può evocare una spezia esotica, pungente e inaspettata che si appoggia alle papille mentre gusti un piatto che pensavi di conoscere in tutte le sue varianti. Un sapore sgradevole all’impatto, che non oseresti mai centellinare come elemento portante del tuo pasto ma che si rivela un contraltare efficace per dare corpo e vigore a quel piatto che hai assaporato centinaia di volte.

The Child of a Creek (letteralmente, Il Figlio di un Torrente) è il nome dietro al quale si cela Lorenzo Bracaloni, trentacinquenne Folk Singer multi strumentista toscano che ha esordito solo nel 2005 con l’album, interamente autoprodotto, Once Upon a Time the Light Through the Trees con il quale ha subito evidenziato alcune sue peculiarità. Fra tutte la capacità di impreziosire una musica estremamente semplice e lineare grazie all’uso di una strumentazione quanto più variegata e, talvolta, bizzarra se paragonata alle classicità del Rock, specie nostrano. Se appunto, nell’esordio, alle chitarre acustiche, elettriche e slide venivano affiancate armonica, flauto, organo, piano elettrico, timpano, rullanti e percussioni varie come scatole di legno e bottiglie di metallo, già nel secondo lavoro “Unicorns Still Make Me Feel Fine” si passava a nuovi strumenti come una piccola balalaika russa suonata a percussione, un piano a muro Steiner, una vecchia chitarra Folk e un bodhran del Nord Irlanda. E cosi è sempre stato, a mano a mano che The Child of a Creek passava da una label all’altra, da un palco all’altro, da un album e una compilation all’altra fino ad arrivare a quest’ultima fatica fortemente apocalittica, The Earth Cries Blood. Quasi quarantatré minuti nei quali emerge tutta la parte emozionale, spirituale della musica del cantautore; si evidenzia una necessità espressiva che suona come canto liberatorio che leghi l’uomo alla sua terra. Anche in questo caso è utilizzata una strumentazione variegata per rendere appieno le intenzioni dell’artista. Quindi, oltre alle ovvie chitarre acustiche ed elettriche, troveremo flauto, piano, piano elettrico, organo, arrangiamenti d’archi e sintetizzatori. Come detto, questo è presentato come il lavoro più autobiografico targato The Child of a Creek ed effettivamente, Lorenzo Bracaloni è riuscito perfettamente a rendere l’idea della fase tormentata della sua vita che ha fatto da contorno alla composizione dei brani, ma, nello stesso tempo, ha rilevato la comparazione con la sofferenza della terra, intesa come madre trascendente e mistica prima ancora che naturale.

Se l’elemento Folk e la strumentazione multiforme e mutevole sono lo scheletro di tutta l’opera, l’anima è certamente racchiusa nella vocalità che, già dalle prime battute (“Morning Comes”) ma anche in diversi momenti seguenti del disco (“Journeys of Solitude and Loss”), ricorda un certo Tim Buckley, con le ovvie distanze da prendersi soprattutto sotto l’aspetto prettamente tecnico. In realtà sono diversi i brani che racchiudono ben nascosti alcuni rimandi alle opere più Folk del geniale cantautore e sperimentatore di Washington, a volte solo in alcuni scorci vocali, altri in brevi cenni di chitarra classica. Altro fattore di notevole interesse solo gli elementi elettronici, i synth, il piano e tutta la strumentazione accessoria che sembra avvolgere gli undici brani, alcuni più (“Remembrances”, “My Will to Live”) altri meno, in una nebbia magica, inquietantemente rassicurante, più che dare sostanza alla musica evocata dalle chitarre classica ed elettrica. Quando l’atmosfera si fa più conturbante, il cantato più soffuso e le note più ammalianti The Earth Cries Blood si scioglie con efficacia nei cliché del Neofolk (“Leaving this Place”) dei grandi maestri (Current 93, Death in June, Nature And Organisation) avvicinando in parte più le atmosfere bucoliche e sognanti di Ataraxia che non le reminiscenze storiche degli Ianva! o la potenza espressiva degli Spiritual Front. Nella parte centrale troviamo i brani meno impegnativi, soprattutto sotto l’aspetto empatico, dove ritroviamo quegli assolo di chitarra di cui parlavo (“The Long Way Out”, “Birds on the Way Home”) che fatico ad apprezzare presi nella loro singolarità ma che, nel contesto, riesco a sopportare e quasi mi fanno risaltare nelle orecchie il resto dell’ascolto. L’ultima parte inizia con “Don’t Cry to the Moon”, pezzo che vede la stupenda partecipazione della britannica Andria Degens, eccelsa voce già autrice di alcuni album a nome Pantaleimon ma nota soprattutto per le sue collaborazioni con la fenomenale creatura Apocalyptic Folk di David Tibet chiamata appunto Current 93. Da questo momento inizia una fase in cui la musica pare gonfiarsi di speranza, acquista una discreta energia e si evolve in un Dream Pop leggiadro, più denso e carico di contenuti difformi. La chiusura con la title track è tra i passaggi più toccanti di tutto il disco; carico di passionalità, le note dei diversi strumenti utilizzati si alternano in una carnale danza che sembra quasi un atto sessuale tra la terra e la vita, un ultimo canto che come un pianto si fatica a capire se nasconde gioia o sangue e quel sangue si trasformi in vita o morte. Oltre tre minuti interamente strumentali che chiudono degnamente un album che nasce tra infinite difficoltà che vanno oltre quelle personali del suo autore. Trovare band o cantautori che riescano a suonare Neo Folk senza sfociare nella caricatura di loro stessi o dei pochi nomi che sono riusciti nell’impresa di emergere dalla massa oppure senza finire nelle ridicolaggini anacronistiche o nei richiami nostalgico/politici assurdi; scovare band che sappiano fare musica che si possa ascoltare con un certo interesse, non è cosa facile nel piccolo mondo del genere Neo Folk. The Child of a Creek è, dunque, più che una felice scoperta e passano in secondo piano alcuni limiti, come le melodie non sempre puntuali e accattivanti o l’eccessiva alternanza tra atmosfera ed energia che finisce per non lasciar trasparire con convinzione né l’una né l’altra. Un album gradevole e nulla più se immerso nelle immensità dell’oceano musicale internazionale ma che, nell’acquario della scena Neo Folk italiana (ma non solo), può ergersi come assoluto protagonista.

Il Sogno Il Veleno – Piccole Catastrofi

I cassetti delle memorie di Alex Secone, in musica come Il Sogno Il Veleno, cantautore o meglio cronista e sovvertitore di ieri riportati al presente, abruzzese e titolare del progetto musicale “Piccole Catastrofi”, sono spalancati e alla portata di tutti, i suoi smarrimenti, voli, tracciati e criticità mai lineari vanno a rompere il monopolio di quella fantasia finto-indie per tirarsi su, spostarsi – crescendo – in quei paraggi ideali che dell’oggetto “d’autore” ne fanno qualità ed un insperato “qualcosa da dire” che vale come acqua fresca in un deserto allampanato.

Dieci tracce che profumano di arcobaleni seventies casalinghi, piene di rimandi in bianco e nero, nuvolette e grandi cirri che scorrazzano rincorrendosi per tutta la trackist, amarezze, punti di fuga e le influenze di una forte cinematica di realismo fanno la sintesi, e perché no, il pensiero di un giovane artista che non ha “rinnegato” lo specchietto retrovisore volto verso certe radicalità musicali, anzi ne ha “raddrizzato” la visuale per centrarle meglio, ed il bello che l’intento è un successone che ti riempie orecchio e animo come un vecchio 45 giri moltiplicato per dieci che gira mutevole dentro un “mangiadischi” della Pioneer color carta zucchero.

Disco d’altri tempi insomma, lo-fi, una forma “cantautorale” che forse risulterà incomprensibile alla maggioranza infatuata e refrattaria alle piccole opere artistiche stuzzicanti, vere, ma la qualità di questa proposta è svettante che se distoglie dalla massificazione dell’underground non lo fa per difetto retrò e dunque di spocchia intellettualoide, lo fa perche gli riesce d’essere “altro” nella sua semplice genuinità e anche di essere poesia appieno e non immagine da fenomeno “indiegesto” come tante; ballate in punta di fiato “Comizi d’amore” dove aleggia il pathos Pasoliniano,un pianoforte che fa ombra intima in “Le cose importanti”, il senso caracollante di una spensieratezza mal filtrata “Favole”, odori Caposseliani che intercettano il dinoccolamento di “Bistrot” o lo scoppio dolce di un rock gentile “Signora in foulard nero” sono alcune di quelle mercanzie mnemoniche contenute in quei cassetti sopracitati che l’artista abruzzese rovista, spaglia e mette all’aria per un posto d’onore tra le cose più belle ed intelligenti che, in questi ultimi mesi, ogni lettore ottico possa mai aspettarsi.

L’essere umili nella presentazione dei propri sogni messi in musica premia, se poi ci si mette pure la grazia e il contenimento di un talento naif che si fa amare in punta di piedi, tutto assume una luce accecatamente vincente.

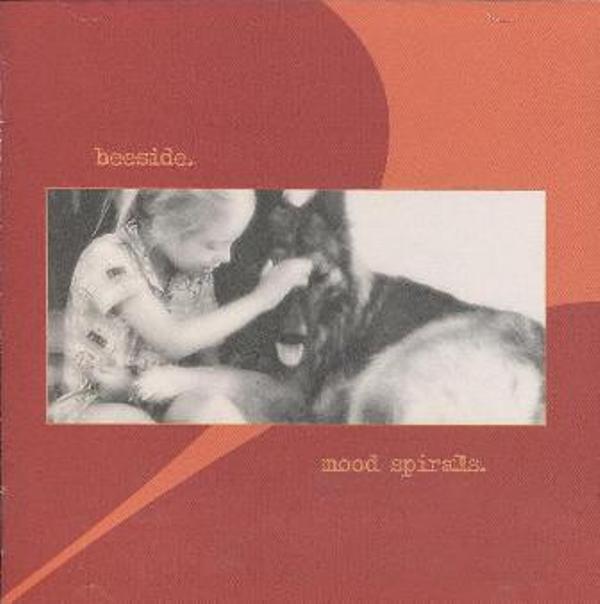

Beeside – Mood Spirals

Federico Pazzona in arte Beeside mette dentro la sua musica l’inconfondibile timbro degli elementi impalpabili dell’ossigeno, dell’elio, e di tutto quello che fa galleggiare tra abbandoni e virate, accenti folk come fatti di pasta di vetro, solo da ascoltare e mai toccare, come se si rischiasse il “pouf” che disintegra le bolle di sapone; “Mood Spirals” è l’uscita al grande ascolto di questo artista sassarese, metà cantautore, metà aviatore di grandi spazi onirici, adagiato ad un certo nu-folk di terra d’Albione e fuori dai giri viziosi dello stesso.

Tutto è eseguito con classe sopraffina, tratteggi ancient, sguardi Donovaniani e interrogativi alla Drake, delicatessen armoniche che svolazzano alternativamente divertite e pensierose sopra accordi di chitarra acustica, sopra territori intimi e meccanismi confessori; dodici tracce che hanno un umore istintivo cangiante, variegato di giornate tra autunno ed inverno come sottolineate dagli archi di “Keep your mouth shut” o dagli intrecci di corde che sovvengono lontani ricordi di Zeppelin bucolici “Take a breath and swim”, poi se andiamo a captare fino in fondo l’essenza della scrittura minimalista di questo ottimo cantautore si avvertono le influenze fascinose del Drake sopracitato, di quella solitudine agrette che trema come una foglia di sera “Migraine”, la titletrack, “Connection”, solitudine che fa raggomitolare l’ascolto come se si fosse davanti ad un camino acceso mentre fuori piove fitto, mentre fuori i pensieri prendono a correre senza meta.

Straordinario debutto per questa penna sarda che non solo ci comunica il suo stato interiore voltato ai suoni dolci e melanconici di un amazing revue , ma anche un insieme di trasfigurazioni intuitive che lo portano a brillare in un disco dove caracollare con gli occhi lucidi ed il magone in gola “Sunken cheeks” fa parte di un mondo, il suo mondo, capace di sganciarsi libero da qualsiasi vincolo.

Formanta! – Everything Seems So Perfect From Far Away

Dopo alcune cose fatte in passato (alla memoria anche di Rockambula) arriva il primo disco ufficiale per i Formanta! la lunghezza del titolo Everything Seems So Perfect From Far Away la dice lunga (e questo ingenuo gioco di parole nasce dal cuore) sul naturale spaziare del sound in questione, su tutte le sfaccettature artistiche toccate in maniera sobria e gentile. La musica non subisce mai imprecisioni, l’imbarazzo manca. Ebbene si, siamo contenti di non essere nati soltanto per subire.

Pensavo e ripensavo mentre ascoltavo, questa voce femminile prende sapori conosciuti al palato, poi Kate Bush mi appare come una figura celeste e per qualche momento è lei la voce mentore, poi si cambia direzione e rimango nuovamente spiazzato. Sarà colpa di quel basso deciso nell’esecuzione, di quelle chitarre che si dilungano in assoli rock sessantottini, di quell’ambiente decisamente e miticamente new wave. Non elettro new wave, solamente new wave. La new wave post punk degli Smiths dove a volte la band vuole arrivare, passando per fantasiosi paesaggi innevati dove un timido maggio fatica a portare primavera e colori. I Formanta! maturano con gli anni portandosi sulle spalle il peso dell’attuale scena musicale dove è difficile farsi spazio tra tonnellate di immondizia suonata e diffusa tramite internet, dove la bellezza della libertà mostra inesorabile il rovescio marcio della medaglia, perché tra artisti dell’ultimo momento e camerette studio è davvero difficile fare una selezione dignitosa. Preferisco parlare di loro e delle sensazioni legate a questo concept moralmente corretto e senza inganno, della reale certezza di avere nello stereo qualcosa di vero, di una batteria, un basso nudo e teso, una chitarra, della capacità di trasmettere emozioni parallele ad ogni personale stato d’animo. Sono pronto per accogliere Everything Seems So Perfect From Far Away dei Formanta!, ho capito di averne le capacità. Un inizio che promette veramente bene.