Quello che avete davanti e spero tra le mani, non è certo il disco di una band esordiente in cerca di una fetta di pubblico disposta a seguirli in giro per l’Italia e fare guerrilla marketing nel ristretto giro di amici del paese. Loro sono The Crooks, formazione già nota al pubblico Punk’n Roll e Hard Core del tipo non troppo “incazzoso”. Nascono a Milano circa sedici anni fa, dalla mente di Fab O’ Loose che plasma l’asse portante della band, tra rimandi al punk newyorkese old school (New York Dolls, Johnny Thunders & The Heartbreakers, Ramones) ed echi di maleducato Rock’n Roll. Agli albori, la scelta principale ricade nell’esibizione live che regalerà loro la possibilità di condividere il palco e le esperienze, con Libertine, Happy Revolvers e Jackpot, e infine The Datsuns. Grazie alla loro voglia di esprimersi e di imparare, le diverse avventure con le band suddette diventano lo strumento migliore per la ricerca e il miglioramento dello stile del complesso lombardo. Da quel momento, i quattro sono pronti a incidere la propria vita e regalarvi la loro anima attraverso il quarantacinque giri You Make Me Feel So Sick, l’Ep The Dog, gli album Speed Kills, Nothing To Lose e High Society R’n’R, più diversi brani sparsi tra le più disparate compilation.

Nel 2012 ecco arrivare il momento di una nuova svolta per Brix (drums and percussions), Ette (guitar, vocal and percussion), Fab o’Loose (vocals and guitar) e Cool J Piteco (bass) che si manifesta con la realizzazione del loro quarto album, il lavoro che avrà l’obiettivo di consacrarne la maturità compositiva. Ancora una volta tra le loro influenze troviamo il punk a stelle e strisce di 2nd Chance, Victim Of The Circumstances ma il sound, particolarmente ammorbidito in alcuni passaggi, non disdegna rimandi a mostri sacri del Pop e del Blues come Beatles e Rolling Stones. Anche se non espressamente citata dagli stessi The Crooks, particolarmente evidente è anche la similitudine con un’altra grande band del passato, i Social Distorsion di Mike Ness, specie nei canali del Rock’n Roll. In realtà, più che il sound nel suo insieme che avrete capito essere notevolmente derivativo, quello che piace è l’idea di inserire strumenti solitamente non troppo congeniali al genere come fiati, pianoforte e maracas e farlo con naturalezza, senza ridondanti e cacofoniche forzature.

Atomic Rock è disponibile nel formato Lp e Cd. In quest’ultimo troverete le versioni Cd e vinile di “Smash It Up”, due versioni di “Victim Of The Circumstances” e l’unica traccia in lingua italiana “Piccolo Uomo”.

L’album parte a mille con “2nd Chance”, brano di Punk’n Roll della specie più classica, carico di riff mozzafiato, voce da inni generazionali e coretti coinvolgenti, del tipo che sta facendo la fortuna di un’altra band italiana che possiamo accostare per sonorità e non certo per collocazione territoriale, ai milanesi, gli One Trax Minds di Alex Maiorano, dei quali potete leggere, proprio su rockambula, la recensione al loro ultimo lavoro. In “989”, brano che allenta un po’ il ritmo rispetto all’inizio, ci manteniamo sempre su binari particolarmente classici, evidenziati anche da alcuni piccolissimi omaggi chitarristici ai Sex Pistols. Con “Smash It Up” fa la sua comparsa, il primo ritornello veramente azzeccato di questa prima parte d’album. Poche parole e cori a fare da contraltare bastano a creare un inno garage punk che si rispetti. Passando per “Once Twice Millions Of Times”, ancora carica di distorsioni sociali, ci troviamo nella bellissima e irriverente “It’s Allright”, brano di Ettore ETTE Gilardoni (è lui che si divide con Fabrizio Cimolino per la stesura dei pezzi), che rimanda in alcuni passaggi anche ai padri del Punk Rock, i Ramones. Di forte matrice Hardcore anni ’80 e anche un po’, specie nel cantato, stile Guttermouth, è la feroce “Kneel Down”. Il primo vero gioiello è invece “Opportunities” nel quale si può notare tutta l’influenza del proto punk newyorkese, grazie al sensazionale e preciso inserto del sassofono di Dario Guidotti. Ancora Guidotti, stavolta con l’arpa, è protagonista, nonostante lo spazio limitato, del brano “F.F. R’n R”. Anche qui, è riproposto in maniera originale, un pezzo di storia della musica, che va dal CBGB’s fino alla City. Chitarre taglienti e voce acida, rullate potenti e giri di basso rancidi (in alcuni passaggi, l’accostamento con la band di Tim Armstrong e Lars Frederiksen non è per nulla azzardato). Dopo “Jupiter’s Party” arriviamo all’ultimo brano in scaletta, “Victim Of The Circumstances”, senza ombra di dubbio il massimo dell’intera proposta. Dopo l’intro triste, malinconico che sembra presagire note deprimenti, il Sax di Guidotti inizia un assolo da paura, che in una manciata di secondi riporta i ricordi indietro di decenni. Grazie all’accompagnamento perfetto di tutta la band, il sound spazia dal Glam Rock e il Proto Punk di New York Dolls, T.Rex, Roxy Music, fino al Punk più classico, fatto di jeans e chiodo, e ancora ai più attuali Rancid e Social Distorsion. Il disco sarebbe finito. C’è spazio ancora per le già citate altre due versione di “Smash It Up” e “Victim Of Circumstance” che non aggiungono molto all’opera e l’unica traccia cantata in lingua italiana, “Piccolo Uomo”, che sembra più un semplice divertissement. Oltretutto, se nel complesso il brano potrebbe benissimo essere stato scritto dai primi Punkreas, all’interno troviamo due inserti che non capisco se voluti omaggi o riflessi incondizionati. Al secondo quarantotto (Sex Pistols – Anarchy In The U.K.) e al minuto uno e trentuno secondi e nel finale (Ramones – The K.K.K. Took My Baby Away).

Nonostante la natura di The Crooks, il suo habitat, la sua massima espressione sia ancora rappresentata dalle esibizioni live, dove ovviamente meglio si riesce a caricare e coinvolgere il pubblico, devo ammettere che il loro quarto disco, Atomic Rock, è in grado di creare con efficacia la stessa atmosfera di sudore e grida che si respira sotto il palco. Ha un solo enorme difetto, che nulla ha a che vedere con il fatto che ci sia un’infinità di palesi influenze. Esclusa la sola “Smash It Up” nessuno dei brani riesce a mantenere la melodia valida e avvincente per tutta la sua durata. Dove il ritornello è spettacolare, il resto è piatto e viceversa. La stessa “Victim Of The Circumstances”, che per tre quarti non continuativi adoro, presenta strappi che sono addirittura fastidiosi, inseriti nel contesto del pezzo. Senza di questo, sarebbe stato un grandissimo disco Punk’n Roll. Per ora è solo una bellissima conferma.

Silvio Don Pizzica Tag Archive

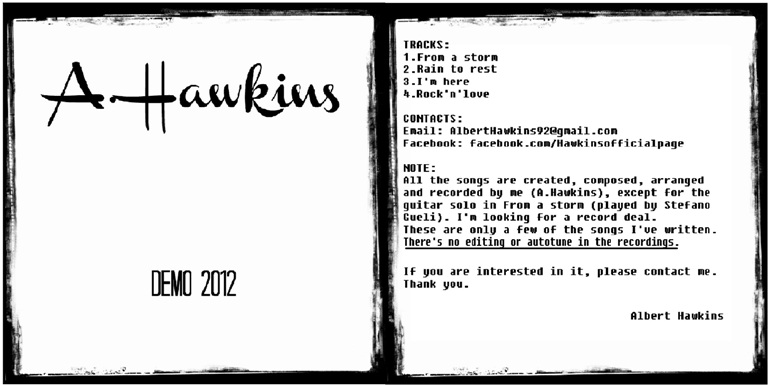

A. Hawkins – Demo 2012

A volte non è questione di fare il critico stronzo, saputello ed egocentrico. A volte è veramente complicato giudicare il lavoro di artisti o pseudo artisti che magari si fanno il culo tra un “lavoro vero”, come lo definirebbe un padre un po’ all’antica e la loro passione. Il fatto è che, per quanto si possa apprezzare l’impegno e tutta la grinta di chi non ha nessuno alle spalle a pompare la loro carriera, è impossibile giudicare in maniera corretta se lo stesso musicista non riesce, per mancanza di mezzi, a esprimere completamente la propria idea di musica. Non è sempre questione di peculiarità artistica ma anche di qualità di registrazione. Non è una cosa da poco, perché influenza la proposta in maniera decisiva. Un conto è desiderare un suono decisamente lo-fi, un altro è esserne forzatamente costretti. L’importante è non fare l’errore di confondere la validità del musicista con quella della musica.

Probabilmente Alberto Atzori, alias Albert Hawkins, è uno che di musica ne capisce parecchio. A cinque anni comincia a suonare il pianoforte, a tredici la batteria e a quindici è già pronto per formare le prime band “adolescenziali”, punto di partenza obbligato di tanti che poi di musica hanno vissuto. È una di quelle persone che nascono con la melodia nel sangue, ma la cosa, molto spesso, non basta a regalare l’Olimpo. A diciannove anni decide di cimentarsi anche con le sei corde e l’anno successivo stabilisce che è ora di provare a fare tutto da solo. Da qui prendono piede l’idea del progetto solista A. Hawkins, l’idea delle quattro tracce del demo di cui stiamo parlando, l’idea di cercare qualcuno disposto a produrre il giovane artista. Dentro il demo c’è tutta la tragedia della musica italiana, c’è tutta la sofferenza di chi si fa il culo sperando di poter esprimere al meglio quella che è la propria vita, c’è tutto un mondo di talenti che non possono emergere e di merde col bel faccino che qualche pappone ha piazzato nel programma Tv giusto.

Nell’ascolto dei quattro pezzi, nel quale troviamo oltre ad Atzori, la sola partecipazione di Stefano Gueli per l’assolo di chitarra in “From A Storm”, brano d’apertura, emerge una disomogeneità preoccupante tra la varietà di strumentazione, quasi come se ogni elemento fosse un’entità a se stante che se ne fotte del fatto che si trova incastrata in una canzone. E cosi la chitarra, che dovrebbe aver nella musica di Hawkins un ruolo chiave, diventa quasi un accessorio incapace anche solo di esaltare la sezione ritmica. Nel secondo brano “I’m Here”, nel suo andamento più sfumato, inquieto e intimo, si può notare la banalità esecutiva del basso e della batteria, cosa che ritroviamo in realtà in tutto il lavoro, anche se con meno enfasi. In “Rain To Rest”, sembrano risolversi alcuni dei problemi ascoltati in precedenza, la chitarra prova a riprendere corpo e la voce, di cui tra poco parleremo, riesce a mescolarsi con maggiore efficacia al sound di Alberto Atzori, anche se seguendo una linea più precisa e monotona. Il tutto si chiude con “Rock’n Love” e il suo pseudo blues acido da strisce bianche e malinconie sixties.

Stavamo parlando della voce, se non erro. Ripeto che la qualità è scadente e quindi ogni giudizio va preso con le pinze ma di certo non stiamo parlando del nuovo Freddie Mercury. Il timbro non ha alcuna particolarità che possa rendere il suo suono unico, non ha estensione invidiabile, spesso l’intonazione non è perfetta. Diciamo non è la voce di uno che possa fare il cantante. A meno che…

C’è un’altra cosa che non mi torna. Una persona che ha studiato cosi tanto la musica, che strimpella da prima che iniziasse ad andare a scuola, che sa suonare tanti strumenti, che decide di non aver bisogno di una band che lo aiuti a esprimere le proprie idee, si mette inevitabilmente sulle spalle un grosso carico di responsabilità. Quello che ci si aspetterebbe è un uomo che utilizzi tutta la strumentazione in maniera irreprensibile e brillante e magari che sia capace di creare melodie superbe. Pensate a multistrumentisti come Nicola Manzan e la sua Bologna Violenta ad esempio, oppure, in ambito internazionale, a Luis Vasquez, in arte The Soft Moon. Invece, ad Alberto Atzori non riesce nessuna delle due cose. Basso, batteria e chitarre sono suonati in maniera elementare, quasi dozzinale, spesso senza che riescano a legarsi tra loro. Le linee di basso, in particolare, sono al limite di una prima lezione di corso per principianti e inoltre, anche a livello di melodie, non c’è traccia alcuna di qualcosa che possa dirsi sufficientemente orecchiabile oppure ricercata. Su una cosa sono sicuro. Con altri mezzi, A. Hawkins avrebbe fatto tutt’altra figura ma non possiamo ridurre a questo la scarsa proposta dell’artista. La piattezza del sound, la voce mediocre, le melodie assenti, le poche idee messe sul piatto, non sono cose che dipendono dalla qualità di registrazione. Forse A. Hawkins avrebbe bisogno di una band più di quanto lui stesso possa pensare.

Lactis Fever – Lactis Fever

“In provincia di Como fa freddo quasi tutto l’anno.

Non c’è molto da fare la sera.

Noi, da qualche anno, ci troviamo in una saletta prove,

beviamo e ci picchiamo.

Altre volte ci capita di immaginare posti in cui non viviamo,

gente che non conosciamo.

Che sia sempre estate.

Che sia sempre natale”

Lactis Fever

Ecco a voi la dimostrazione che la musica Pop non è necessariamente un rompimento di coglioni piano e voce oppure un’accozzaglia di banalità musicali e liriche ma qualcosa che stimola la nostra vita, la nostra anima, cercando di ridare con intelligenza, voglia di esistere e ridere, gioia, spensieratezza e voglia d’amare.

La band comasca che sta girando nel mio Hi-Fi nasce nel 2005 e dopo diverse esibizioni live, incide il primo Ep per l’etichetta romana Peteran Records. A due anni di distanza la loro carriera di poppettari incalliti e svergognati comincia a prendere una certa forma, con la partecipazione a Operazione Soundwave su Mtv nel 2007, la vittoria al Cer.Co Top Band e l’uscita, nel 2010, del primo Lp intitolato The Season We Met, registrato a La Sauna d Varese e prodotto dalla Tubular Records, che inizia a far conoscere la band ad un pubblico più ampio grazie alle positive recensioni di alcune webzine di settore. Come cantava Caparezza “il secondo album è sempre il più difficile” ed ecco a voi l’omonimo Lactis Fever, prodotto con Matteo Cantaluppi (Bugo, Edipo, The R’s, The Canadians), disco che si pone proprio l’obiettivo di lanciare uno sguardo al mondo e all’esistenza senza piangere troppo per le sue brutture ma piuttosto sorridendo alla bellezza, anche quando si analizzano con intelligenza aspetti bui della vita.

Le nove tracce composte da Luca Tommasoni (voce e chitarra), Giovanni Morganti (Basso e cori), Roberto Tagliabue (batteria) e Riccardo Borghi (chitarra e cori) sono un inno alla beatitudine ed alla purezza. Già sotto l’aspetto estetico, nel colore tenue e le forme rotonde dell’artwork rosa pastello curato da Valerio Bianchi, si evince la necessità di non aggredire il pubblico ma più che altro di cullarlo senza comunque spegnergli il cervello. I circa trenta minuti che vanno da “The Worst Thing You’ve Ever Done” a “Tomorrow” sono una cavalcata nel mondo dell’Indie Pop di lingua inglese, con infiniti rimandi alle grandi band moderne del genere (a un passo dal plagio la sezione ritmica di “Shadows Of Doubt”) senza le solite divagazioni (stra abusate) nel mondo Jangle Pop e Twee Pop di grandiose band come The Smiths o Belle And Sebastien, come accade costantemente più spesso nella scena popular nordeuropea sempre più in fermento e soprattutto senza pomposità Chamber Pop o Piano Pop ma piuttosto con un occhio di riguardo per lo spirito Rock che evidentemente pervade la mente dei quattro ragazzi e che trova riferimenti più validi nei nomi del Britpop e del pop/rock statunitense stile Killers, Glasvegas, Editors, ecc…. Il singolo di lancio “The Sun Is Shining” sembra invece un palese riferimento, specie nella parte vocale, alla maniera di Billie the Vision & The Dancers. Se è vero che si tratta di Pop, non troppo originale e con continui riferimenti, volenti omaggi o nolenti errori non sappiamo, a grandi artisti della scena, la cosa non deve assolutamente sminuire il lavoro bellissimo dei Lactis Fever che mostrano una capacità compositiva, esecutiva ma soprattutto di ricerca melodica che sarebbe invidiata da tanti di quei giganti di cui parlavamo sopra, spesso alle prede con carenze d’ispirazione demoralizzanti. L’aggiunta dei cori all’interno delle canzoni non fa che aumentare l’impatto emotivo dei pezzi dando loro una carica che solitamente solo un certo tipo di rock “da stadio” riesce ad avere. Anche quando il sound diventa più languido e intimo, come in “Oh Lord” o “To Be Loved” le note e le parole di Luca Tomassoni non scendono mai nel patetico, anzi danno ancora più cuore alla musica dei Lactis Fever.

Se devo cercare qualche difetto, oltre alla poca originalità che sfocia in alcuni passaggi nella apparente ingenua scopiazzatura, direi che puntare sulla accessibilità, anche se questo è il palese obiettivo della band, rischia di sfociare nella eccessiva appianamento del suono, che alla lunga potrebbe risultare noioso ma solo il tempo potrà dare risposta a questa critica. Forse qualche idea in più si poteva inserire, pur sempre senza dare troppa ampollosità ai pezzi e quindi distruggerne il cuore stesso. Inoltre non mi sembra ci sia niente di eccezionalmente interessante sotto l’aspetto stilistico dei quattro ma ovviamente non hanno neanche fatto molto per dimostrare il contrario perché tutto fila liscio senza nessun eccedenza ne nella sezione ritmica, ne nella parte vocale e cosi via. Se non avessi trovato nulla ma proprio nulla da ridire, se gli arrangiamenti fossero stati eccelsi e ricercati, se la voce fosse ai livelli di un Jeff Buckley, se…se…se…

Non ragionate con i se ma godetevi un disco assolutamente meritevole e soprattutto apprezzabile da chi non ama troppo le spigolature di un certo tipo di Rock eppure non vuole continuare ad ammorbarsi con le frociate del Pop, del tipo che piace anche a vostra mamma.

Death By Pleasure – Wasted, Wasted Ep

Sabato 8 Dicembre.

Da ieri Pescara è invasa dall’onda anomala dell’Indierocket. Quest’anno niente location fisse. Una grandiosa festa itinerante come un serpente striscia per la città con la sua scia di ragazzini ubriachi, dal cuore di Manthonè fino alle discoteche (se cosi si possono definire) delle zone più periferiche. Per qualcuno sarà una serata memorabile. Altri si chiederanno chi cazzo sono Delawater, Sam Mickens, New Candys, Disquieted By, ecc… Molti rimpiangeranno quei bei sabato di merda passati a sbronzarsi, scazzottare, vomitare e ballare all’ombra di quattro Dj e basta. Io mi scolo l’ultima latta al sapore di piscio caldo e mi fiondo nella mischia. Stasera si va all’Orange, uno dei pochi locali di genere, di quelli da cui gli hipster, di solito ma non sempre, stanno alla larga, pieno di metallari incalliti, con barbe incolte e capelli unti tipo nani da Fantasy Movie. Non mi sembra di aver mai visto nessuno con grossi martelli medievali ma sono sicuro che nel bagagliaio delle loro belle monovolume debbano essercene. Mi fermo a pisciare sotto a un ponte, dove quattro ragazzetti ben vestiti, con petto villoso in vista nonostante il freddo, si fanno la loro sniffatina prima di iniziare la serata a caccia di figa con i soldi di papà. Li mando a cagare quando iniziano a sbraitare come cani che difendono le loro troie dalla vista del mio cazzo e continuo la mia odissea tra le anime dei dannati che lamentosi si accalcano all’ingresso di una discoteca Reggaeton dove rumeni strafatti in mutande litigano con sbirri annoiati e pieni d’odio. Io vado all’Orange.

Stasera tocca al duo trentino (Mirko Marconi a voce e chitarra e Lorenzo Longhi, sostituto di Marco Ricci, alle percussioni) Death By Pleasure. Arrivo davanti al locale e il pubblico è esattamente quello che ti aspetti. Metallari cronici che vanno al concerto, anche se dovesse suonare una cover band dei Pooh, qualche punkettone impenitente, universitari con pochi soldi in tasca, puttanelle dark, trentenni con la fobia di crescere ed Io.

È abbastanza presto e mi isolo cercando di fumare una Pall Mall 100’s e bere una Peroni comprata da un pakistano, senza che nessuno venga come al solito a rompere le palle per una sigaretta o per vendere un cazzo di accendino che domani avrò perso. Tutti sono in fermento ma non ancora abbastanza. È presto, vi dicevo e gran parte di questi sconosciuti compagni di sbronze è ancora troppo serio perché abbandoni le proprie timidezze disadattate. Un tossico (almeno cosi mi sembra) comincia a fare il gradasso, urlando e ridendo, sbraitando verso i deboli sobri convinto della propria essenza di unico essere libero della terra e della serata. Entra ed esce dal locale come il cazzo di un eiaculatore precoce e alla fine, proprio quando do i soldi al negro per l’accendino con un culo sopra (il mio l’ho perso, puttana Eva) quel cazzo di tossico mingherlino fionda un cazzotto a braccio teso sul volto di una tipa, di quelle stile universitaria che ce l’ha solo lei, la figa alla francese. È talmente moribondo e scheletrico che il dolore fisico non è niente. Deve averla ferita dentro però e lo manda a fare in culo in maniera molto stravolta. Lui si dilegua, ridendo, il coglione mentre spengo la centos e bevo un altro sorso di birra gustandomi la scena del ragazzo frocio di lei che non fa assolutamente nulla, finendo per farla incazzare ancora di più. In realtà nessuno ha fatto niente, non solo il frocio (che comunque probabilmente se la scopa, quando lei vuole e quindi avrebbe avuto motivi migliori per non farla incazzare). Voglia di sopravvivere, menefreghismo, la tipa sarà stata sul cazzo a tutti? Chi può dirlo. In fondo neanche io faccio niente, oltre che accendermene un’altra e stappare sessantasei. Bella serata di merda la loro. Stasera niente pelle per il frocetto.

Faccio un’ultima pisciata dietro al vicolo e sono pronto a entrare. I Death By Pleasure hanno appena iniziato. Una bomba; una cazzo di fottuta figata, porco il nostro grande signore delle tenebre Satana. Lo dico ad alta voce e sono costretto a scusarmi con gran parte dei suoi adoratori presenti. Il locale puzza di testosterone. Anche le fighe puzzano di testosterone e capisci perché il Rock non è roba da checche. Qui anche le donne sembrano avere le palle. Inizia un lento pogo violento e mentre cerco di prendere un bicchiere di vino a buon mercato (altro che prezzi da Milano da bere come per il corso) mi arriva un pugno dritto sugli occhi e ciao ciao.

Domenica 9 Dicembre.

Mi sveglio alle dodici nel letto di casa a sessanta chilometri dall’Orange e da Pescara. Che cazzo è successo? Non ricordo niente e non ho nessun livido se non allo stomaco. Forse al concerto non sono mai andato? Sono mai uscito da qui? Mi alzo dalla culla e vado direttamente in cerca di cibo. Prendo Wasted, Wasted, l’Ep dei Death By Pleasure e comincio a ingozzarmi di Garage, Lo-Fi, Punk, Shoegaze, Psichedelia Sixties che non ci metto più di quindici minuti a divorare tutto. Il mio corpo non regge ed esplode in un sound da paura, come se le budella mi fossero uscite dal deretano e si fossero infilate in un tritacarne. Wasted, Wasted è una cazzo di fottuta figata. Ho sentimenti discordanti verso le accoppiate solo chitarra/voce e batteria. Mi sono rotto le palle di cloni che scimmiottano White Stripes o Black Keys per fare poi la fine dei Bud Spencer Blues Explotion.

Ma loro sono di un’altra pasta.

Già l’inizio di “Spontaneous Combustion”, il suo intro Hard Rock acido, il proseguimento punk garage che sembra uscito da una vecchia cassetta anni settanta, la potenza della sezione ritmica minimale e devastante, mi aprono il cervello. Il cantato di Mirko per quanto tecnicamente non sia niente di eccezionale è perfetto nel suo essere volutamente anarchico. Le note si trascinano violentate dal fragore, ricalcando la nuova ondata rumoristica alla No Age o Clockcleaner senza dimenticare le influenze del buon vecchio shoegaze britannico, specie nella fantastica “Points Of View”. Se tutta la componente data dall’influenza dei suddetti generi è rimescolata con violenza nella prima parte dell’Ep, con “Shy, Shine”, i trentini riescono quasi a dare una struttura melodica al loro garage multicolore, partendo da un intro di scuola barrettiana per finire proprio rielaborando armonie tipiche stile The Piper At The Gates Of Dawn (il primo album proprio dei Pink Floyd) chiudendo in una valanga sonora devastante.

Con “Find A Fire That Burns” un sospetto precedente trova la sua conferma. Dentro questo Ep ci sono tanti ascolti dei grandissimi Nirvana. Più di quelli che chiunque abbia ascoltato l’Ep potesse immaginarsi. Come se quel Grunge primordiale fosse riproposto con ancor più grinta, mescolato allo Shoegaze e al Noise. Anche nella voce c’è una sorta d’involontario omaggio al modo di cantare di Kurt Cobain e all’esplosione del suo cervello. Le sperimentazioni sonore di “Waiting, Wasting” anticipano alla perfezione LBMB che, se non convince pienamente nella parte iniziale, poi diventa un ordigno vero e proprio nel finale. Nel complesso qualche assonanza con il Blues di White Stripes e Black Keys c’è ma non è mai egemonico rispetto al resto che è pura adrenalina!

Lunedì 10 Dicembre (forse)

Mi sveglio con un mal di testa da paura. Che cazzo. Accendo la luce e mi guardo intorno. Dove cazzo sono? Non è la mia camera, anche se la forma è la stessa. Fa un caldo infernale. Lo stereo non c’è più, non c’è il giradischi, nessun vinile, nessun libro, nessuna bandiera dei Sex Pistols, non c’è niente. Apro la porta della mia camera e mi accorgo che tutto sta bruciando. La casa è in fiamme ed io sono in trappola. Ed ho anche un cazzo di occhio nero.

Leaves & Stone – The Dancer

Il progetto di Giacomo Manfredi denominato Leaves & Stone (letteralmente Foglie e Pietra), nato nel 2011, parte dall’idea di fare musica essenzialmente per emozionare, in maniera languida e sentimentale, senza esasperazioni, esagerazioni o voglia di stupire. Si parte, a detta dell’autore, da influenze che vanno dai Coldplay ai Sigur Ros, passando per The Cinematic Orchestra fino a Damien Rice. A essere sinceri, delle atmosfere gelide e sognanti, dei muri di chitarra Post Rock e del cantato incantevole degli islandesi non c’è quasi traccia. Qualche similitudine con la banda Bassotti altrimenti detta Coldplay ci sarebbe anche. Solo che gli inglesi, a differenza del nostro compatriota Leaves & Stones, riescono ogni tanto a indovinare qualche melodia orecchiabile (per ora lasciamo perdere il fatto che, di solito, tali melodie, Chris Martin e soci le copiano spudoratamente da altri. Sapete la storia di “Speed Of Sound”, di “Computer Love” e del fatto che i Kraftwerk dovettero essere aggiunti tra gli autori? Andate ad ascoltare, è da ridere). Anche il paragone con il Nu Jazz e Downtempo dei The Cinematic Orchestra non è facile da reggere mentre forse la maggiore vicinanza è proprio con l’irlandese Damien Rice, il quale però punta su elementi Folk qui totalmente assenti.

Non basta a Giacomo il circondarsi di validi elementi, come Enzo Fornione a piano e chitarra, Andrea Scano a chitarra e basso, Marco Ricotti alla batteria, Daniele Valentini a chitarra ed electronic set ed Elena Bonanata e Deborah De Pasquale alla voce. E non sappiamo quanto gli apporti di Ruggero Frasson al piano e Emanuele Fiammetti al violoncello possano bastare nelle esibizioni live. Bastare a cosa, vi chiederete.

Io parto sempre dal presupposto che, il primo elemento critico da prendere in considerazione per valutare l’opera di un artista, sia il capire quello che è l’obiettivo e individuare quanto vicino a quell’obiettivo si sia andati. Nel nostro caso, è evidente che la scelta sia quella di colpire al cuore, commuovere, appassionare, far piangere l’anima. Per farlo si punta essenzialmente su due elementi, piano e voce, lasciando al resto solo sprazzi inutili (le chitarre convincono solo in “Summer Sky”, il cui intro è l’unico momento che può far tornare alla mente la band di Jonsi). Puntare su piano e voce non è scelta facile. Ancor più quando il primo è suonato in maniera tanto semplice ed elementare. Tutto il compito finisce per appesantirsi sulla voce, sia di Giacomo Manfredi che delle due donne che lo accompagnano in “Untitled”. L’unica via d’uscita per salvarsi dalla catastrofe sarebbe il possesso di due corde vocali con le palle quadrate. Non è il nostro caso. La voce non regge il peso, non presenta capacità straordinarie, non è abbastanza profonda ne espone ampiezza buckleyana. Non ha un timbro memorabile, non ha lacuna particolarità che possa tirarla fuori dal calderone del “già sentito”. Non c’è nulla che possa distinguere Leaves & Stone da tutto il resto. Semplicemente una voce discreta e poco altro. Non ho mai dato troppo peso a gente come Elton John o Tori Amos e questo The Dancer espone in modo preoccupante la stessa attitudine, la stessa impostazione, lo stesso stile, pur se in maniera meno pregiata. Non è il classico disco brutto, fatto male, mal registrato, con parole senza senso, stonature, melodie inascoltabili, scopiazzature senza vergogna. Non lo è. Eppure non mi piace perché non riesce ad accompagnare la mia mente e tenerla per mano attraverso la nostalgia dei miei ricordi. Sul mio volto, non c’è nessun “malinconico sorriso”. Provate voi e mandatemi una foto.

Milkshake 103 – What Comes Next

“Che bravi.”

Anonimo emo

“Se loro sono punk, io sono jazz.”

Anonimo punk

“Ma che ooooooooooooooh!”

Germano Mosconi

“Vero old school punk.”

Poser

(cit. Nonciclopedia sui Blink 182)

L’unica cosa ben fatta di questo What Comes Next dei cinque di Pontevico (settemila abitanti, nei pressi di Brescia) è la scelta dell’artwork che punta sulle multicolori pinzette per i vestiti da stendere al sole. Mette allegria, non c’è dubbio. Potrei troncare qui, penso di essere stato chiaro su quanto abbia apprezzato il loro lavoro. Qualche altra frase posso dirvela però.

La storia dei Milkshake 103 incomincia nel 2001, proprio nel paesino lombardo dove, il tredici gennaio dello stesso anno, fu smascherato il primo caso di encefalopatia spongiforme bovina sull’animale numero 103. Dalla “mucca pazza” alla scelta “originale” del nome il passo è brevissimo. Oltretutto l’opzione di termine english e numero diventa anche il pretesto per prendere spudoratamente spunto da una band di coglioni che fa finta di essere punk, distruggendo ormai da anni, anche all’inferno (terreno e non), la vita di Joey Ramone, Sid Vicious e Joe Strummer. Mi fa schifo anche nominarveli, ma devo. Blink 182. Se i Green Day sono la colica renale del Punk, i Blink sono Aids. Ovviamente, facendo musica Pop e spacciandosi per alternativi, molti giovani ci cascano (spesso sono gli stessi che poi vanno al concerto di Cesare Cremonini) ed è anche il caso dei nostri Milkshake 103. Almeno dovrebbe esserlo. Perché c’è anche peggio dell’Aids.

Undici anni dopo quel fatidico giorno, Andrea Pirazzoli (voce, chitarra), Luca Gennari (voce, synth), Angelo Nava (basso) Mirco Posenato (chitarra) e Davide Gennari (batteria) scelgono di estremizzare e mettere in luce, invece che sottintendere, come nel caso dei sopracitati, l’animo Pop di band di questo tipo. Scelgono ritmi e armonie semplici, il meno possibile disturbanti, si fanno la fotina da nerd un po’ Weezer (Buddy Holly) e cercano di accaparrarsi quel pubblico di adolescenti che si rispecchiano negli sfigati alla riscossa tipici dei college movie estivi statunitensi (avete presente quei film, dove c’è il perdente intelligente innamorato della ragazza pon pon, fidanzata col quarterback, che alla fine diventa una storia d’amore?).

Già dal primo giro di basso e chitarra di “Without Your Smile” l’influenza degli innominabili è palese e si sente anche una certa vena Flower Punk, ormai ricordo di tanti anni fa. La melodia è discreta, niente di eccezionale ma almeno non è cacofonica o, al contrario, melensa e quindi disturbante. Con “Our Simple Life” entra risolutamente in scena il synth, nel tentativo di attualizzare un sound che davvero non ha più niente da dire. Il suono non ci guadagna granché e soffre anche per la scarsa vene inventiva dei componenti e per la voce, a tratti strozzata e sofferente. Il terzo brano “Epicuro Dice” è il primo della coppia cantata in italiano. Ancora una volta il synth prova a dare corpo alla musica ma la melodia è assolutamente antipatica. La lingua tricolore diventa un’arma a doppio taglio che si rivolge contro gli stessi. Oltre a suonare male nell’insieme con la parte strumentale, parla anche come un inutile testo da bimbominkia.

La situazione è critica.

“My Music” cerca di dare una sferzata Indie Pop-Rock al disco ma ogni tentativo di variazione sul tema è comunque un superfluo ripetersi, l’inutile sforzo vitale di un’animale morente. Anche nella parte introduttiva di “Maybe Will Be Yes” lo impegno è volto a distaccarsi dal finto punk di cui sopra, o quantomeno di non somigliargli troppo. Finisce invece per strimpellare come un pezzo brutto e lento dei Meganoidi (dopo i trenta secondi) ma già dieci attimi dopo, soprattutto col cambio di tonalità vocale, si torna a scimmiottare Mark Hoppus e soci. “Trattenere Il Fiato” è, ovviamente, l’altro, inutile, brano in lingua madre mentre “Goodbye”, per un attimo, ci illude che il quintetto lombardo abbia deciso di mettersi a suonare sul serio. Mera utopia. L’album si chiude con “Still Again”, traducete il titolo e pregate per un no.

È finita. Rilassatevi.

Ripeto un concetto.

Già copiare una band come i Blink UaneitiTU! significa farsi del male e volere male a un genere che io invece amo e desidererei fosse maggiormente rispettato. Riuscire anche a fare peggio di loro non era facile, specie quando si parla di giovani ovviamente vogliosi di suonare ed esprimersi.

I Milkshake 103 invece riescono non solo a copiare e imitare il loro agnello d’oro. Riescono a fare musica in maniera scialba, mettendoci ancora meno carica. Riescono a eseguire i loro pezzi come un insieme di strumenti e non come una sola anima. Riescono a essere ripetitivi anche in relazione a loro stessi, tant’è che in alcuni brani paiono auto plagiarsi. E riescono anche a non trovare alcuna melodia orecchiabile e accattivante che possa infilarsi nella mente dei ragazzini, cosa che invece ai Blink è riuscita bene, in più di una circostanza. Mi dispiace essere duro, ma questa cosa non mi piace e credo che possa deliziare veramente pochi. Già ci stanno sulle palle i Blink, ci mancavano i cloni sintetici.