Tanta cassa dritta, voce cupa, monotona e suoni sommessi e ovattati. Non è un caso che The Underground Youth provenga dalle stesse terre della più grande band Post Punk mai esistita, i Joy Division. Il solco è quello ma con sfumature sintetiche e psichedeliche maggiori, un’attitudine rivolta più al Gothic che al Punk e un suono tendenzialmente Wave che se non fosse per l’indolenza delle ritmiche sarebbe perfetto per far ballare i vampiri quasi a guisa di violenta Ebm (“Drown in me”). Quelli che sembrano i punti di forza di Haunted finiscono inevitabilmente per diventarne gli stessi limiti. Laddove le chitarre osano con più insistenza, si evidenziano non solo le influenze della band di Manchester ma anche le similitudini con formazioni contemporanee ben più note e talentuose. Stessa cosa possiamo rilevare nella sezione ritmica e se da un lato ci si potrebbe aspettare un qualche conforto dalla voce, non resta che rassegnarsi anche alla sua banale piattezza e timbrica involontariamente sgradevole. Tutte queste considerazioni sembrano far protendere il giudizio verso una solenne bocciatura eppure c’è qualcosa di buono in questo settimo Lp della band formatasi solo nel 2009 (certo quello che non le manca è la prolificità). Quando le derive psichedeliche si fanno più marcate e Craig Dyer e soci prendono le strade più Experimental Noise Rock (la parte iniziale di “Self Inflicted” ad esempio o “The Girl Behind” che può ricordare certi Have a Nice Life o ancora “Slave”) mostrano tutto il loro potenziale talento e il rimpianto è di non aver assistito alla definitiva crescita stilistica di una formazione che probabilmente avrebbe potuto dare molto di più al genere pur avendo fornito prova di evoluzione considerevole rispetto agli esordi.

Silvio Don Pizzica Tag Archive

Intervista ad Alessio Premoli a.k.a. Chelidon Frame

Chelidon Frame è uno dei tanti progetti dietro al quale si nasconde il chitarrista milanese Alessio Premoli. Il suo lavoro più sperimentale è una miscela di Ambient, Noise e Drone. Lo abbiamo incontrato per capire al meglio la sua musica cercando anche di scoprire se certi suoni possano avere un ruolo primario nell’età moderna.

Intervista a La Tosse Grassa

In occasione dell’uscita del nuovo album, TG5, ho intervistato Vanni Fabbri, l’uomo che si nasconde dietro la maschera irriverente de La Tosse Grassa. Cosa si cela dietro quella rabbia fatta di bestemmie, campionamenti e grida? Il risultato vi sorprenderà.

Intervista a Mario Sp

Mario D’Angelo, in arte Mario Sp, è un Dj producer di ultima generazione che, nei recenti mesi, sta provando a emergere nel panorama Deep Techno grazie anche a diverse collaborazioni con etichette di rilievo quali Klop Music, Bosom, Cubek Label e Klaphouse Records. Lo abbiamo incontrato per parlare del ruolo dell’Elettronica oggi e di quello che può esserne il suo futuro.

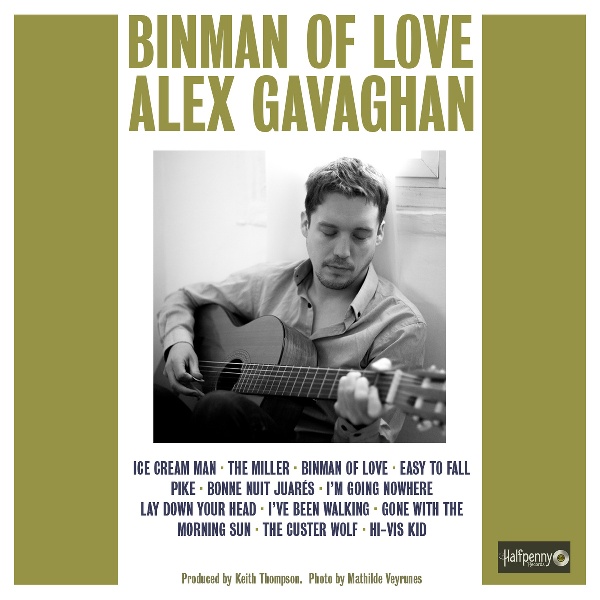

Alex Gavaghan – Binman of Love

L’ex chitarrista della band Garage/Blues cult dei The Cubical, si cimenta nel suo primo lavoro solista con queste dodici tracce di cantautorato old style realizzate con la collaborazione di Keith Thompson. Brani intensi e melodici, minimali nell’arrangiamento ma non per questo meno capaci di evocare l’immediata ricerca di godimento del Pop come ovviamente scavare nella parte più emozionale della percezione sonora.

Lo stile, per quanto abbia la capacità non risultare anacronistico, pesca a piene mani nel Rock statunitense anni 50 e 60, nonostante le origini dell’artista siano nel Regno Unito ed egli operi a Liverpool. Si passa agevolmente dal movimentato Rock’n Roll ad un più consono Pop solo vagamente sporcato dall’attitudine Rock del britannico. Altri elementi caratterizzanti questo Binman of Love sono da ricercarsi nel Doo-Wop, con le dovute cautele del caso, nel Pop barocco appena accennato nei momenti più aggraziati, ovviamente nella tradizione Folk e Country. Una certa tendenza al Lo Fi talvolta regala briciole di Psych Pop, così come l’immediatezza e la leggerezza di taluni pezzi finiscono per scivolare nel Teen Pop e nel Bubblegum. Un disco che quindi, non solo riesce a suonare come un gradevole ascolto senza troppo impegno, ma che pare quasi un moderno compendio di tutta una tradizione yankee di cui la riscoperta pare essere dietro l’angolo.

Double Françoise – Les French Chanteuses

Tra circa tre giorni sarò a Parigi, anzi, quando leggerete questo pezzo probabilmente starò già sbronzandomi ai piedi di Montmartre a suon di pastis sognando epoche mai vissute e contornandomi di tutta una miriade di luoghi comuni dai quali non può mancare quello della Chanson. Magari ascolterò ai piedi della Torre Eiffel il lavoro targato Double Françoise e lo troverò delizioso. Quando leggerete questo pezzo probabilmente sarò già tornato nella triste realtà della provincia (magari?!) italiana e allora la lettura critica di questo nuovo ep del duo francese sarà inevitabilmente infarcita di laconica malinconia, di quelle che affliggono l’uomo moderno malato del “si fatica 355 giorni l’anno per viverne 10”.

La realtà è che mentre scrivo sono ancora qui, in un cazzo di buco di paese nel culo del mondo, dimenticato da Dio, chiuso in quattro pareti che paiono la morettiana stanza del figlio, aspettando davanti al pc, con le cuffie in testa, che giunga l’ora di rituffarmi nel fantastico mondo del produci, consuma, crepa. E intanto ascolto Les French Chanteuses dei Double Françoise sfanculando le fantasticherie ansiose e concentrandomi su quello che ascolto. Maxence e Lisa. Il primo, produttore e compositore, multistrumentista e appassionato di “aggeggi” vintage. La seconda paroliere e cantante, appassionata di suoni, termini e scrittura. Sono loro a confezionare questi cinque brani (quattro in francese e uno in inglese) di canzoni Pop fatte in casa con amore e infarcite di Funk e Bossa Nova che sembrano tirate fuori da una pellicola anni 70. Nonostante la brevità del disco che supera appena i sedici minuti e ne limita la varietà stilistica, inevitabili sono gli accostamenti al grande Serge Gainsbourg ma qui il suono sembra piuttosto inzeppato di cliché senza una reale ricerca sonora che abbia una parvenza di originalità. Le melodie neanche appaiono troppo accattivanti limitandosi a seguire uno schema predefinito che non ha la capacità di elevarsi oltre la mediocrità e che non è affatto aiutato nel suo intento dalle due voci, tutt’altro che fuori dal comune e dalla timbrica poco accattivante. È il nome stesso a suggerire un paragone con più note Françoise e tra queste certamente da ricordare Françoise Hardy ma il raffronto ispirato non fa altro che aumentare il rimpianto per il passato glorioso della Chanson e del French Pop di qualche decennio fa. Spengo tutto e torno ad innamorarmi sulle bionde note di “Ton Meilleur” e la ebbra follia di “Initials B.B.”; di Serge e Françoise ce ne sono solo due. Non si accettano duplicati scadenti.

To Kill a King – To Kill a King

Secondo lavoro per la band che esordì due anni orsono per Lead Astray Music con l’album Cannibal With Cutlery e mezzo passo indietro rispetto a quel gradevolissimo misto di Orchestral e Psych Folk che era. L’album omonimo di Ralph Pelleymounter (voce e chitarra acustica), Josh Platman (basso), Jon Willoughby (batteria), Ian Dudfield (chitarra elettrica) e Ben Jackson (sintetizzatore e tastiere) riprende la strada battuta dagli illustri colleghi Mumford & Sons e Lumineers ma, rispetto al precedente lavoro, mette da parte una certa attitudine Post Punk Revival stile The National per calcare territori più Pop, lavorando maggiormente sulle melodie e quindi rinunciando alla complessità degli arrangiamenti per dedicarsi piuttosto ad una gradevolezza estetica immediata che se da un lato aiuta l’orecchio a farsi una prima buona impressione, dall’altro finisce per suonare tediosa dopo diversi ascolti. To Kill a King è comunque opera decisamente curata in ogni suo intimo particolare, ed in questo I londinesi dimostrano di essere se non maestri, certo allievi talentuosi ma l’evidenza della ricerca dell’unanime consenso finisce per ridurne l’appeal verso chi dalla musica cerca ben altro, oltre al semplice intrattenimento da siesta pomeridiana. Undici tracce tanto armonicamente gradevoli quando profondamente deludenti rispetto a quelle che erano le promesse lanciate in un non troppo lontano 2013 ne fanno un’opera da godersi giusto il tempo che si spenga la fiamma d’un fuoco troppo freddo.

Zulus – II

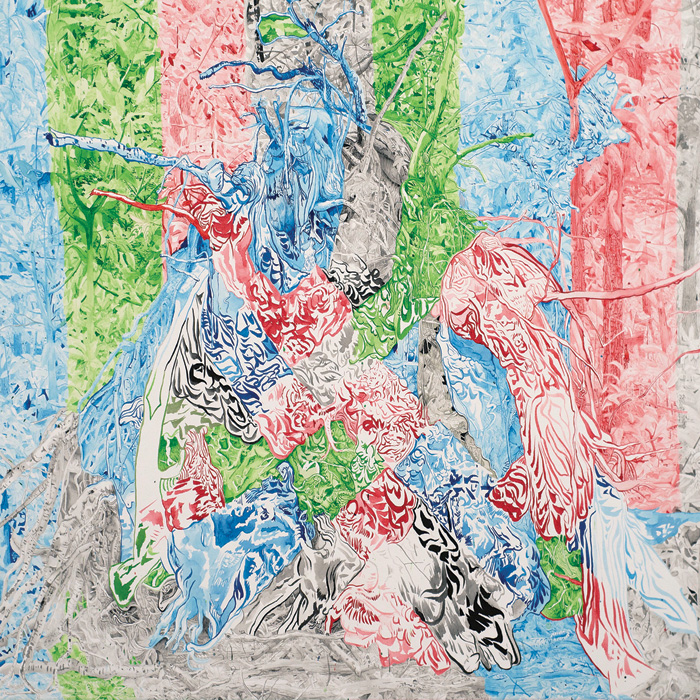

Preparatevi per bene. Disponete corpo e mente ad essere calpestati da un’orda di note barbariche pronte a fare razzia di ogni vostro sentimento benevolo, leste a distruggere la vostra serenità d’animo, decise a stuprare le vostre orecchie, devastare il vostro cuore, seminare sul terreno arido delle vostre certezze l’inquietudine pura, la rabbia disillusa e il desiderio malsano di una violenza gratuita. Il sospetto che qualcosa di pericoloso stia per accadere vi sarà sopraggiunto già con la visione della cover, dettagli dell’opera Procne & Philomela di Hazel Lee Santino. Secondo la mitologia greca, Procne era la moglie di Tereo, re della Tracia e sorella di & Philomela. Tereo, innamorato segretamente e non corrisposto di Philomela, la violentò e le taglio la lingua per non permetterle di informare la sorella. Questa ci riuscì comunque e Procne uccise il figlio avuto col re e glielo diede in pasto. Il resto della storia potete trovarvelo da soli. Parte da queste tragiche premesse la band del New Jersey per la realizzazione di II, ovviamente il secondo album dei quattro Aleksander der Prechtl, Daniel Martens, Jeremy Scott e Julian Bennett-Holmes, tutti con alle spalle esperienze di stampo Punk e Hardcore (Battleship, Necking, Teenage Nitewar, Rice, Prsms, Aa, Fiasco, The Homosexuals, Wand). Ironicamente, i quattro yankee dichiarano che il progetto Zulus nasce come un tentativo di formare una pop band da parte di ragazzi che chiaramente non sono in grado di scrivere canzoni pop. Meglio così, perché se già l’esordio omonimo sembrava avere tanto da dire, con la sua dirompente miscela di Gothic e Post Hardcore, il seguito è una conferma piena e una godibilissima variazione sul tema con le sue derive (qui il marchio Aagoo Records è indelebile) Psych Garage. Le chitarre affilate come rasoi, seguono le ritmiche morbose e asfissianti, martellando con loro e generando un Noise Garage dal sapore acido. A condire il tutto la voce malatissima, che sembra sprigionarsi dal cuore nero di un palco sudicio, completamente ricoperto, offuscato, da una nebbia di fumo acre e marcio. Ascoltare II è come assistere all’ultimo delirante grido d’un folle in procinto di ricongiungersi con il signore delle tenebre. II è malessere psichico allo stato puro che prova a darsi una parvenza di lucidità e non fa altro che acuirne il delirio.

Patton – C

Formato nel 1994 in Belgio, il progetto Patton, composto dai fratelli Max Bodson (guitar, vocals, electronics) e Sam Bodson (drums, vocals, electronics) con l’aiuto di Philippe Koeune al basso non è certo band di sprovveduti ragazzetti alle prime armi, pur non vantando una produzione troppo vasta con soli due album alle spalle, lavori profondamente diversi tra loro soprattutto nel risultato. È il 1997 quando vede la luce l’esordio Love Boat (un ep) proprio con Philippe Koeune. Lavoro intimamente teso all’Elettronica e al Post Rock con liriche di stampo narrativo. Il primo lavoro sulla lunga distanza è però di circa tre anni dopo, Jr for “Jaune-Rouge”; opera che non avrà il merito di suscitare l’entusiasmo della critica ma che, comunque, farà lievitare, nei limiti del caso, l’attenzione attorno al nome Patton. Da qui, i due fratelli spostano nuovamente il loro campo di ricerca, stavolta nelle terre d’America, nel sound Blues di Mississippi John Hurt e Lead Belly puntando ad una evoluzione del genere verso territori tendenti ad un Folk sperimentale misto ad Hard Rock, sempre con la commistione di fattori elettronici. Il risultato è il loro piccolo capolavoro del 2009, Hellénique Chevaleresque Récital. Da qui si chiude la collaborazione con il bassista e si va verso l’album chiamato semplicemente C, oggetto della mia recensione. La tendenza strumentale/sperimentale viene portata agli estremi, le liriche (in diverse lingue e, nella timbrica, non troppo gradevoli) sfiorano il surrealismo e così le melodie da esse scaturite. Resta la voglia di creare brani che abbiamo il sapore del Rock vecchio stampo ma il risultato è decisamente oltre il passato, sia per la ricchezza dei suoni e degli stili (oltre ai già citati, si possono cogliere divagazioni Math, Prog e Post Rock come in “Mauve=Blanc”) e sia per il risultato non solo molto ambizioso e complesso ma anche di non facile ascolto. Un lavoro che a volte diventa fin troppo pretenzioso e manieristico ma che nasconde perle di una bellezza inaudita (“Dead Flies Song”) specie per la naturalezza con la quale unisce strumentale ed elettronica. La grandezza e la mediocrità stessa di C stanno tutte qui; tanta ambizione e voglia di stupire che alternativamente ci lasciano a bocca aperta, a tratti per noia, a tratti perché sanno come farci sognare

Philippe Petit – Multicoloured Shadows

Da sempre teso verso la ricerca sonora estrema ma pur sempre legata ai classicismi meno anacronistici, il marsigliese Philippe Petit celebra i suoi trent’anni di attività con un album che si lega inevitabilmente alle esperienze consumate fatte di manipolazione, field recordings e composizione pura ma lo fa, questa volta, con orecchio rivolto maggiormente agli aspetti melodici. Ovvio che chi si è già imbattuto in passato in opere di Philippe Petit, non si aspetterà quel tipo di melodia di facile ascolto caratteristica dell’Elettronica da dance floor più spicciola. I tre brani (il terzo in due distinte parti) che vanno a formare Multicoloured Shadows sono infatti pregni di quella tensione nervosa, evocativa ed eterea cui il francese ci ha abituati; una miriade di riverberi, ritmiche cupe, una miscela di rumore che pare sprigionarsi dai posti più remoti dell’universo, della terra o della nostra mente in preda a sogni/incubi frenetici. Continui controtempi fanno da specchio alla strumentazione classica generando brani dalla struttura precisa ma con un apparente caos di fondo. Un album di Elettronica moderno ma che sembra giunto a noi dal glorioso passato della Berlino dei Sessanta e Settanta, un’opera che mostra, come uno specchio appunto, il suo lato più istintivo e nello stesso tempo la sua veste più celebrale, a seconda del punto di osservazione dell’ascoltatore, un’opera che mostra il compositore transalpino, o meglio la sua musica, in tutte le sue forme, come una danza di ombre, ognuna colorata in modo diverso, ma che insieme formano il dipinto fantastico delle emozioni umane.

We Are Waves – Promises

Arrivato sul mercato da quasi due mesi per l’etichetta valdostana MeatBeat Records, Promises (secondo album della band dopo Labile del 2014, uscito per Memorial Records) è un disco che fa sperare parecchio pur mettendo subito in chiaro un legame col passato consistente sia sotto l’aspetto estetico e formale, sia sostanziale e che tocca tanto la parte lirica quanto quella strumentale. Un’affinità con gli anni Ottanta che si nota presto non solo dall’ascolto delle prime note dell’album ma anche con la lettura dei titoli stessi dei brani (l’orwelliana “1982” su tutte) e nella bellissima immagine di copertina che ritrae dei ragazzini con gli sguardi tesi a narrare la storia di due fratelli di cui il maggiore, cresciuto inevitabilmente troppo in fretta, si trova a dover proteggere il più piccolo dalle sue paure. Diventare adulto non è una scelta e forse non lo è neanche il mantenere un legame con le proprie radici. Questa sembra la chiave di lettura principale di Promises, album in grado di evocare gli Ottanta ormai lontanissimi nel tempo, celebrandoli nella loro avvenenza e non nelle trashate da amarcord televisivo ma nello stesso istante capace di andare oltre, avvolgersi alle contaminazioni del presente, provando a smascherare un futuro prossimo che conservi comunque intatta l’anima rock decadente dei protagonisti.

Undici tracce che smascherano e infondono tutte le emozioni incontrate in qualsiasi processo di crescita, siano esse il tormento per l’inconsapevolezza del domani, la depressione di chi sa che andare avanti significa inevitabilmente abbandonare qualcosa di sé e del mondo che ha amato, ma anche la risolutezza di chi è convinto di poter raggiungere i propri obiettivi e con essi una felicità dalla forma sconosciuta. Pur giungendo da un mondo non certo famigerato per la sua ilarità, Promises non è dunque un lavoro prettamente disilluso e non lo è tanto nei testi, quanto nelle melodie, nonostante tutto, dai suoni scelti, alla timbrica di Fabio Viassone, lascino supporre il contrario.

Le promesse di questo bellissimo disco, di questa più che promettente formazione torinese, prendono spunto dagli Ottanta di The Cure, Joy Division, Sister of Mercy, Tears for Fears tendenzialmente seguendo lo stesso solco di un’altra band molto interessante, i Christine Plays Viola, ma rilevando di queste radici, non tanto gli aspetti Dark quanto quelli Post Punk e Synth Wave e quindi finendo per mettersi sulla ruota dei capiscuola del revival, se non tanto The National e Interpol, troppo Indie Rock al confronto, piuttosto Editors, White Lies ma anche The Prids e Les Savy Fav, finendo, in più di una circostanza, per buttarci giù dalla sedia, costretti a muovere il culo sotto ritmiche da disco eighties.

Se per molti i Soviet Soviet non hanno rivali in Italia nel genere, siamo pronti a scommettere che non passerà molto tempo prima che i pesaresi dovranno avere a che fare con questi We Are Waves.

Padna – Alku Toinen (Disco del Mese)

Nat Hawks è un insegnante d’inglese trentottenne di Brooklyn. Il suo alter ego, Padna, è un eccelso compositore di Elettronica sperimentale che, con questo nuovo lavoro, Alku Toinen, uscito per le sempre più interessanti Aagoo Records e Rev Laboratoires, sceglie, già sotto l’aspetto grafico, un tema inquietante e tragico come quello della cronaca concernente diversi disastri internazionali.

Partendo da questo presupposto, quello che ci si sarebbe aspettati, è un insieme di tracce profondamente oscure, violente, crude e terrificanti. I sette brani proposti da Padna, invece, prendono una strada diversa, più sommessa, claustrofobica e introspettiva, volta a dipingere le note sofferenti che si espandono idealmente nell’attimo esatto in cui il disastro si rende concreto in tutta la sua brutalità, o ancora a evidenziare la luttuosa afflizione dei momenti seguenti all’accaduto. Sotto l’aspetto estetico, Alku Toinen, è una spettacolare miscela tutta strumentale di tradizione e avanguardia, con tratti dal sapore Glitch e Lo Fi, suoni sullo sfondo che presi singolarmente farebbero rabbrividire anche un fan di David Lynch (in “Threating Weather” pare di udire l’urlo di anime pronte a fare il loro ingresso nel regno degli inferi) ma chenello stesso tempo riesce a suonare gradevole senza mirare direttamente alla pura bellezza.

Gli oltre quarantaquattro minuti di Alku Toinen possono racchiudersi tutti nella loro ambivalenza sonica e concettuale, nell’alternarsi e intrecciarsi di note soavi e suoni terribili, nel suo evocare tanto la paura del presente, quanto la malinconia del poi. La catastrofe e il disastro come concetto base dell’opera sono qui raccontati non alla maniera Hollywoodiana di chi scruta da lontano, dall’esterno, pronto a godersi lo spettacolo dell’altrui paura e tribolazione ma dall’interno del cuore e dell’anima di chi è stato parte attiva, più o meno diretta, delle sciagure narrate.