web Tag Archive

Tim Hecker – Love Streams

Un’amorevole e malinconica riflessione sulla condizione umana di un artista che si rinnova senza snaturarsi.

Continue ReadingUli – Black and Green

Uli gioca all’ombra della schiena di Nina Simone a rincorrere i fantasmi di Bill Hicks, ma in realtà è una italianissima cantautrice e ha le idee piuttosto chiare per essere una che è appena al suo album di esordio. Al secolo Alice Protto, la Uli di Black and Green riparte dai tre brani dell’EP dello scorso anno e sceglie i colori con cui tingere la devozione nostalgica al sound atemporale del Folk e del Blues americani che già allora aveva confessato.

Eloquente nel chiarire il processo compositivo è ciò che accade all R’n’B delle liriche di “Nina Simone’s Back”, riarrangiata ora in chiave Psych su un fondale di elettronica discreta dai toni scuri, con la voce effettata che rimbalza nelle cavità profonde delle percussioni. Il nero intramontabile è quello di una Nancy Sinatra nell’intro di “Hicks Y Z” che occhieggia alle tonalità di “Bang Bang” e si destreggia sapientemente tra pieni e vuoti. Il verde lisergico è il Folk scanzonato di una KT Tunstall nell’incalzante “Martial Hearts”.

A confermare la bontà dell’intuizione c’è il fatto che i momenti migliori sono quelli in cui le cromie si mescolano a dovere: nell’incedere della marcia di “Dry River” col cantato di Uli che avvolto nel sax rimane sospeso nel tempo, negli accenni sintetici di una ballad ritmata come “Emerald Dance”.

La formula di Black and Green è semplice ma è declinata in maniera suggestiva, narrata da un timbro Neo Soul immediato come quello di Gabriella Cilmi ma immersa in un liquido amniotico à la Daughter che le dona il magnetismo giusto per distinguersi dal mero Pop. C’è più di uno spunto valido da coltivare in futuro.

Luca Di Maio – Letiana

Con Letiana, esordio solista di Luca Di Maio, parto dalla fine: non perdetevi questo gioiellino di disco se appena appena vi interessa il futuro del cantautorato nel nostro Paese. Perché? Senza farla lunga: ci sono elementi, in Letiana, di una classicità senza tempo, eppure non c’è polvere, non c’è il maleodorante olezzo di putrefazione che spesso aleggia sul Cantautorato che si rifà alla santa, elementare trinità (testi curati, chitarra acustica e temi forti).

Luca Di Maio canta di migranti, di morti sul lavoro, di violenza sulle donne, ma anche di amore, di perdita, di addii, di sconfitte, con una delicatezza e una grazia assai rare. I testi sono centratissimi nel loro ossimorico affrontare a testa bassa il mondo ma di sbieco, per risonanza: “Sabbia”, da questo punto di vista, è un capolavoro. E anche nel resto del disco non si scherza.

Il reparto musicale, poi, completa il cerchio: una cura negli arrangiamenti e nella produzione (il cui lato artistico è affidato a Marco Parente) che rende ogni brano un piccolo, flebile – ma sapiente – canto religioso (la title-track è una fuga precipitosa, circolare e in salita verso altri, sacri mondi). Poche percussioni, ambientazioni sonore aperte e spaziose, chitarre sinuose, violini, pianoforti, cori, e poi theremin, dulcimer, wurlitzer… una ricerca sonora che rinfresca e disseta, misuratissima, calibrata al millimetro.

La ciliegia sulla torta è la voce di Di Maio: come mi è già capitato di dire, spesso la voce viene lasciata in secondo piano là dove il focus può essere sul testo, sui contenuti. Letiana è la prova di come invece la voce – e il suo timbro, il suono, il registro – sia una componente fondamentale di un progetto cantautorale. Quella di Di Maio è sottile ma ruvida, delicata ma con una sfrontatezza di fondo, una passività, una trasparenza filigranata, si potrebbe dire, che aumenta la forza diagonale dei temi trattati invece di diminuirla, e allo stesso tempo la piega e la distorce, così da evitare (in sinergia con lo stile di scrittura, com’è ovvio) ogni effetto retorico che argomenti caldi come la violenza sulle donne (“La Normalità”), le morti bianche (“Impalcature”), le migrazioni (“Migrare”) potrebbero trascinarsi dietro. E anche dove ci si intenerisce (penso a “Canzona per il Mio Piccolo Cuoro”, a “Buonanotte Irene”) non si rischia mai di appiccicarsi al miele, ma si rimane come sospesi a levitare sopra ciò che accade, a guardarlo passare, partecipando emotivamente, sì, ma senza lasciarsi spazzare via.

Letiana ha qualche difetto nell’essere un lavoro forse incompiuto: con nove brani per 32 minuti vorresti durasse molto di più. Ti rimane la curiosità di vedere con gli occhi del suo autore altre, diverse cose, e speri non manchi molto per verificarne la tenuta nella prossima, ci auguriamo altrettanto convincente, avventura.

We’re All To Blame – Break The Circle [VIDEOCLIP]

In anteprima esclusiva per Rockambula, “Break The Circle” è il nuovo video dei ferraresi We’re All To Blame, un potente mix di diversi generi che spaziano dal Rock elettronico e sperimentale, al Noise e all’Ambient.

Policrom – La Vita degli Altri

Era dai tempi dell’Italo Disco che la lingua nostrana non andava così d’accordo con la dancehall. Se quel fenomeno al limite del trash non ha ancora smesso di ricevere omaggi (vedasi i recenti Pet Shop Boys e New Order), fortunatamente in Italia la questione Elettro Pop ha preso altre pieghe, in espressioni che tengono egregiamente a bada gli eccessi (alla maniera di Cosmo) o in altre che invece tentano nuovi contrasti (l’intraprendenza di Iosonouncane). È innegabile che la scena elettronica italiana attinga a piene mani dal calderone delle tendenze internazionali, ma a quanto pare coniugando le ispirazioni col Cantautorato in lingua madre i risultati sono quasi sempre meritevoli di attenzione.

Gianluca Errico e Giuseppe Donatiello sono i Policrom già da qualche anno, ma di certo dopo l’incontro con Marco Jacopo Bianchi aka Cosmo oggi non sono gli stessi di allora. A stare a sentire Momento (sei tracce di Indietronica registrate dal duo nel 2013), si scopre presto che in La Vita degli Altri la più immediata delle impronte del producer torinese è senza dubbio il dono della sintesi nel songwriting. Il caso è singolare, perchè a voler misurare i Policrom di allora su una ipotetica scala che va da Cosmo a Iosonouncane, in quelle linee vocali che ammiccavano ai Subsonica e al primissimo Max Gazzè c’erano tutta una serie di possibilità più vicine agli esiti di Incani che a quelli di Bianchi. Sfoltirle per far spazio a qualche layer sonoro in più è stato un sacrificio necessario? Di certo a ristabilire gli equilibri ci sono molti validi elementi: gli echi tridimensionali e distorti di “Letizia” che poi mutano in uptempo, i beat compulsivi che amplificano i sussurri di “Mare” e “M1”, e poi sintetizzatori senza lesinare, capaci di farsi lisergici (“Lilja Brik”) o euforici (“Dreamteen ’92”) con la stessa maestria.

Il procedere per frasi asciutte produce episodi pregevoli come quel Dimentica a memoria, persuasivo monito ripetuto in loop sui sample di “Narciso”. Non mancano episodi più prolissi (come “1886” e la stessa title-track) ma anche in quei casi le liriche preferiscono assecondare i ritmi ed evitare gli imprevisti delle feconde collisioni dei brani di Momento.

Non che questo costituisca un vero e proprio difetto, ma è un altro degli indizi del fatto che la produzione ha avuto forse un peso eccessivo: del progetto originario restano le atmosfere dreamy, ma nel bilancio complessivo probabilmente è andata persa qualcosa in più del dovuto.

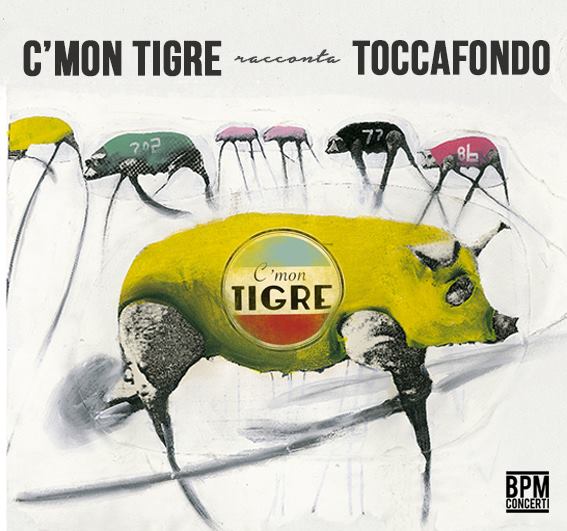

C’mon Tigre @ Monk Club, Roma 10/03/2016

Quella del misterioso collettivo C’mon Tigre è una storia fatta di molti sensi e poche parole. I suoi componenti sembrano non sentire alcuna necessità di associare i propri nomi alle esperienze sonore che ci regalano, figuriamoci poi le proprie sembianze. Eppure sono ben attenti a non trascurare le altre sfere sensoriali, e le immagini con cui veicolano il loro giovane progetto sono molte e vivide, gran parte delle quali legata al maestro Gianluigi Toccafondo.

La lezione che un album come C’mon Tigre ci insegna è probabilmente quanto di più urgente l’arte contemporanea tutta ha l’obbligo morale di esternare: il bacino del Mediterraneo non è mai stato un percorso a senso unico verso nord. I C’mon Tigre lo dicono nella maniera meno retorica che esista, confezionando in note un colloquio tra civiltà, con una firma artistica che già in sé è un riuscito mélange. Il concept del progetto è compiuto e coerente sin dal videoclip di “Federation Tunisienne de Football”, primo singolo estratto. Da quella prima realizzazione ad opera del maestro Toccafondo è nata una proposta live diversa da quelle con cui i C’mon Tigre hanno girato l’Europa dal 2014 ad oggi, che lega a doppio filo musica e pittura.

Lo stato di grazia in cui resterò per tutta la serata inizia entrando in sala e scoprendo che la performance ce la godremo da seduti. Per un live come questo – e da un giovedì sera che arriva dopo una settimana di lavoro che è sembrata interminabile – non potrei chiedere di meglio. Davanti al palco della sala del Monk Club questa sera c’è una piccola platea fatta di tappeti e confortevoli divanetti (e di sedie di plastica per i più sfigati in fondo, spiacente). Bisogna mettersi comodi perché c’è un elemento in più da metabolizzare: le pennellate di Toccafondo davanti alle sagome dei C’Mon Tigre, proiettate su di un telo trasparente dietro al quale i musicisti si disporranno da qui a poco.

Lo sforzo di Frase nel pronunciare la “r” mediterranea di tigre è notevole quanto apprezzabile. Il songwriter canadese annuncia l’arrivo della band dopo un quarto d’ora di gradevole opening act a base di Soul funkeggiante, interagendo col pubblico in sala che si gode i brani del suo EP Daggers & Shields e qualche cover, tra cui una “No Diggity” che occhieggia furba alla versione di Chet Faker e conquista l’attenzione senza sforzi.

L’atmosfera si ribalta e si fa solenne con l’ingresso dei C’mon Tigre, che calcano la scena in silenzio, lasciando alla musica l’onere di introdurli. Si levano le note di “Rabat” a luci ancora spente, qualche tocco di colore prende forma sul telone per danzare sui contorni dei performer, finchè si levano erotici i fiati di “Fan for a twenty years old human being” che costringono alla resa e danno inizio all’incantesimo. Sprofondo nel mio posto in seconda fila e lascio che i fiati incantatori si portino via la stanchezza di una settimana intera come fosse un serpente a sonagli, ed io una cesta che si svuota per far spazio all’energia sensuale dei riff esotici e ossessivi.

All’anonimo duo originario si uniscono stasera altri quattro elementi, a completare con ottoni, percussioni e xilofono le peripezie di chitarra e synth. D’altronde la congrega non ha mai avuto bisogno di affidarsi a parole di presentazione, bypassando la questione con l’approccio diretto dai due anonimi deus-ex-machina, unito a molti benefici apporti dalle provenienze sonore e geografiche più disparate, dal Jazz internazionale all’estro italico del compianto Enrico Fontanelli degli Offlaga Disco Pax.

World music tra le più melliflue si disperde in sala con “Commute” e il frusciare delle sue percussioni sul morbido giro di chitarra. Il colore che volteggia sul telone narra la fiaba di Pinocchio con pochi tratti essenziali, rosso MangiaFuoco, il nero di lunghe orecchie d’asino, blu come un’avventura di cui pentirsi. Il lamento ovattato di “December” in risonanza con il tintinnare dello xilofono sembra quello di un Patrick Watson che vaga abbacinato in un deserto mediorientale, poi irrompe il jazz notturno di “A World of Wonder” ed è un’ipnosi collettiva.

Nessun flusso dal palco se non la musica e qualche inchino ma la platea sembra non avvertire alcun bisogno di forme di comunicazione che non siano questa malìa catartica. L’atmosfera muta col Funk di “Federation Tunisienne de Football” e le tinte sature delle creature di Toccafondo che si impossessano della scena, “Life as a Preneed Tuxedo Jacket” è una session trascinante degna dei Goat più disinvolti ed eleganti.

Solo un paio di fischi interrompono l’ipnosi collettiva, ma tutto sommato stasera l’acustica è ben al di sopra delle aspettative.

Ci si scrolla via il torpore godereccio solo per affrettarsi a richiamarli tutti on stage. L’encore è morbido e spontaneo. Gazze nere si stagliano su “Malta” e si alternano a versi trafugati da Pasolini, riconducendo gli umori all’equilibro del principio.

Magro premio di consolazione per gli assenti: su Youtube c’è il video integrale della performance ma la qualità audio non rende affatto giustizia ai Nostri. Non guastatevi la sorpresa, ignoratelo e tenetevi pronti per il prossimo giro.

Un live dei C’mon Tigre e un paio di birre grandi sono il miglior anestetico contro i pensieri sgradevoli. Qualcuno più bravo di me ha detto che la felicità è fatta di attimi di dimenticanza.